春节:辞旧迎新,感受节日养生之道

春节的节气由来

春节,又称中国农历新年,是中国最为重要的传统节日之一,承载着丰富的文化内涵与历史传承。春节的节气由来深刻地与农耕文化、天文历法密切相关。春节通常出现在冬至之后的第二个月,标志着冬季的结束,春天的开始。这一时节,太阳直射点逐渐北移,气温开始回升,万物复苏,寓意着辞旧迎新,象征着新的生机与希望的到来。

从天文学角度来看,春节正值“立春”前后。立春,是二十四节气中的第一个节气,象征着春天的到来,表示气候逐渐回暖,寒冷的冬季逐渐过去。立春时,阳光渐强,白昼时间逐渐增加,农田的土壤温度回升,为春耕播种提供了适宜的条件。

节气与物候特征

春节期间,物候特征也极为明显,尤其是在我国的南北方地域,春回大地,景象各异。在北方,春节时气温依然寒冷,但随着立春的到来,寒冷逐渐减退,白雪覆盖的田野开始融化,河流开始解冻。而在南方,春节时节常常伴随着雨水的到来,温暖潮湿的空气为农作物的生长提供了良好的条件。

同时,春节时,动植物的生长节奏逐步加快。田间的野草开始从地面冒出,新芽吐绿;树木也开始抽出嫩枝。对于农业来说,这是一个重要的时刻,农民开始规划和准备春耕,春播的时机也悄然到来。

民间活动与节日饮食

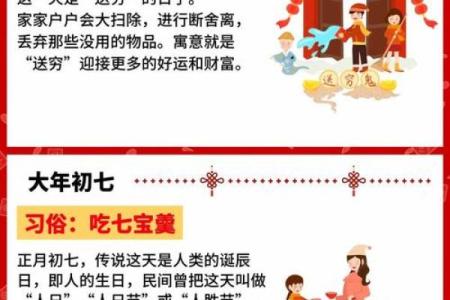

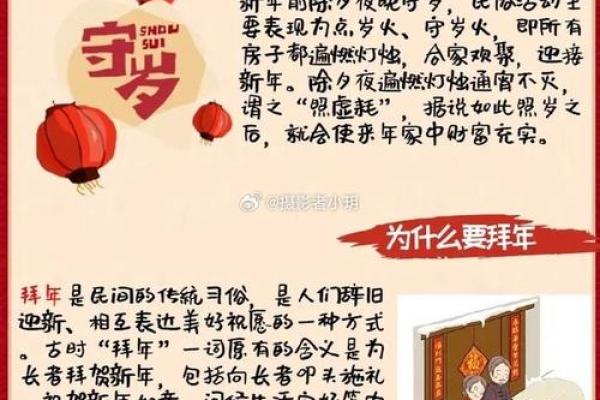

春节,是家家户户欢聚一堂的时刻。民间的习俗丰富多彩,从贴春联、放鞭炮到穿新衣、吃年夜饭,每一项活动都承载着辞旧迎新、驱邪避灾的象征意义。春节的年夜饭是家人团聚的象征,传统的菜肴多具有吉祥的寓意,比如鱼代表“年年有余”,饺子象征“财源滚滚”,汤圆寓意着“团团圆圆”,年糕寓意“年年高升”。

除了传统的年夜饭,春节期间的食物也有许多讲究。例如,南方人会吃腊味,寓意着丰收和富贵;北方人喜欢吃饺子,寓意着招财进宝,年年有余。春节期间的食物不仅丰富美味,更是对新一年的美好祝愿。

春节的民间禁忌

春节的民间禁忌源远流长,许多传统习俗与禁忌都与迎接新一年的吉祥和安康有关。在春节期间,许多人会特别注意避免一些不吉利的事情,比如不扫地、不洗头、不送钟等。扫地和洗头被认为会扫掉好运,带走财富;而送钟则有“送终”之意,意味着告别生命。

此外,春节期间还有许多与“发财”相关的禁忌。例如,许多人在春节时避免借钱,认为借出去的钱会带来不必要的麻烦,或者预示着来年财运不好。春节期间保持和睦、避开争吵也是传统的一项禁忌,大家都期盼着一个和谐美好的新年。

现代生活与春节的关联

现代社会虽然发生了巨大变化,但春节的传统习俗依然根深蒂固,并与现代生活紧密相连。在这个信息化、全球化的时代,春节的意义不再仅仅局限于传统的文化活动,它也成为了全球华人交流和团聚的重要时刻。人们通过现代通信手段,与远在他乡的亲人共享节日的喜悦,发出温暖的问候,增进彼此的感情。

春节的现代庆祝方式也出现了新的形式,比如通过线上平台购买年货、通过短视频分享节日祝福等,使传统文化焕发出新的活力。此外,春节也是现代社会的人们注重养生的时刻,许多家庭会在这段时间注重健康饮食和合理作息,保持身心的健康与平衡。

诗词寄情春节

春节作为传统节日,不仅在习俗和文化中体现了深厚的内涵,也成为了文人墨客寄托情感、表达祝福的载体。正如唐代诗人王安石在《元日》一诗中所写:

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”

这首诗描绘了春节的热闹景象,爆竹声声,带来辞旧迎新的氛围,而春风则象征着新的希望和美好。

另外,宋代的陆游也在《除夜》一诗中写道:

“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。”

通过描写除夕夜的景象,表现了对春节的期待和对团圆的渴望。

再如,唐代的杜甫在《除夜》中的诗句:

“天涯共此时,月圆花好,别时容易见时难。”

这首诗表达了春节时节人们的思乡之情与团圆的渴望,深刻而温暖。

春节不仅仅是一个传统节日,它是文化的传承,是情感的寄托,是家庭的温暖,也是人们对未来的美好期许。在这浓厚的节日氛围中,我们感受着自然的变化,享受着家庭的团聚,展望着新的希望与愿景。

起名大全

最近更新

- 2025年农历冬月初一动土是否合时宜? 今日动土建房有没有问题?

- 2026年01月21日提车可不可以? 今天提车怎么样?

- 男孩名字用星字的五行平衡与寓意美好解析

- 2026年01月09日领证合不合适? 适合领证结婚吗?

- 2026年01月04日开业吉利吗? 今日开市做生意好吗

- 2025年农历十月二十是否是搬家吉日 搬家入伙算不算好日子?

- 揭开结婚命理的神秘面纱,命运密码暗藏玄机

- 如何改变八字命运?这三个步骤颠覆你的传统观念

- 解析凌字五行,男孩取名的寓意丰富名字推荐

- 2026年01月03日开业能算好日子吗 开张有没有问题?

- 2026年农历腊月初二提车适合吗? 今日提车买车好吗

- 女孩用妩字取名:寓意过度生僻的解读障碍规避

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气