动物与自然生态的保护:共生与责任

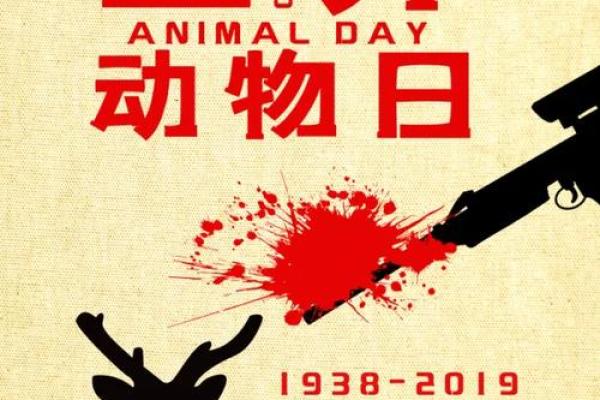

人类与动物、自然之间的关系一直是一个密切而深刻的主题。在我们的日常生活中,动物不仅是自然界的一部分,更是维持生态平衡的重要力量。而随着社会的发展,生态环境遭遇前所未有的挑战,动植物的栖息地被逐步破坏,物种的灭绝速度加快,动物的生存状况日益严峻。如何保护动物与自然生态,成为了当今社会不可回避的问题。

自然生态的脆弱性:物种保护的紧迫性

自然生态的平衡是地球健康的基石。随着全球变暖、森林砍伐、污染加剧等人类活动的影响,动物的栖息环境正面临着极大的威胁。越来越多的动物物种被迫离开它们赖以生存的环境,甚至走向灭绝的边缘。例如,雪豹、东北虎、非洲象等珍稀物种的栖息地正在急剧缩小,而一些海洋生物如鲸鱼、海龟也因污染和过度捕捞面临生存危机。

动物不仅是生态链中的一环,它们的生存状况直接关系到生态系统的稳定性。比如,昆虫是植物授粉的重要载体,鸟类则帮助控制害虫数量。若这些物种数量骤减,生态平衡就会被打破,最终影响到人类自身的生存环境。

从传统到现代:人类与自然的互动

人类历史上,许多文化传统都强调了与自然和谐共处的理念。例如,在中国古代,人们崇尚“天人合一”的思想,强调保护自然,尊重动物。每年都会有特定的节令活动,比如农历春分时节,农民忙于播种,重视生态环境的保护,避免过度狩猎,提倡与大自然和谐共生。

在现代社会,虽然科技和经济发展为人类带来了巨大的进步,但也带来了对环境的极大压力。许多人开始意识到,只有保护好自然生态,才能确保人类自身的持续发展。在全球范围内,很多组织和国家已经开始采取积极的措施,如设立自然保护区、通过立法加强野生动物保护、推广可持续发展的农业生产方式等。

民间活动与生态保护的现代意义

在全球范围内,越来越多的社会活动和节日庆典开始关注动物保护与生态环保的主题。例如,每年的世界环境日、世界野生动植物日等,都强调环境保护与物种保护的重要性。人们通过植树、减少塑料使用、保护动物栖息地等行动来保护自然生态。而在民间,一些传统节日和活动也与自然的保护息息相关。

例如,在中国的农历中,二十四节气是人们与自然互动的象征,农事活动常常与节令紧密相连。春天是播种的季节,人们开始注重土地的肥沃和生物的多样性。而秋冬季节则是收获的时刻,农民们在庆祝丰收的同时,也会向大自然表达感恩,保护野生动物和生态环境成为日常生活的一部分。

生态与诗词:古人如何理解自然与动物

古代诗人往往通过诗歌表达他们对自然的敬畏和对动物的关爱。以下是几句与自然和动物保护相关的诗句:

- “野火烧不尽,春风吹又生。”——白居易《赋得古原草送别》

- “苍鹰翱翔,四野无云,白草如茵。”——王之涣《登鹳雀楼》

- “落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。”——王勃《滕王阁序》

- “四面楚歌声咽,江天一色无纤尘。”——辛弃疾《破阵子》

- “大漠孤烟直,长河落日圆。”——王维《使至塞上》

这些诗句中,诗人通过细腻的描写和悠远的意境,不仅表达了自然景色的美丽,也让我们感受到人与动物、自然的深厚情感。今天,这种情感依然在推动我们为保护自然和动物而努力。

面向未来:每个人的责任与行动

在现代社会,动物保护和生态保护的责任不仅仅属于政府或环保组织,每个人都应该为此付出自己的努力。我们可以从身边做起,减少浪费,选择可持续的消费方式,避免破坏生态环境的活动。只有每个人的行动汇聚成一股力量,才能真正为动物和自然带来改变。

对于未来,我们应该保持对自然的敬畏和对动物的保护意识,始终记得地球是我们共同的家园,人与自然必须和谐共生,才能迎接更加美好的明天。