冬至:吃饺子与阳气回升,养生调理的智慧

冬至是中国传统二十四节气之一,通常出现在每年的12月21日至23日之间,是北半球白昼最短、黑夜最长的一天。它象征着阴气的极盛和阳气的初升,意味着一年的寒冷开始,随之而来的是阳气渐渐回升,万物复苏的兆头。冬至被视为一个重要的节令,古人早已将这一时节与养生调理紧密结合,赋予了其深厚的文化内涵。

冬至的由来与意义

冬至节气起源悠久,已有数千年的历史。在古代,冬至被看作“冬令之首”,是对大自然变化的重要标志。冬至日,太阳直射南回归线,阳光的角度最低,地球北半球的白昼最短。此时,农民根据天象变化调整生产作息,以应对即将来临的寒冷天气。

从养生的角度来看,冬至是阴阳交替的时刻,古人认为阴气达到极点,阳气即将回升。此时,人们应顺应天时,注重保养身体,增强抵抗力,为迎接春天的到来做好准备。

冬至的物候特征

冬至这一节气的物候特征非常明显。进入冬至后,气温急剧下降,严寒的天气对农业和民生影响深远。大地冰封,江河湖泊也开始结冰,动物进入冬眠状态,而植物则大多进入休眠期。此时正是北方寒风刺骨,南方则较为湿冷的季节。

在冬至时节,天气常常阴冷潮湿,空气湿度较大,气温波动较为剧烈。因此,适应寒冷气候,调整衣物,避免受凉,成了冬至养生的首要任务。

民间活动与饮食习俗

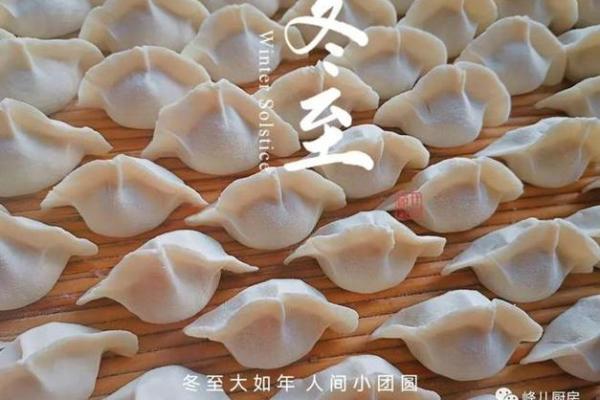

冬至在中国传统文化中具有深远的影响,许多地方都有自己的庆祝方式。在北方,冬至吃饺子是流传已久的习俗。饺子形似耳朵,寓意着“捉住阳气”。古人认为冬至时节吃饺子可以帮助人们祛除体内的寒气,补充冬季所需的热量,增强体力。此外,饺子里的馅料多采用肉类和各种蔬菜,具有丰富的营养成分,对抵抗寒冷非常有利。

在南方地区,冬至常常会吃汤圆。汤圆象征着团圆,代表着家庭的和谐美满,也有“团团圆圆”的美好寓意。无论是饺子还是汤圆,都体现了冬至节气时人们通过饮食来养生、抵御严寒的智慧。

在农事方面,冬至是休养生息的时节。农民常常在此时完成一年的农事,调整休息,为新一年的春耕做准备。冬至节气的到来,也提醒着人们要尽量减少体力劳动,保持体内的阳气,等待来年的春暖花开。

冬至的禁忌与现代生活

冬至的禁忌与养生有关,古人提到,冬至时节宜多休息,避免过度劳累;同时,要保持良好的作息时间,保证充足的睡眠,以便增强体质,调节身体状态。冬至后的几天,被认为是“数九寒天”的开始,气候寒冷,需特别注意穿衣保暖,尤其是要保护好腰部和膝盖等易受寒的部位。

在现代社会,冬至的意义依旧深远,虽然人们不再像古人那样依赖节令来调整农事和衣食,但依然能够感受到节气变化带来的影响。现代人应当借鉴古人养生的智慧,注重膳食、休息与锻炼,尤其是在寒冷的冬季,保持健康的生活习惯,增强体质,预防季节性疾病。

诗词中的冬至

冬至时节常常被文人墨客赋予浓厚的文化气息。许多古代诗人便借冬至抒发情感、描绘自然景象。如唐代诗人孟郊在《冬至日》中写道:“百草早已生,先冬无一声。”通过这句诗,孟郊表达了冬至的来临,草木凋零的景象,以及冬季的寒冷。

另一位唐代诗人白居易也在《问刘十九》一诗中提到冬至:“无事不登三宝殿,夜来风雨声,花落知多少。”通过这首诗,白居易表达了对自然变换的感知,冬至时节的风雨交加,给人以寒冷而又宁静的感受。

宋代陆游在《冬至日寄子瞻》中也曾写道:“冬至阳生春又来,晨昏天地气,冬至至,此时养生正当时。”这些诗句都充分展现了古人对冬至的重视,以及冬至在养生文化中的深远影响。

冬至节气不仅是中国文化的重要组成部分,也体现了人与自然和谐共生的智慧。通过对节气变化的感知,古人早已将养生与自然规律紧密相连,而在现代生活中,我们依然可以从这些传统习俗中汲取有益的养生理念,使身心在四季更替中保持平衡和健康。

起名大全

最近更新

- 2025年农历闰六月廿七是否宜开业? 今日开张好吗

- 2025年9月破土哪天日子最吉利 是适合破土黄道的吉日吗

- 女孩用颖字取名:互联网时代的寓意传播力分析

- 2025年08月27日领证合适吗? 今日登记领证好吗

- 2025年08月05日结婚选的是良辰吉时吗? 今天办婚礼怎么样?

- 2025年9月份是不是看病黄道吉日 看病好日子查询

- 女孩用什字取名:寓意吉祥与五行平衡的技巧

- 娟字取名女孩寓意:从字义看个人修养与品格象征

- 冬至:吃饺子与阳气回升,养生调理的智慧

- 2025年9月理头吉日查询 2025年9月适合理头的吉日

- 2025年08月18日能否作为乔迁黄道吉日? 入住新居是否是好日子?

- 2025年农历闰六月廿三提车合良辰吗? 买新车适合吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气