冬至节:阳气复苏,感悟自然变化

冬至节是中国二十四节气中的一个重要节气,它通常出现在每年12月21日至23日之间。这一天,白昼最短,夜晚最长,是一年中阴气最盛、阳气最弱的时候。随着冬至的到来,阳气开始复苏,预示着春天的到来,冬季进入了最寒冷的时段。这个节气不仅与自然界的变化密切相关,还承载着丰富的民间习俗和文化传统。

冬至的由来

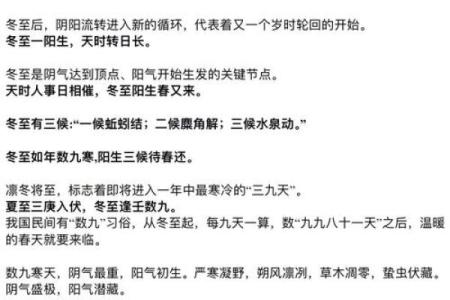

冬至节气自古有着深厚的文化背景,是中国传统农历年中的重要节令之一。在古代,人们通过观察天象来预测气候变化,冬至作为阴阳变化的转折点,标志着阴气的极盛与阳气的初生。古人认为,“冬至一阳生”,意味着冬天阴气最强,而阳气则开始慢慢回升。因此,冬至被视为阳气复苏的日子,象征着新一年的希望与生命力的复兴。

这一节气的来临,通常伴随着寒冷天气的到来,人们通过防寒保暖、祭祖等活动来祈求平安和顺利度过寒冬。

物候特征

冬至是太阳直射点最南时,白昼最短,夜晚最长的日子。随着太阳高度的最低点,白天的时间会逐渐延长,而夜晚则会逐渐变短。这一物候现象,是大自然规律的体现。冬至过后,气温依旧寒冷,但随着阳气的回升,寒冷的日子也慢慢变得温暖。这个节气标志着一个自然循环的开始,人们也会在这个特殊的时刻感受到自然变化的深远影响。

在古代,人们对冬至的理解并不仅限于天气变化,更多的是将其与人类的生存息息相关的农业活动结合起来,表现为对农时的重视,尤其是在北方,冬至时节的农事安排与寒冷天气密切相关。

民间活动与饮食

冬至节气在中国传统文化中有着丰富的民间活动,尤其以饮食习俗为最。在南方地区,冬至节时人们有吃汤圆的传统,象征着团圆与和谐。汤圆不仅美味,还寓意着一家人团团圆圆、幸福美满。而在北方,人们则习惯吃饺子,尤其是在寒冷的北风中,吃上一碗热腾腾的饺子,既能驱寒又能聚集温暖。

此外,冬至时节也有祭祖的习俗,许多人会选择在这个时刻祭拜祖先,以表达对先人的敬意和感恩之情。通过祭祀仪式,人们与家族成员一同纪念祖先的贡献,同时也提醒自己珍惜眼前的生活。

农事与禁忌

在农业社会中,冬至节气常常被视为农事安排的重要时点。对于农民来说,这时候的气候与土地状况直接影响到来年的播种与丰收。冬至过后,随着阳气的逐渐复苏,农民通常会在这一时节进行土地的休整与准备工作,为来年的春耕做好充分的准备。

同时,冬至时节也有一些传统的禁忌。例如,冬至当天,人们往往会避免进行一些重大的事务和搬迁活动,认为这一天是阴气最重的时刻,应当保持安静与平和。人们通过这种方式来尊重自然的节律,并期望能够顺利度过严冬。

现代生活中的冬至

虽然如今的生活节奏与古时不同,但冬至节气依然在许多人的生活中占有一席之地。尤其是在一些地方,冬至的传统饮食习惯和家庭聚会依然盛行,成为了现代人追溯传统、与亲友团聚的契机。

现代社会的忙碌和高科技让人们更加容易忽视节气的变化,但随着生活水平的提高,越来越多的人开始重视身心的平衡与调养,特别是在冬至时节,适当的进补和保持温暖成为了不少家庭的重点。许多人会选择根据节气的变化调整饮食和作息,以迎接新的季节变化。

古人有云:“冬至阳生春又来”,这句话深刻地反映了冬至节气带给人们的积极寓意。阳气的复苏不仅是自然界的变化,也是一种精神上的激励,提醒我们每一个生命都在与季节共舞,与时间同行。

随着节气的变化,我们每个人都能从中感悟到自然的力量,也能在这份变换中找到属于自己的节奏和力量。

起名大全

最近更新

- 2025年农历七月初一订婚避凶了没? 这日子定下亲事好吗

- 2025年9月28日几点房梁制作吉利 房梁制作吉时查询

- 今日是竖立柱子吉日吗 2025年9月25日竖立柱子吉利吗

- 2025年9月28日几点修门窗最合适 修门窗吉时查询

- 今日是纳财吉日吗 2025年9月28日当天纳财可不可以

- 亥月命理中的命运密码:如何突破困境迎来新生

- 2025年9月28日几点建造地基最好 建造地基几点几分是吉时

- 今日是祭祀祖先吉日吗 2025年9月29日是不是适合祭祀祖先是不是适合的好日子

- 五行性格解析:跳出传统框架,探索你的内在力量

- 2025年9月28日几时送葬最好 送葬吉时查询

- 今日是祭祀灶神吉日吗 2025年9月21日是不是适合祭祀灶神的好日子

- 2025年9月28日几点拜观世音菩萨最合适 拜观世音菩萨几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气