四月:清明祭祖,踏青祭祀感悟生命

清明时节的祭祀与踏青

清明节,作为中华文化的重要节日之一,每年在农历四月初时举行。它不仅是对先人祭祀的日子,也是人们感悟生命、亲近自然的时刻。清明不仅有着深厚的历史文化背景,还承载着人们对祖先的怀念与对自然的敬畏。让我们从清明节的由来谈起,领略它背后的文化意义,并感悟其中的人生哲理。

清明节气由来

清明节气,源自于古代的天文节令。清明作为二十四节气之一,它的到来意味着气候温暖,万物复苏。古时人们将清明节作为祭祖的时机,特别是在春天这个充满生机的季节里,清明带来了更新和生长的寓意。清明节最初起源于春秋战国时期的寒食节,后来逐渐发展为祭祀祖先、扫墓踏青的节日。

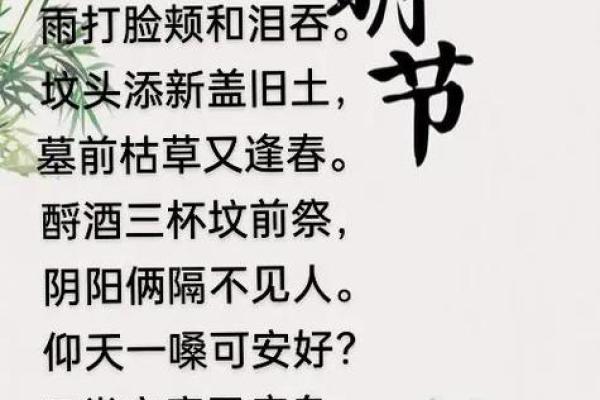

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这是唐代杜牧的《清明》中的名句,诗人用细腻的笔触描绘了清明节气的雨意和节日氛围。雨丝的飘洒让人感怀故人,清明节的悲伤与思念,也在这细雨中愈加浓烈。

物候特征:春意盎然

清明时节,气候温和,春风拂面。大地回春,万物复苏,百花争艳,草木繁茂,正是春耕播种的好时机。这个节气的到来不仅代表着自然的生机,还象征着生命的延续和人们对生死的反思。

“燕子来时新社,梨花落后清明。”这句出自唐代宋之问的诗句,正好诠释了清明时节的气候特点。清明节不仅是纪念先人的日子,也是人们亲近自然、感悟生命的时刻。

民间活动:祭祖与踏青

清明节的民间活动丰富多彩,其中最重要的便是扫墓祭祖。家家户户会带着祭品,去祖先的坟茔前,表达对先人的思念与尊敬。这是一种文化传承,也是一种情感寄托。祭祖的仪式通常包括扫墓、祭拜、献花、焚香等,给亡灵送去祝福的同时,也提醒着人们珍惜眼前的生命。

除了祭祀,踏青也是清明时节的一项传统活动。人们会趁着春光明媚,走出家门,去郊外或山野游玩,欣赏大自然的美景。这一习俗不仅让人们放松身心,亲近自然,还承载着“春游”的文化寓意,象征着生命力的勃发与对新一年的希望。

在现代社会,清明节的祭祀活动逐渐融入了现代生活,很多人选择通过线上祭祀的方式悼念故人,而踏青则成为了一种健康、放松身心的方式。无论形式如何变化,清明节所传达的生命哲学和文化精神依然是深远的。

与现代生活的关联

在现代社会,虽然清明节的许多传统习俗有所简化,但它仍然在今天的生活中占据重要的地位。对于很多人而言,清明节不仅是一个祭祖的日子,也是一个反思生命意义的时刻。人们在这一天通过对故人的悼念,体悟人生的短暂与珍贵,从而更加珍惜当下的生活。

现代人忙碌于工作和生活,很少有机会静下心来思考生命的真谛,而清明节给了人们一个回归自我的机会。这个节日提醒我们,无论生活怎样繁忙,我们都应该时刻保持对生命的敬畏与感恩。

“清明节气,气候清新,草木青青。心随自然,生死何妨。”这句诗歌从另一个角度表达了清明节的文化精髓:生命如同自然界的一部分,生生不息,循环往复。每一年的清明,都是一次自我反思与感悟生命的机会。

在人们的生活中,清明节不仅是一个带有宗教性质的节日,它也反映了中国文化中对“死”与“生”的哲学思考。在清明节,我们通过祭祖、扫墓、踏青等活动,不仅追忆历史,也在自然的变化中感受生命的力量。

通过这一传统节日,现代人不只是追忆过去的岁月,更是对生命的敬畏和对未来的期许。每一年的清明,都是一次新的生命感悟,让我们重新审视自己与世界的关系,领悟生命的真正意义。

起名大全

最近更新

- 2025年农历闰六月十九搬家能算好日子吗 今天乔迁新房怎么样?

- 2025年9月22日几点装修墙面最好 装修墙面吉时查询

- 今日是娱乐游玩吉日吗 2025年9月24日娱乐游玩好吗

- 2025年09月02日是否属于动土吉日? 今日动土修造好吗

- 2025年9月23日几时剃头最好 剃头吉日吉时查询

- 今日是因公出行吉日吗 2025年9月28日是适合因公出行的吉日吗

- 2025年9月23日几时摆放床铺最好 摆放床铺几点是吉时

- 今日是回娘家吉日吗 2025年9月22日回娘家当天可不可以

- 歌字男孩取名寓意:从字义到五行的全方位解析

- 2025年9月23日几时安装立柱最好 安装立柱吉时查询

- 今日是堤坝对接吉日吗 2025年9月22日堤坝对接好吗

- 2025年9月22日几点绘制壁画吉利 绘制壁画吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气