中秋:月圆人团圆,品味传统习俗

中秋节是中国传统的重要节日之一,每年农历八月十五日,月亮最圆、最亮,人们欢聚一堂,庆祝丰收,祈愿家庭团圆。这个节日融合了丰富的历史文化与民间习俗,象征着对家人、亲友和故乡的深切思念。随着时代的变迁,中秋节的庆祝方式虽然发生了变化,但它依然是每个人心中不可或缺的文化记忆。

节气由来

中秋节的由来与古代的天文观测、农耕文化密切相关。它与秋季的第一个满月有着深厚的联系。在古代农耕社会,秋天是收获的季节,农民依赖月亮的变化来指导农业生产。中秋节定在农历八月十五日,恰好是秋季的中期,象征着丰收与团圆。这个时节气候宜人,天高气爽,正是人们团聚在一起的好时光。

在古代,中秋节也与祭月有着深厚的渊源。古人认为月亮具有神秘的力量,每年在中秋之夜举行祭月活动,以祈求丰收和家人平安。尤其在唐代以后,祭月活动逐渐演变成了家庭团聚、赏月、吃月饼等一系列民间习俗。

物候特征

中秋节时正是秋高气爽的季节,气温适中,空气清新,夜晚的月亮明亮皎洁,几乎是每年最圆的一次。古人有云:“小时不识月,呼作白玉盘。”这是李白在《静夜思》中的诗句,展现了他对月亮的深情。

此时,秋风送爽,万物进入丰收期,稻谷、玉米、苹果等秋季作物成熟,田野间充满了丰收的气息。自然界的变化与人们的生活息息相关,也让中秋节成为人们感恩大自然、回馈辛勤劳动的时刻。

民间活动

中秋节的庆祝活动丰富多彩,最具代表性的莫过于赏月和吃月饼。在中国传统中,月饼象征着团圆与和谐。无论是圆形的还是方形的月饼,内里总是充满着象征幸福与甜蜜的各种馅料,如豆沙、莲蓉、五仁等。尤其是在南方地区,月饼的种类更加丰富,呈现出多样化的口味。

在一些地区,人们还会举行“提灯笼”比赛,尤其是在儿童中,灯笼成为了中秋节的另一个重要标志。通过手中亮起的小灯笼,孩子们传递着对未来的期许与希望,象征着光明与温暖。

农事方面,虽然现代化的农业生产已不再依赖月亮来决定种植和收获,但中秋节依然是农民感谢大自然赐予丰收的时刻。很多地方还保留着祭拜土地神和月亮的习俗,祈求来年风调雨顺。

现代生活关联

随着时代的发展,中秋节的庆祝方式逐渐多元化。许多人会选择与家人共度佳节,一同吃饭、赏月、聊天。现代社会中,虽然没有传统的祭月仪式,但吃月饼、赏月等活动依旧受到欢迎。特别是年轻人,更多选择通过社交媒体发布自己的中秋节照片或视频,分享节日的快乐。

在繁忙的现代生活中,虽然人们的工作节奏加快,但中秋节依然是许多家庭聚会的一个重要契机。无论是通过长途旅行,还是通过电话、视频与远方的亲人联系,大家在这一天都会尽量团聚,共同庆祝这个象征团圆的节日。

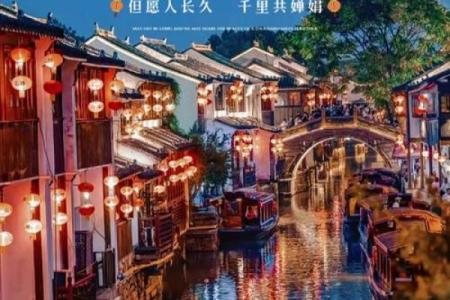

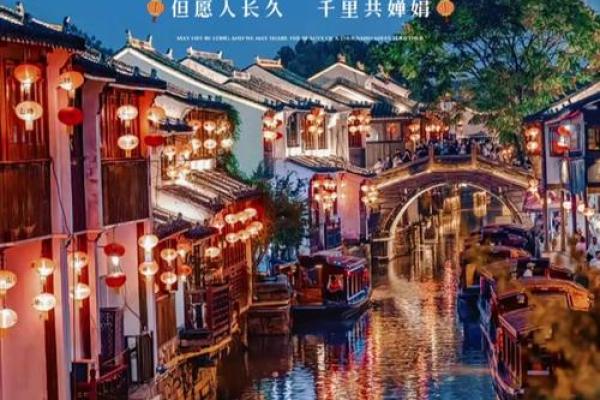

如同唐代诗人苏轼在《水调歌头》中的诗句:“但愿人长久,千里共婵娟。”中秋节的魅力,不仅在于皎洁的月光,更在于它让人们在繁忙的生活中停下脚步,感受亲情与友情的温暖。

节日中的诗意

在古代,许多文人都赋诗词抒发他们对中秋节的感怀。李白的《静夜思》便表达了他对故乡的思念:“床前明月光,疑是地上霜。”他的这句诗,简单却深刻,勾画出了中秋之夜的寂静与冷清,也传递了对家乡的深情。

此外,唐代诗人杜甫的《月夜忆舍弟》也提到了月亮:“戍鼓断人行,边秋一雁声。”这首诗通过月夜的景象,展现了诗人对亲人的思念和远离家乡的孤寂。

而在现代诗人中,徐志摩的《再别康桥》虽未直接涉及中秋,但其中对离别与团圆的思考,却与中秋节的主题有异曲同工之妙。

中秋节,不仅是一个传统节日,更是一段文化的传承与延续。它承载着中华民族对美好生活的向往与祝福,也是人们在繁忙与琐碎中寻找到的一份宁静与和谐。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气