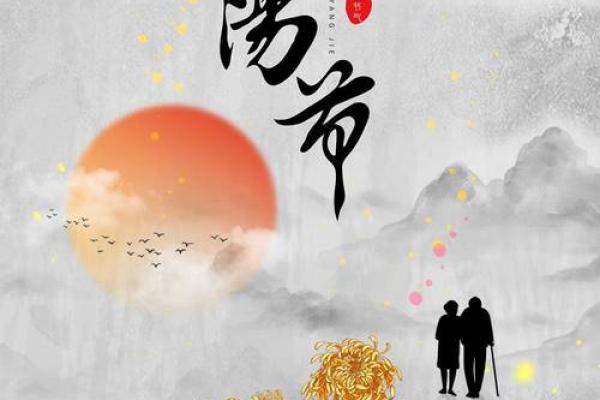

重阳节:敬老爱老,弘扬中华美德

重阳节的由来

重阳节,又称重九节、敬老节,每年农历九月初九举行。根据中国传统历法,九为阳数,重阳之日,意味着“双重阳气”,是一年中阳气最旺盛的时刻。自古以来,重阳节有着深厚的文化底蕴,历史可追溯至汉代,最初作为祭祀祖先和敬老的节日。随着时间的推移,重阳节逐渐演变成了一个专门弘扬孝道、敬老的节日,成为中国传统文化中重要的一部分。

物候特征与气候变化

重阳节之际,正值秋高气爽的季节,气候逐渐转凉,白天气温适宜,夜晚微凉。此时正是秋收的季节,农田里稻谷已熟,秋果丰盈。大自然中的变化与节气密切相连,给人一种丰收、安稳的感觉。在古人眼中,这一时期的气候有助于养生与预防疾病。尤其在长时间劳作后,天气转凉,人们会格外重视身体的调养与保健,这也是重阳节与尊老敬老文化的自然结合。

民间活动:敬老与传统习俗

重阳节的民间活动丰富多彩,最具代表性的活动就是登高祈福和吃重阳糕。在古代,重阳节被认为是预防灾病、祈求健康长寿的重要节日,人们会在这一天登高远眺,既是为了避开低洼的湿气,又可以祈求来年风调雨顺,身体安康。古人有云:“九月九日忆山东兄弟”,杜甫的诗句流传千古,正是表达了对亲人和故乡的深深思念。

除了登高,吃重阳糕也是重阳节的传统习俗。重阳糕是一种以糯米为主要材料,加入红枣、枸杞等健康食材做成的糕点,寓意着长寿与团圆。制作和食用重阳糕的过程,也成为了家庭团聚和亲情传递的美好时刻。

诗词中的重阳节

重阳节在中国传统文化中留下了诸多诗篇,其中最著名的当属唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》。在这首诗中,王维通过写重阳节的活动,表达了自己对家乡和亲人的深深思念,体现了浓浓的节日氛围。

诗曰:

> 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

> 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

这首诗是许多游子在重阳节时的真实写照。无论身在何方,心中都常挂念着故乡的亲人,重阳节正是这种思乡情感的象征。

现代社会中的重阳节

在现代社会,重阳节的意义不仅仅停留在传统的祭祖敬老活动中,更与现代生活的健康理念紧密相关。随着社会的快速发展和人口老龄化的加剧,敬老爱老的主题更显重要。重阳节不仅是一个尊老敬老的节日,更是提醒我们关注老人健康、幸福和生活质量的时刻。

随着社会的进步,现代人也将重阳节与养生、保健、旅游等活动结合起来。登高不再仅仅是为了祈福,更成为了一项有益身心健康的活动。很多人选择在重阳节期间去山野登高,享受大自然的清新与宁静,同时锻炼身体,增强免疫力。而一些健康讲座、义诊活动也常常在重阳节期间开展,让更多人关注老年人的健康状况。

诗词中有云:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”这句诗让人联想到重阳节的秋天,秋风飒爽,落叶纷飞,象征着时间的流转与岁月的积淀。在这一季节,人们开始反思过去,展望未来,也提醒我们珍惜身边的亲人,特别是年长一辈。

小结

重阳节,不仅是一个敬老爱老的传统节日,更是一个体现孝道文化和生活智慧的重要时刻。它提醒我们,在快速发展的现代社会中,不应忽视对老人的关爱与尊重。在这一节日里,让我们从心底感恩长辈的养育之恩,传承敬老爱老的中华美德,让这个古老的节日焕发出新的光彩。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气