寒露:品茗养生,感受秋意浓

寒露时节,秋意渐浓,气温逐步转凉,万物进入了一个新的季节循环。这是一个品茗养生、陶冶情操的好时机,也是人们感受秋日温暖与清新交织的时光。寒露不仅仅是一个节气,更是一种文化和生活方式的象征。这个节气提醒我们顺应自然规律,关注身体的变化,培养养生的意识,享受这一季的清新与宁静。

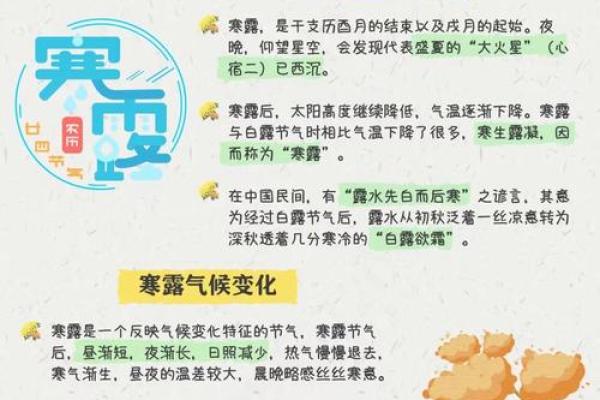

寒露的由来与物候特征

寒露是二十四节气中的第十七个节气,通常出现在每年的10月8日至10月9日之间。这一节气标志着秋季的深度到来,气温降幅加大,白天气温依旧温暖,但夜晚已经逐渐变得寒冷。此时,露水变冷,容易凝结成霜,标志着气候已步入真正的秋寒期。

寒露的“寒”字,反映了气温的变化,随着这一节气的到来,昼夜温差增大,空气也变得更加干燥。此时的天气变化十分显著,白天阳光明媚,但早晚的寒冷却提醒着人们做好保暖准备。大自然在这个节气中呈现出一种宁静、深远的氛围。

民间活动与饮食文化

在寒露时节,民间有着许多传统的活动和饮食习惯,特别是在养生方面,品茗成了人们喜爱的方式之一。秋季本身就是滋养肺部、润燥的好时机,寒露后气候干燥,特别容易导致体内阴气不足、干燥上火,因此,许多人会选择通过喝茶来达到调节身体的效果。

寒露时节,绿茶、菊花茶、枸杞茶等都是常见的茶饮,它们具有清热解毒、润肺止咳的功效。尤其是菊花茶,它不仅能清除体内的燥气,还能缓解因季节变化带来的疲惫感。而绿茶则含有丰富的抗氧化物质,帮助增强体质,抵抗秋季的寒冷。此外,枸杞茶能滋补肝肾,益气养血,是许多中老年人常饮的养生茶。

同时,寒露也是养生食疗的好时机,特别是那些具有温补、润燥作用的食物,如桂圆、红枣、银耳、梨等,都是秋季人们常食用的养生佳品。梨有清润肺部的效果,特别适合干燥季节食用,而银耳含有丰富的胶质,有滋阴润燥的作用,有助于改善秋冬季节容易出现的干咳、喉咙干涩等问题。

农事与禁忌

寒露时节,农事活动进入了收获和准备的阶段。对于农民来说,这一时节是秋收的重要时刻,尤其是水稻、玉米、红薯等作物已经成熟,开始进入收割期。在农田里,寒露之后的天气较为干燥,收获季节的作业需要注意防止天气变化带来的损失。

在寒露时节,民间有一些禁忌,尤其是在饮食方面,避免食用过于寒凉的食物,如西瓜、黄瓜等,因为这些食物会增加体内的湿气,可能会引起身体的不适。另外,在寒露过后,气温渐冷,许多人开始穿上厚重的衣物,但要注意,不宜立即过于厚重的穿着,避免出汗后衣物湿透,容易感冒。

现代生活中的寒露

现代人虽然生活节奏加快,但寒露时节的养生理念依然值得借鉴。在忙碌的工作和生活中,我们可以通过品茗来放慢节奏,享受一份属于自己的宁静。喝茶不仅是享受生活的一种方式,更是舒缓压力、放松身心的好方法。在这一季节,随时泡上一杯茶,静静品味,感受秋天的余韵和温暖。

除了喝茶,秋季的户外活动也逐渐增多。随着气温适宜,人们喜欢在寒露时节进行晨跑、散步或是登山,呼吸新鲜的空气,舒展身心。户外活动能够促进血液循环,增强免疫力,同时,远足和登山等活动还能让人更好地融入大自然,享受季节变化带来的生机和活力。

诗词中的寒露

寒露的气息,在古代诗词中有着深刻的体现。如唐代诗人白居易在《秋夕》中写道:“银烛秋光冷,画屏悠然夜。”这首诗描述了秋夜的冷清与寂静,仿佛能够感受到寒露时节的微寒。

又如宋代诗人陆游在《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》中的诗句:“三十年前一梦,今朝犹自觉。”在这诗句中,秋夜的凉意与诗人的感怀相互交织,展现了寒露时节的深远与内敛。

而唐代的杜牧在《秋夕》中则写到:“银烛照黄昏,霜重夜来寒。”这句诗直接表达了秋季霜降的寒冷,也与寒露节气的氛围相吻合。

最后,宋代王安石的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》中提到:“冷月无声,映白墙。”这首诗在静谧的月光和寒冷的氛围中,营造出一种清凉、恬静的意境,正与寒露的秋意相契合。

寒露时节是一个温暖与清凉并存的季节,适宜通过品茗、饮食和适当的运动,调整身心,适应季节变化。无论是古人的诗意描述,还是现代人的养生方法,都提醒着我们珍惜这段秋日时光,让自己在这季节的变换中,找到一份宁静与安然。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气