冬至:团聚一堂,感受冬日温情

冬至的由来与物候特征

冬至是二十四节气中的一个重要节气,通常出现在每年的12月21日或22日,是北半球白昼最短、黑夜最长的一天。冬至标志着寒冷季节的正式到来,也是一年中最具意义的节气之一。从古至今,冬至被认为是“阴极之至,阳气始生”的时刻,意味着寒冷的冬天将渐渐过去,温暖的春天即将到来。自古以来,冬至不仅是自然界季节变换的象征,也承载着人们对于团圆与温暖的美好期许。

在气候变化上,冬至前后,北风凛冽,气温骤降,白雪皑皑,尤其在北方,给人们带来了强烈的寒冷感受。此时,大地开始进入沉睡期,树木落叶,万物进入休养生息的状态。然而,冬至过后,阳光逐渐回归,日照时间逐步增加,春天的气息也开始悄悄靠近。

冬至的民间活动与饮食习惯

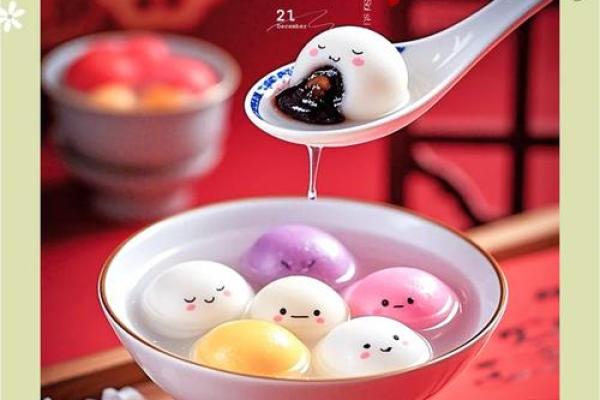

在传统的中国民间,冬至作为一个重要的节日,常常伴随着丰富的活动与习俗。特别是在南北方的饮食文化中,冬至食物多具有温补的特点,反映了人们对冬季寒冷天气的适应与对身体的呵护。

在北方,冬至吃饺子是流传已久的习俗。人们认为,吃饺子能够驱寒暖身,保护耳朵免受寒冷侵袭。饺子的形状像耳朵,因此“冬至吃饺子,保耳不冻”成为了许多人家中的口头禅。在南方,冬至的传统食物则是汤圆,象征着团圆与和谐。汤圆的圆形寓意着家庭的团聚与和睦,也与冬至作为家人团圆的节日意义相呼应。

除了美食,冬至还有许多与农事相关的活动。在一些农业地区,冬至是个重要的农事节点,农民会根据冬至的时节气候安排来年春播的准备工作。同时,冬至也是寒冷季节里农田休整的时机,农民通过打理田地,修剪果树,为来年的丰收奠定基础。

冬至的禁忌与文化象征

冬至在传统文化中被视为重要的节令,古人常常会在此时举办祭祀活动,表达对自然、对祖先的敬畏与感恩。人们相信,冬至这一天,阴气最重,因此需要进行祭拜活动以驱邪避凶。不同地区的习俗各有不同,有的地方在冬至日忌讳外出,认为此时不宜活动过度,而应保持温暖安静,等待阳气的回升。

冬至的禁忌与文化象征也在一些诗词中得到体现。例如,唐代诗人孟郊的《冬至》便有着浓厚的冬季气息与冬至节令的象征:“冬至一阳生,山川大地情。”此诗表达了冬至作为阴阳转换时刻,象征着自然界力量的转变,寓意着生机的回归与新生的开始。

冬至与现代生活的关联

尽管现代社会中,节令的变化对人们的生活方式影响逐渐减弱,但冬至这一节气依旧在现代生活中占据着重要的地位。尤其是在大城市里,越来越多的人开始重视节令的变化,冬至不仅是家庭团聚的时刻,也成为了现代人对生活方式的反思与延续。

随着人们生活水平的提高,越来越多的人将冬至的传统活动与现代的社交方式相结合。许多人选择在冬至这一天组织家庭聚会,亲朋好友围坐在一起,品尝着传统的饺子或汤圆,传承着团圆的意义。与此同时,现代社会对健康的关注也使得冬至的饮食更加丰富多样,许多人会根据自身的体质需求选择具有养生功能的食物。

此外,随着环保和可持续理念的普及,许多现代家庭会在冬至时做一些节能减排的措施,比如减少空调使用,增加室内保暖,倡导绿色环保的节日庆祝方式。这种新的庆祝方式与传统文化的传承互相融合,展示了现代社会对节气的认同与对自然生态的尊重。

诗词中的冬至情怀

在中国古代诗词中,冬至的到来总是伴随着深沉的情感与自然界的感悟。诗人通过冬至这个节气,寄托了对自然变化的感悟和对家国的情思。如唐代诗人白居易的《冬至夜》所写:“天涯共此时,盼望春风来。”这句诗传达出冬至在经历了漫长寒冬之后,人们对春天的期待和对未来的美好期盼。

另一位唐代诗人杜甫也在《冬至夜》诗中提到:“冬至千里共一时,江山如画共徘徊。”此句反映了冬至不仅是节令的转折,也是人们与大自然共同经历的时刻,尽管冬季寒冷,但却能感受到天地间共生的温暖。

冬至的诗词,常常通过描写自然的变化,表达出人们对家人的思念、对未来的期许、以及对时光流转的感慨。正如宋代词人苏轼所写:“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。”冬至作为节气的节点,正是大自然给予人类启示的时刻,提醒我们珍惜眼前的每一份温暖,珍惜团聚的每一刻。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气