中秋:团圆赏月,品味家的温暖

秋月共圆人心

中秋节,作为中华文化的重要节日之一,承载了千百年来人们对团圆和美好生活的无限向往。无论是温暖的家人聚会,还是清丽的月光映照下的赏月仪式,都让这个节日充满了浓浓的情感和文化底蕴。

节气由来与物候特征

中秋节源于农历八月十五,是一个与丰收和月亮息息相关的节日。自古以来,八月十五被认为是秋季的中点,秋高气爽,月圆人圆,象征着圆满和和谐。根据古人对季节的感知,秋天是丰收的季节,稻谷、苹果、柿子等水果都进入丰收期,农田一片金黄,象征着生活的富足与希望。

每年此时,月亮最为圆满明亮,给人一种“天高地迥,觉宇宙之无穷”的壮丽感。这种明亮的月光,不仅照耀大地,更像是一种象征,代表着光明与希望,带着人们心中对美好生活的期盼。

饮食与传统活动

中秋节的传统活动之一便是赏月。自古以来,古人便有“望月思乡”的情感,尤其是游子远离故乡时,明月成为他们寄托思念的媒介。而在节日期间,家家户户都会准备丰盛的晚餐,团圆饭的温馨与亲情的流转,让人感受到节日的浓厚氛围。

月饼作为中秋节的传统食品,早在唐代就已经出现,最初的月饼是作为祭月的祭品,后来逐渐演变为馈赠亲友、分享欢乐的佳品。月饼的口味繁多,有豆沙、莲蓉、五仁等,每一口咀嚼的,不仅是美味,更是家人团聚的喜悦与思念。

除了赏月与吃月饼,许多地方还保留着放灯笼、猜灯谜等民间活动。小朋友们在夜晚提着五光十色的灯笼,欢笑声此起彼伏,似乎整个世界都弥漫着节日的气息。

农事与禁忌

在中秋节前后,农田里的农作物都进入丰收期,许多农民朋友都忙着收割稻谷、果实。对于农人来说,这不仅是忙碌的时节,也是对辛勤耕耘的回报。然而,在这个时期,也有一些禁忌流传下来,譬如不宜在月光下饮酒、夜间不宜穿白色衣服等,都是为了避免扰乱节令的平衡和带来不吉利的事情。

尽管现代人生活忙碌,且多依赖现代科技与物质生活,但一些传统的节令禁忌仍然在民间流传,成为人们对传统文化的尊重和敬畏。

现代生活与传统文化的碰撞

现代社会的中秋节,随着时代的发展,已经有了许多变化。传统的赏月、团圆饭,仍然是人们共同的记忆,但人们的聚会方式和庆祝方式却有了许多创新。近年来,许多人选择通过远程视频与家人共度节日,不再受地域限制。月饼的外观和口味也越来越现代化,外包装精美,馅料丰富,成为人们送礼的热门选择。

然而,尽管庆祝方式发生了变化,家人团聚、亲情流转的核心价值并未改变。正如唐代诗人张九龄在《望月怀远》中所写:“海上生明月,天涯共此时。”即使身处不同的地方,心中的思念和团圆的愿望,仍然通过这一轮明月,连接起每一份温暖与亲情。

诗意的月光

中秋节的月亮,不仅是自然的景象,更是无数诗人文人笔下的灵感源泉。宋代的苏轼在《水调歌头·明月几时有》中写道:“明月几时有?把酒问青天。”他的诗词中表达了对明月的深切依恋和对人生无常的感慨,正是通过月亮这一媒介,展现了人们对于家庭、爱情和人生的深刻思考。

又如唐代的李白,在《静夜思》里提到:“床前明月光,疑是地上霜。”这一诗句通过月光的描写,传达了他对故乡的无限思念。在这个节日,明月成为了无数游子与亲朋之间的纽带,带着无言的情感与思绪。

中秋的现代意义

在现代社会,尽管节日庆祝的方式和形式日益多样,但中秋节的核心意义依然未变——团圆与和谐。人们依然珍视与家人共度的时光,重视家庭之间的亲密关系与情感联结。这一切都能在赏月、吃月饼、团圆饭等传统习俗中得以体现。就像唐代诗人杜甫在《月夜忆舍弟》中所写:“戍鼓断人行,边秋一雁声。”即使没有亲人在身边,月亮的光辉仍能让彼此的心灵相连。

无论是过去的古人,还是现在的我们,中秋节都在诉说着一种永恒的主题:团圆与温情。

起名大全

最近更新

- 2025年10月10日这日子乔迁是否黄道吉日? 乔迁新居能算好日子吗

- 五行格局深度解析:揭开性格密码,揭秘你的潜能与命运

- 命运的暗藏玄机,命理师带你一探究竟

- 2025年10月11日是否为提车黄道吉日 提新车是好日子吗?

- 误区大揭秘!言承旭妻子的八字竟然暗藏如此反转玄机

- 十月节日:中秋节团圆赏月,品味传统习俗

- 2025年农历九月初五算不算领证好日子? 领证算不算好日子?

- 2025年10月01日动土合良辰吉时吗? 今日动土建房算不算好日子?

- 男孩用桐字:现代审美下的极简主义寓意表达

- 2025年10月08日结婚有没有问题? 办婚礼有没有问题?

- 蝶字女孩取名:与不同属性字的相生相克搭配攻略

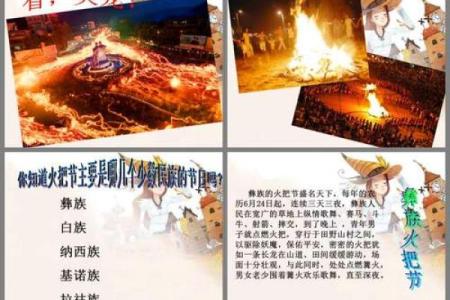

- 火把节:点燃激情,探索蒙古族的自然崇拜

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气