元宵节:灯火阑珊,感受传统习俗

元宵节的节气由来

元宵节,又称灯节,是中国传统节日之一,每年农历正月十五日举行。元宵节源于古代的上元节,是汉族传统节日之一。自汉代以来,这一天被认为是春节庆祝的高潮,意味着春节的最后一天。上元节与春节、清明节、端午节、重阳节并列为中国的五大传统节日之一。元宵节的由来深刻地与天文和农历的周期变化相联系,正月十五是农历新年的第一个月圆之夜,象征着新年的圆满和光明。

随着岁月流转,元宵节逐渐形成了独具特色的节庆文化,并与当地的农事、民间习俗等相结合,形成了丰富多彩的节日景象。每年的此时正值春回大地、万物复苏之际,自然界也呈现出一片生机勃勃的景象。

元宵节的物候特征

元宵节所处的季节是春天的中期,正值寒冬过去,春暖花开之时。此时,气温逐渐回升,冰雪消融,大地开始焕发出生机。春风送暖,万物复苏,农田渐渐展露出早春的景象。元宵节也是农民开始筹备春耕的时节,他们会根据气候的变化和自然的节令来安排农事活动。这个节气的特点正是展现了生机与希望。

元宵节是农历一年中的第一个月圆之夜,这一夜,圆月高悬,象征着团圆和和谐。月亮的圆满,寓意着家庭的团圆、心灵的圆满。

民间活动与饮食习俗

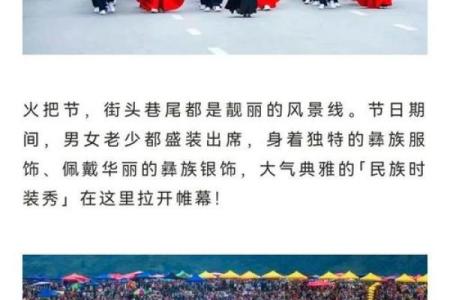

元宵节是一个充满民间活动和美食的节日,最具代表性的活动莫过于“赏花灯”和“吃元宵”。在元宵节之夜,各地的大街小巷都会挂上五彩斑斓的花灯,吸引着人们纷纷前来观赏。各式各样的灯笼如同夜空中的繁星,点亮了整个城市。灯会上的各种造型的灯笼,展示了传统文化的魅力,丰富了节日的色彩。

元宵节的另一大特色是食物,元宵又叫汤圆,是节日里最受欢迎的食品。汤圆象征着团圆和幸福,其外皮用糯米粉做成,内里包裹着各种甜或咸的馅料。吃元宵,代表着对未来的美好祝愿,也象征着合家团圆、幸福美满。

在传统习俗中,元宵节还有着与农事相关的活动。农民会在这一天举行一些祈丰收的仪式,希望新的一年五谷丰登,风调雨顺。

民间禁忌

尽管元宵节是一个欢乐的节日,但民间仍有一些与之相关的禁忌。在这一天,有些地方的传统习俗认为,必须避免在元宵节这天扫地或倒垃圾。因为这会被认为会“扫走”好运和财富,影响来年的运势。尤其是对于一些商人和农民来说,这一天不能“扫除”任何东西,因为这意味着会扫去他们的财富和生意。

此外,有些地区还禁止在元宵节当天剪发、修指甲等,因为这被视为“破坏团圆”的不吉之事。

现代生活中的元宵节

在现代社会,元宵节不仅仅局限于传统的灯会和食物,更融入了现代的元素。随着城市化进程的推进,各地的元宵节庆祝活动愈发多样化,不仅有传统的灯笼,还加入了现代的灯光秀和创意灯饰,吸引了大量游客和市民前来观看。

同时,随着生活方式的变化,元宵节的食物也在不断创新。传统的汤圆有了更多的口味和创意,除了经典的芝麻、花生、豆沙等口味,还出现了冰淇淋、巧克力、果仁等新奇口味。

此外,随着互联网的普及,很多人也选择通过线上平台与亲朋好友共享元宵节的欢乐。虽然现代生活节奏加快,但元宵节依然保留着家庭团聚和亲情联系的传统。这个节日成为了人们在忙碌生活中放慢脚步、与亲人共享美好时光的重要契机。

诗词与元宵节的关联

元宵节作为中国传统文化的重要组成部分,不仅在民间广为流传,还成为了许多诗人笔下的素材。古代诗人常常以月亮和元宵为题材,表达他们对节日的热爱和对美好生活的追求。

例如,唐代诗人苏轼在《蝶恋花·春景》中写道:“花明月暗笼轻雾,今宵好醉。”这句话表达了元宵节夜晚月光与灯火交相辉映的美丽景象,充满了浓浓的节日气氛。

又如,唐代诗人卢照邻在《元宵夜》中写道:“玉烛光中照画堂,彩灯辉映照新妆。”此句描绘了元宵夜的灯火通明和浓厚的节日气氛。

元宵节的灯火与诗人的笔端交织出一幅幅生动的画面,展现了节日的温馨和团圆。

从元宵节的由来,到灯会的热闹,再到汤圆的美味,元宵节作为中国传统文化的一部分,不仅承载着深厚的文化底蕴,也在现代社会中展现出新的活力。这个节日无论在何时何地,始终是人们庆祝团圆、祈愿美好的时刻。

起名大全

最近更新

- 五行格局揭秘:山之性格解析,如何洞悉你的内在格局?

- 2025年10月18日搬家可不可以? 乔迁新居有没有问题?

- 倩字取名寓意女孩:从经典诗词看字义应用

- 2025年农历十月初五乔迁吉利吗? 乔迁新居黄道吉日查询

- 2025年农历十月初六结婚能算好日子吗? 今日办喜事吉利吗?

- 2025年11月12日订婚合良辰吉时吗? 订婚结婚算不算好日子?

- 2025年农历八月廿六这日子搬家旺不旺? 今日乔迁新房是好日子吗?

- 2025年农历九月廿二订婚合不合适? 订婚结婚算不算好日子?

- 解析内字五行,女孩取名的寓意深远名字推荐

- 张子枫命运揭秘:八字中的暗藏玄机,能颠覆你对命运的认知

- 诞字女孩取名:属性属火的光明寓意与能量象征

- 2025年农历十月初四这日子乔迁算黄道吉日不? 今天入住新居怎么样?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气