农历:鬼节祭祖,探寻祖先文化与民俗

祭祖传统与文化意义

鬼节,又称中元节,通常在农历七月十五日举行。这个节日源远流长,承载着中国传统文化的深厚底蕴,是华人社会重要的祭祖和纪念祖先的日子。与清明节和重阳节一样,中元节也是祭奠已故亲人的重要时刻,体现了对祖先的敬仰与思念。

在这个节日里,民众通过祭拜、烧香、烧纸钱等仪式,向祖先表达敬意,并祈求先人保佑。鬼节的设立起源于佛教与道教的交融,特别是道教中的“中元”概念,认为每年七月十五日是阴司开门放鬼的日子,因此人们在此时祭拜祖先,超度亡灵,祈求安宁。

节气由来与物候特征

鬼节的时间落在农历七月,正值立秋后的季节,气温逐渐下降,天气变得凉爽。此时,正是夏季与秋季交替的时节。古人将这个时节与阴阳的转换联系在一起,认为夏季的阳气逐渐衰退,秋季的阴气逐渐升起,因此阴阳平衡的时刻对先祖的祭祀尤为重要。

根据传统的二十四节气,鬼节所在的农历七月是“长夏”结束,秋季的开端。此时,农田的丰收季节即将来临,秋风送爽,气候适宜,给人一种清明与肃穆的感觉。

民间活动与饮食习俗

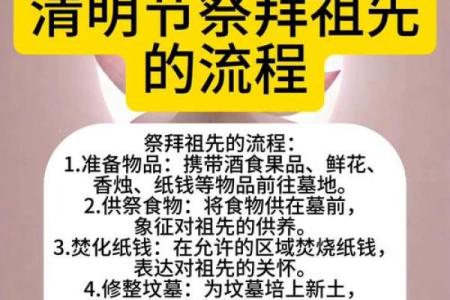

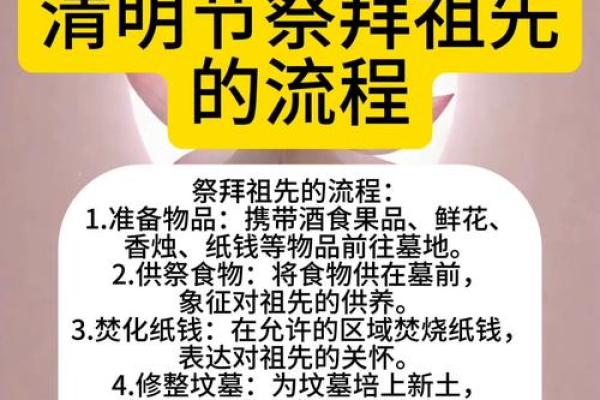

鬼节的祭祖活动是这一节日最为核心的部分。各地的祭祖方式有所不同,但普遍都包含了烧香、上供、放焰火等环节。尤其是在江南地区,传统的祭祖仪式往往以家庭为单位举行,祭品中常包括水果、糕点、酒水等,尤其是“荔枝、桃子、粽子”等,代表着丰收和祭祀的用心。

在一些地方,人们还会在这一天举行放水灯、放纸船等活动,寓意将亡灵送往彼岸。此举不仅是一种对亡灵的怀念,也有安慰先人的象征作用。

此外,鬼节期间也有一定的禁忌。传统认为,在鬼节期间,不宜举行婚嫁等喜庆活动,避免触犯到“阴气”。另外,民间习俗中有着“不打扫、不清洁、不换衣服”的忌讳,这些禁忌与鬼节期间对阴阳之气的尊重密切相关。

农事与社会习俗的联系

鬼节的另一个重要层面是与农业活动的紧密联系。在古代,农民依赖天时地利进行耕种,节令和季节变化对农业生产至关重要。鬼节时,农田通常处于秋季的准备阶段,农民会利用这一时机进行田间管理和祈求丰收。

然而,随着现代社会的发展,许多传统的农业习惯和祭祀仪式已经变得不再那么普遍,尤其是城市化进程中,传统祭祀逐渐简化甚至消失。尽管如此,鬼节仍旧是许多地方保留传统、传承文化的重要日子。无论是家庭中的小型祭祖,还是社区里的集体活动,祭祖的文化依然影响着每一个人。

现代生活中的鬼节

随着社会的变迁,现代人在鬼节期间的生活方式也发生了显著变化。如今的鬼节已不仅仅是一个祭祀祖先的日子,它也成为了亲情、怀旧和社会文化的一部分。许多年轻人虽然不再亲自祭拜,但却会通过网络平台、社交媒体等方式传达对祖先的思念。

在一些大城市里,尤其是移民社区,人们还会组织祭祖活动和文化交流,弘扬传统的家族文化和集体记忆。现代科技的发展也让许多传统祭祀活动更具便捷性,纸钱等祭品可以通过互联网进行“虚拟祭奠”,这让远离故乡的人依然可以表达对祖先的敬仰。

诗词中的鬼节氛围

古人对鬼节的重视在诗词中得到了充分的体现。在这一天,祭祖之情与哀思之意常常在诗中流露。李白曾在《夜泊牛渚怀古》中写道:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”这句诗深刻表达了对故乡的怀念,而鬼节作为一种追思祖先的节日,同样引发了人们对故乡、亲人的无限怀念。

另一首唐代诗人杜牧的《秋夕》也勾画出了节令与祭祖情怀的完美结合:“银烛秋光冷,画屏卧落梅。深知身在此,闲却空余泪。”这首诗的感伤情调,与鬼节的祭祀氛围不谋而合,仿佛诉说着与已故亲人之间未了的情感。

在现代,人们也用这种传统的文化形式来表达对亲人的怀念,无论是亲自祭拜还是通过现代媒介进行祭祀,祭祖活动依然是连接过去与现在的桥梁。

起名大全

最近更新

- 2025年12月11日乔迁可不可以? 入新宅能算好日子吗

- 2025年农历十月十六结婚有没有问题? 办婚礼合适吗?

- 1978年五行格局探秘:揭秘你的性格特质,如何找到事业与生活的平衡?

- 2025年农历十月十七领证算不算好日子? 今日领证结婚吉利吗?

- 2025年农历九月初十搬家适合吗? 今天乔迁新房是好日子吗?

- 2025年农历十月十八提车有问题吗? 提车买车是好日子吗?

- 2025年农历九月十三装修是好日子吗? 装修新房算好日子?

- 2025年12月04日结婚是否合时宜? 今天办喜事怎么样?

- 2025年农历九月初九搬家是否是黄道吉日 今天搬家入宅是好日子吗?

- 女孩名字用听字:职场/学业寓意的强化技巧

- 2025年农历九月廿五是否符合安门吉日? 今日安门行吗?

- 2025年12月05日是否适宜领证? 登记领证能算好日子吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气