春节:团圆与习俗,品味传统文化的魅力

在中国传统文化中,春节是一个具有深远意义的节日,它承载着无数的习俗与文化,体现了团圆和幸福的主题。春节的到来,不仅标志着农历新年的开始,也是一个寄托着家人和亲朋团聚的时刻。它不仅有着丰富的历史背景,还与自然的变化息息相关,展示了传统文化与现代生活的深刻联系。

春节的由来与节气

春节,又叫农历新年,是中国最重要的传统节日之一。春节的日期是根据农历来确定的,每年在公历的1月下旬至2月中旬之间。春节的起源可以追溯到上古时期,它最初是为祭祀神灵和祖先而设的仪式,后逐渐演变成了庆祝新年、祈福安康的节日。

春节的节气和物候特征与自然息息相关,特别是“立春”这一节气,它代表了春天的开始。在这个时节,万物复苏,春风拂面,大地回暖。古人通过春耕和祭祀,迎接新一年的到来。春节期间,自然界的变化和节气的更替带给人们希望与生机,这也是春节富有象征意义的一部分。

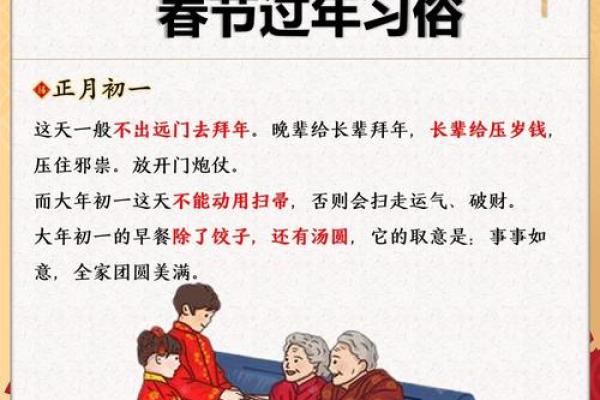

春节的民间习俗与活动

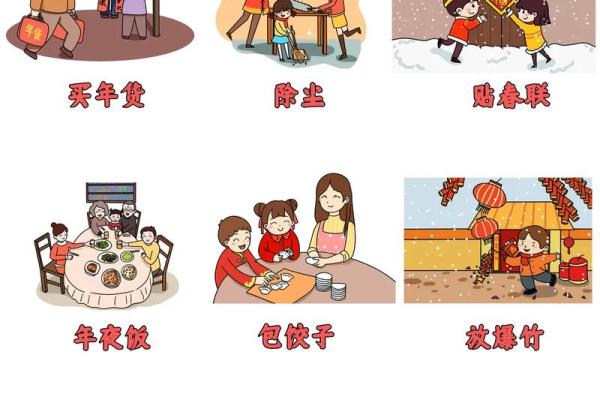

春节是一个充满民俗活动的节日。家庭团聚、祭祖、放鞭炮、吃年夜饭等活动早已成为春节的标志。

年夜饭是春节最重要的家庭聚餐,几代人围坐一桌,享受着象征团圆的美好时光。餐桌上常常会有鱼、饺子、春卷等传统美食,每一种食物背后都有着寓意。比如,鱼代表“年年有余”,饺子形似元宝,象征着财富和好运。

除了年夜饭,春节期间还有贴春联、挂灯笼、放鞭炮等习俗。春联用来表达对新一年的美好祝愿,灯笼则是希望驱赶邪气,保佑家庭平安。放鞭炮则有着驱赶“年兽”的寓意,传说“年兽”每年都会在春节时出来作恶,鞭炮的响声可以吓跑它,保卫家人的安宁。

在民间,还有不少禁忌和忌讳。例如,春节期间不宜打扫卫生,以免扫走好运;不宜借钱或争吵,以免招来不幸。这些禁忌都寄托了人们对新一年的美好期许,希望一切顺利,家庭和睦。

现代春节与传统的融合

随着时代的发展,现代社会的春节习俗也发生了一些变化。尽管许多传统习俗仍然保留着,但人们的庆祝方式更加多元化。例如,很多年轻人选择外出旅游,或通过社交媒体向亲朋好友送上祝福,春节的庆祝活动已不再局限于传统的家庭聚会。

但无论时代如何变化,春节的核心精神依然没有改变。它依然是团聚和分享的时刻,是亲情、友情和爱情的象征。现代生活节奏的加快让我们更加珍视与家人共度的时光,春节也因此显得尤为珍贵。

在现代社会中,春节不仅是一个文化的传承,也是情感的纽带。越来越多的人在春节期间选择回家团聚,即使工作再忙,也会尽量抽出时间与亲人共享这个温馨的时刻。这种文化上的延续,也使得春节更加贴近人们的心灵。

诗词中的春节

春节的美好不仅体现在物质的庆祝上,诗词中也流露着浓浓的节日气氛。例如,唐代诗人王安石在《元日》中写道:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”这首诗描绘了春节时节的欢乐景象,鞭炮声和春风的到来代表着新年的开始和温暖。

另一首诗《春望》则通过杜甫的笔触,展现了春节时期的自然景色:“国破山河在,城春草木深。”虽然这首诗表达了忧国之情,但也不乏对春天到来的感叹,体现了春节和自然变化之间的深刻联系。

还有宋代词人苏轼的《水调歌头·明月几时有》,其中写道:“但愿人长久,千里共婵娟。”这句诗表露出对亲人的思念,春节作为团聚的节日,正是这种情感的体现。

无论是古代诗人还是现代人,春节的意义都离不开团聚、祝福和对新一年的期许。这些诗句不仅记录了节日的欢乐,也传达了中华文化中对家庭和谐、对美好生活的向往。

春节不仅是一个节日,它承载了几千年来中华文化的传承。每年的这个时刻,无论是传统习俗,还是现代生活的融合,都让人们感受到一种心灵的慰藉和情感的共鸣。

-

-

俄罗斯圣母升天节:宗教文化与精神寄托

俄罗斯圣母升天节:节气由来与文化内涵 每年8月15日,俄罗斯的东正教信徒都会庆祝圣母升天节(Assumption of the Blessed Virgin Mary...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 美字女孩取名:从季节/自然元素看寓意延伸

- 珈五行格局实用解析:告别迷茫,找到你的最佳人生路径

- 颠覆传统!命理分析:如何改变你的命运走向,掌握人生关键

- 2025年农历十月廿五结婚是否合时宜? 办喜事吉日宜忌查询

- 如何改变命运?何峰命理带你走出命运的迷雾

- 命运暗藏玄机,如何通过八字掌控未来

- 灼字取名寓意男孩:从经典文献看字义渊源

- 2025年12月26日乔迁合适吗 今日入住新居吉利吗?

- 2025年12月25日乔迁合不合适? 入新宅是好日子吗?

- 2025年农历冬月初五乔迁可不可以? 入宅合适吗?

- 2025年农历九月十八搬家吉利吗? 搬家入伙行吗?

- 2025年农历九月廿二能否作为装修黄道吉日? 装修新房能行吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气