清明节日期计算:解析清明节日期与传统习俗的关系

清明节,这一传统节日承载着丰富的文化内涵,历来与春天的气息息息相关。每年四月初,清明节如期而至,它不仅是中国传统的节令节日,也是一项深刻的文化传承。让我们从清明节的日期计算、节气由来、物候特征、民间习俗以及现代生活的相关性来一探究竟。

清明节的日期与节气由来

清明节的日期每年有所不同,但它总是出现在阳历的4月4日至6日之间,这与中国的二十四节气中的“清明”节气紧密相连。清明节气属于春季节气之一,位于春分后15天左右。清明意味着气候清新明朗,万物复苏,正是春天的高潮,尤其适合祭祀先祖和扫墓。

“清明”作为一个节气,历来被赋予了自然界万物生长的象征意义。从字面上看,清明意味着天空明净,空气清新,温度适宜,是踏青和祭扫的最佳时机。清明的到来,往往是农民开始忙碌的时节,意味着播种的好时机。

物候特征与民间习俗

清明节期间,气温适中,雨水频繁,正是农作物生长的黄金时段。此时正是植树造林的最佳时机,因此清明节常常伴随着扫墓祭祀和踏青活动。清明的物候特征让人们不禁联想到生机勃勃的春天,自然界的万物进入了一个复苏的状态,庄稼也在这个时节生长得最为旺盛。

除了清明节气本身的物候特征,民间的传统活动也颇具特色。清明节的扫墓祭祖是最为常见的民间活动之一,旨在缅怀先人,表达对亡者的敬意与思念。人们会带上食品、香火、纸钱,去到祖先的墓地,进行清扫、祭拜,祈求祖先保佑后代的安康。

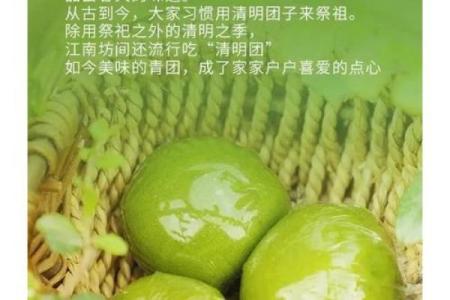

饮食与农事活动

清明节的饮食文化也具有独特的地方特色,其中最具代表性的就是“清明果”或“青团”。青团是一种由艾草汁、糯米粉制作而成的绿色食品,内含甜或咸的馅料。清明节食青团,是因应春天草木生长的特征,青团的颜色象征着春天的生机。

此外,清明节时,农民忙于播种和耕作,许多地方有“清明前后种瓜点豆”的说法。此时,气温适宜,土地湿润,农作物的生长正是时候,因此清明节不仅是祭祖的时机,也是农事活动的重要节点。

禁忌与文化传承

清明节也有一些特定的禁忌和文化传统。例如,清明期间尽量避免大声喧哗,不宜做过于激烈的运动。民间有说法认为,这些行为会打扰到祖先的灵魂,影响家庭的平安。清明节期间,饮食上也有忌讳,例如避免食用辛辣、油腻的食物,要以清淡为主。

这些禁忌和习俗,不仅是对先人尊重的体现,也是人们在自然界与家族文化的共同传承下,形成的生活方式。

清明节与现代生活的联系

尽管现代社会已经发生了巨大的变化,清明节的传统习俗依然保留在许多人的生活中。在城市化进程中,传统的扫墓活动逐渐被电子祭祀所替代,但人们对祖先的怀念和尊重并未改变。现代人仍然通过各种方式表达对祖先的敬意,无论是通过线上扫墓,还是通过家庭聚会,清明节都依旧是连接过去与现在的重要纽带。

在现代社会中,清明节也成为了一个短暂的假期,人们借此机会踏青、出游,享受春天的美好。与传统的祭扫活动相结合,现代的清明节也融入了更多的亲情与休闲元素。

清明节是一个充满生机和思考的节日,它让我们在追忆往昔的同时,也感受到大自然的复苏与生活的无限可能。正如唐代诗人杜牧在《清明》一诗中所写:

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”

这一句,充分表达了人们在清明节时节思念亲人的复杂情感。在这清明节的时光里,我们不仅是缅怀过往,更是思索未来,感悟人生的脆弱与坚韧。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气