元宵:汤圆圆满,体验元宵节的团圆与幸福

元宵节的由来与节气特征

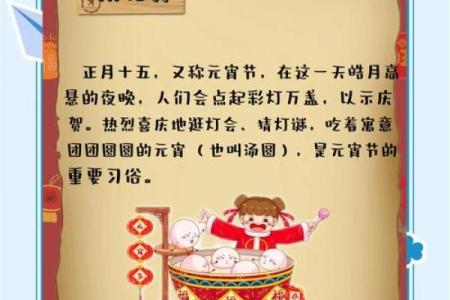

元宵节,又称为灯节,是中国传统节日之一,历史悠久,具有浓厚的文化氛围。元宵节的由来与农历新年的最后一天有关。根据农历,正月十五日是春节后的第十五天,这一天的月亮最圆最亮,因此又被称为“元宵”或“上元节”。在古代,元宵节是为了庆祝农历新年的完结,同时祈求一年的平安与丰收。

从节气角度来看,元宵节通常与“立春”后相接,意味着春季正式开始。这一天,大自然逐渐回暖,万物复苏,天地之间弥漫着春天的气息。此时,气候温和,花草渐绿,人们的生活也逐渐从寒冬的沉寂中复苏。

在古代,元宵节不仅仅是一个喜庆的节日,也有着浓厚的农事色彩。农民们会在这一天进行祈福活动,祈求丰收和安康。

民间活动与饮食习俗

元宵节最具代表性的活动莫过于赏灯和吃汤圆。春节之后的元宵节夜晚,家家户户都会悬挂各式各样的彩灯,街头巷尾也是灯光璀璨。灯谜是这一活动中不可或缺的元素,参与者可以通过猜灯谜,增添节日的趣味性和互动性。

而“汤圆”是元宵节的传统食品。汤圆象征着团圆与幸福,圆圆的形状寓意着家庭的团聚与美满。制作汤圆的方式多种多样,口味上从甜到咸不一而足。常见的甜汤圆馅料包括芝麻、花生、红豆等,咸汤圆则常常搭配肉馅或蔬菜。

在民间,元宵节也有一些禁忌和讲究。比如,元宵节这一天尽量避免搬家、做大事,因为这一天本应是家庭团圆之时,若发生变动可能带来不吉利的象征。此外,在一些地方,元宵节还有“驱邪消灾”的传统,通过放烟花、燃放鞭炮来驱赶邪气。

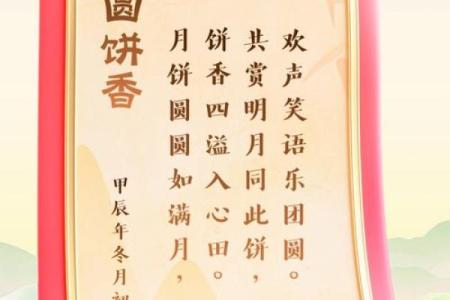

诗词中的元宵

元宵节的传统和文化,在古代诗人笔下也常常有所体现。唐代诗人苏味道的《正月十五夜》便为元宵节的氛围增添了几分浪漫与神秘:

“火树银花合,星桥铁锁沉。

万灯齐放夜,月明如昼。”

这首诗生动地描绘了元宵节的灯火辉煌,犹如白昼一般明亮。灯火的璀璨与月光的圆满,形成了浓厚的节日氛围,恰如人们心中对团圆的渴望。

另外,宋代陆游的《元宵》也将元宵节的意义寄托其中:

“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”

这两句诗让人感受到的是元宵节带来的一年新气象。爆竹的响声象征着过去一年的结束,而春风的温暖则带来了新的希望和生机。

现代生活中的元宵节

如今,元宵节的庆祝活动在传统基础上有了新的变化。在一些大城市,元宵节的灯会变得更加现代化和艺术化,许多地方都会举办大型的灯展,吸引游客前来观赏。无论是精美的花灯,还是富有创意的灯饰,都成为了人们生活中的一部分。

现代的元宵节,除了传统的活动之外,许多人还通过线上平台举办虚拟灯会,或者通过直播平台参与到传统文化的传承中。此外,随着社会节奏的加快,许多人选择通过外卖平台订购汤圆,简单而快捷地享受节日的美好。

在当今社会,元宵节不仅仅是一个家庭团圆的日子,也是人们与亲朋好友相聚、表达祝福的重要时刻。无论身处何地,大家都可以通过共享汤圆、赏灯、放鞭炮等方式,共同感受节日带来的温暖与幸福。

在这样一个节日里,不仅仅是食品和灯笼,更多的是那份团圆和温馨的情感。正如唐代诗人杜牧所说:

“千里共婵娟。”

无论我们身处何方,心中的团圆和幸福始终如月光般清澈明亮。

起名大全

最近更新

- 今天适合拜见贵人吗 2025年7月22日拜见贵人是不是黄道吉日

- 2025年7月22日几点加工房梁最合适 加工房梁几点几分是吉时

- 今天适合拆除吗 2025年7月22日当日拆除有没有讲究

- 今天适合提亲吗 2025年7月22日提亲好不好

- 2025年7月22日几点屋顶封顶吉利 屋顶封顶吉时查询

- 今天适合修墓立碑吗 2025年7月22日这天能修墓立碑吗

- 今天适合出货吗 2025年7月22日是不是出货好日子

- 2025年7月22日几时乘游轮旅行最好 乘游轮旅行几点几分是吉时

- 今天适合嫁娶吗 2025年7月22日嫁娶吉日吗

- 今天适合搬新家吗 2025年7月22日这天搬新家可不可以

- 7月属马的认养好日子查询2025吉日 属马的本月认养适不适合

- 2025年7月22日几时建造围墙最好 建造围墙吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气