中秋:赏月思乡,品味传统月饼文化

中秋节,是中国传统的重要节日之一,承载着丰富的文化内涵和历史底蕴。每到这一天,家家户户都在月光下赏月,吃月饼,和家人一起度过一个温馨而美好的团圆时刻。这个节日不仅是对家庭的凝聚,也代表着人们对美好生活的追求与向往。

节气由来与物候特征

中秋节源于古代对月亮的崇拜。根据《礼记·月令》的记载,中秋节的由来与秋季的丰收和月亮的圆满密切相关。每年农历八月十五,正是秋高气爽、天气宜人的时节,正好迎合了人们对丰收与团圆的渴望。八月中秋时节,气候逐渐转凉,稻谷成熟,秋风送爽,这种自然的变化使得人们开始在此时举行盛大的庆祝活动。

在自然界的物候上,中秋也是丰收的时刻。秋天是农作物的收获季节,稻谷、玉米、红薯等作物都进入了最为旺盛的生长周期,象征着人们一年的辛勤劳动得到了回报。天高气爽、月圆之时,意味着大地的富饶与安定,而这份圆满的感觉,也深深地影响了每一个庆祝这一节日的人。

民间活动与传统饮食

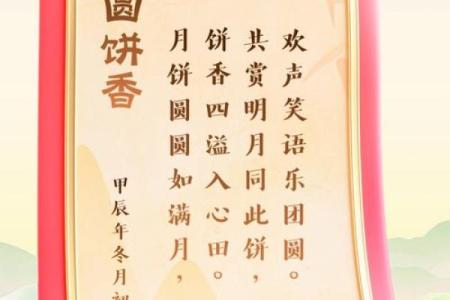

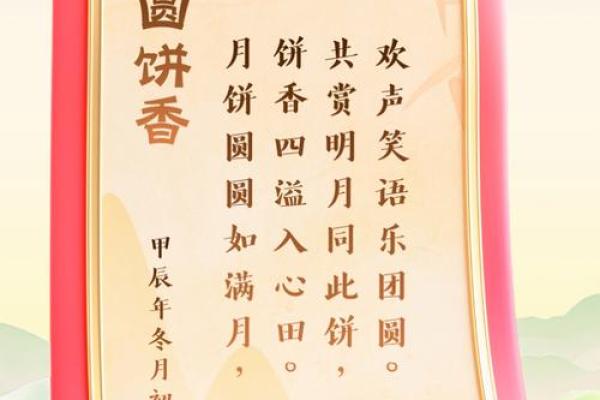

中秋节的庆祝活动丰富多彩,尤其是月饼和团圆饭,成为了这一天不可或缺的传统美食。月饼,作为中秋节的象征,不仅有着丰富的口感和花样繁多的馅料,更重要的是它承载了“团圆”的文化含义。无论是传统的豆沙、莲蓉、五仁口味,还是现代的冰皮月饼、蛋黄月饼,每一块月饼都代表着对家人团聚的美好期盼。

在民间,人们有着丰富的庆祝习俗。除了赏月、吃月饼外,许多地方还有提灯笼、放烟火、歌舞表演等活动。尤其是在江南一带,习惯于举办灯会,孩子们提着五光十色的灯笼,寓意着驱逐邪祟、迎接幸福。而在北方,农民在这一天还会进行祭月仪式,感谢月亮神的庇佑,祈求来年的丰收。

古人云:“明月几时有,把酒问青天。”这句苏轼的《水调歌头·明月几时有》,至今仍被人们传颂,每到中秋时节,总是带着无限的思乡之情。月亮,作为象征团圆的符号,让无数离家在外的游子心生牵挂。

月饼文化与现代生活

随着时代的发展,中秋节的庆祝方式逐渐发生了变化,但月饼依然是节日中不可或缺的一部分。在现代生活中,月饼不仅仅是一种传统食品,它也融入了更多的创新元素。许多品牌推出了各种新型月饼,结合现代口味的需求,推出了水果味、巧克力味、冰激凌月饼等新奇口味,满足了消费者对多样化选择的需求。

在快节奏的现代社会,尽管生活变得更加忙碌,越来越多的人依然保持着中秋节的传统习俗。很多人通过互联网购买月饼,或者参与线上和线下的赏月活动,这不仅传递了节日的欢乐,也让更多的人通过现代科技享受这一传统节日。

月饼的文化也随着时光推移逐渐丰富。不仅是作为一种节令食品,它逐渐成为了表达祝福与团聚的载体。送月饼成为了商界、朋友和亲人之间的祝福方式,通过这块象征着圆满的月饼,传递着浓浓的亲情、友情和祝福。

思乡与团圆的情感

中秋节的另一个重要象征便是“思乡”。对于那些远离家乡、身处他乡的人来说,中秋节更是一个激起思乡之情的节日。无论身处何地,看到圆圆的月亮,都会让人产生强烈的家国情怀与对亲人的深深挂念。

正如唐代诗人王建所写:“海上生明月,天涯共此时。”在这一天,无论身在何方,大家都抬头望月,仿佛月光连接着所有人的心,让远离故土的人感受到一种特殊的联系。这份情感,也正是中秋节文化的核心所在。

而今天,随着社会的发展,人们对团圆的渴望越来越强烈,现代的生活方式虽然变得更加复杂,但这一传统节日带给人们的情感依然保持着鲜活的力量。月亮不再仅仅是夜空中一个简单的天体,它承载了千百年来的文化传承与人们心中最深切的情感寄托。

如同宋代诗人陆游在《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》中的诗句:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”每个人心中的思乡之情,如同无边的落叶,飘然而下。每一次中秋的到来,都是对这份情感的再一次唤醒。

起名大全

最近更新

- 今日是购买宠物吉日吗 2025年7月21日购买宠物适合吗

- 今日是经营贸易吉日吗 2025年7月21日经营贸易是不是适合的好日子

- 2025年7月21日几点签合同最合适 签合同几点是吉时

- 今日是裁衣吉日吗 2025年7月21日裁衣合适吗

- 2025年7月21日几点水井挖掘吉利 水井挖掘几点是吉时

- 今日是加工房梁吉日吗 2025年7月21日加工房梁是适合的吉日吗

- 今日是沐浴净身吉日吗 2025年7月21日当天沐浴净身可不可以

- 2025年7月21日几点进棺材仪式最合适 进棺材仪式吉时查询

- 今日是安装门框架吉日吗 2025年7月21日安装门框架好吗

- 今日是就医吉日吗 2025年7月21日适合就医吗

- 2025年7月21日几点适合搬入新家 搬入新家几点是吉时

- 今日是求职吉日吗 2025年7月21日求职是适合的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气