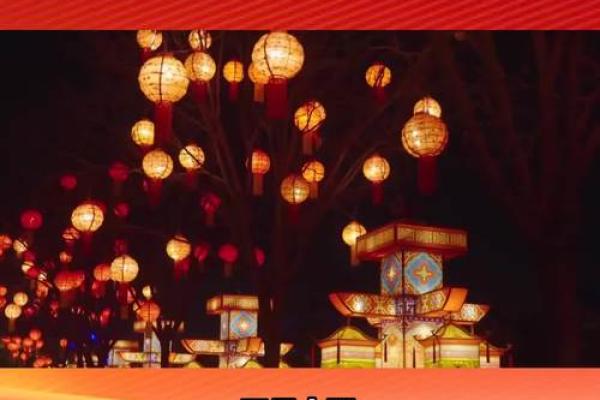

元宵:灯火阑珊,体验传统节日魅力

元宵节:灯火阑珊,传统节日的璀璨光辉

元宵节,又名灯节,是中国传统的春节之后的第一个重要节日,通常在农历正月十五日庆祝。这个节日不仅是对春节的延续,更是中华文化中的重要象征,承载着千百年来的传统和文化底蕴。元宵节的庆祝活动丰富多彩,既有着鲜明的节气特点,也与各地独特的民俗紧密相连。

节气由来与物候特征

元宵节的日期与中国的农历新年紧密相连。根据农历,元宵节恰逢一年中第一个满月夜,象征着一年的初始,意味着春天的到来和冬季的结束。这个时节,阳气开始回升,气候渐暖,万物复苏。正如唐代诗人张九龄在《望月怀远》中所写:

“海上生明月,天涯共此时。”

这句诗展现了人们对月亮的寄托与向往,也体现了元宵节月圆之时的美好象征。

在物候上,元宵节正值春季的开端。北方地区,寒冬渐行渐远,气温回升,冰雪融化,河流渐渐解冻,春意盎然;南方则更早迎来春风,田野间开始萌发新芽。这种变化带来了对未来的希望与期待,而元宵节正是象征着新的开始,寓意着美好生活的开启。

民间活动:灯会与食俗

元宵节的传统习俗有很多,其中最具代表性的便是赏花灯与吃元宵(汤圆)。灯笼在元宵节中占据了举足轻重的地位,每年各地都会举办盛大的灯会,展现五彩斑斓的灯笼艺术,成为人们聚集欢庆的场所。灯笼的形状和样式千变万化,从传统的圆形灯笼到各类人物、动物、景点的灯饰,都展示了工艺师的巧妙和创造力。而灯会不仅仅是艺术的展示,更有着“照亮未来,团圆幸福”的深刻寓意。

元宵节的另一大特色便是吃元宵,或者叫汤圆。元宵是以糯米粉为原料,包裹各种馅料,最常见的有芝麻、豆沙、花生等。吃元宵的习俗来源于古人“团圆”与“和谐”的美好愿望。圆圆的汤圆象征着团团圆圆,家庭和睦。在元宵节这天,家家户户都会煮上一锅热腾腾的汤圆,寓意着一年一团圆,幸福美满。

民间禁忌与习俗

元宵节虽是欢乐的节日,但也有一些禁忌和传统习俗。首先,元宵节这天要避免打破家中任何物品,尤其是灯笼。这与古人对“破财”以及“破团圆”的禁忌相关。其次,很多地方流传着“元宵节不能哭泣”的说法,认为如果在这一天哭泣,将会带来不幸。因此,元宵节当天大家都尽量保持欢乐,享受合家团圆的时光。

此外,元宵节的夜晚往往是民间举行各种娱乐活动的时刻,如猜灯谜、舞龙舞狮、放烟火等,这些活动充满了节日气氛,也将元宵节的欢乐气氛渲染到极致。

现代生活中的元宵节

虽然现代社会的节日庆祝方式有了很多变化,但元宵节的传统魅力依然未曾褪色。在这个节日里,越来越多的人选择与家人、朋友共度这个特别的时刻。不仅仅是传统的灯笼和汤圆,现代科技也为元宵节注入了新的活力。比如,许多城市会利用高科技手段举办大型的灯光秀,展示出绚丽的夜空效果,这样的庆祝方式让更多人感受到传统节日的与时俱进。

而在社交媒体时代,元宵节的庆祝方式也不再局限于面对面的聚会。许多人通过线上平台,分享自己的灯笼作品,或是参加虚拟的灯会和元宵活动,体验这种团圆的欢乐气氛。在一些大型的城市中,元宵节成为了全民参与的大型文化活动,人们通过参与、创作、分享,让节日文化更加丰富多彩。

正如宋代诗人苏轼在《江城子·密州出猎》中所言:

“明月几时有?把酒问青天。”

这句诗让人感受到对月亮的无尽思念与对家国的关怀,而元宵节正是这种情感的集中表达。无论是在传统的家庭聚会,还是在现代社会的灯光秀中,月亮和元宵节的团圆主题始终贯穿其中,传递着人们对美好生活的期许与向往。

元宵节,作为中国传统文化的重要组成部分,它不仅仅是一个节日,更是一种文化的象征,一种对未来美好生活的期望。每年的正月十五,灯火辉煌,元宵圆满,便是这个节日最美丽的表达。

-

-

-

-

-

-

圣安东尼节:体验葡萄牙传统习俗,感受爱与祝福的传递

在葡萄牙的传统节日中,圣安东尼节无疑是最具特色之一。每年的6月13日,葡萄牙的首都里斯本及其他城市都会举行盛大的庆祝活动,这个节日不...

24节气 -

-

-

-

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气