春节:团圆欢庆,展现中华传统文化

春节是中华民族最为重要的传统节日之一,作为一场历经千百年演变的庆典,它承载着丰厚的文化底蕴,凝聚着无数家庭和人民的期盼与祝福。从岁月的流转中,春节早已不再只是一个简单的节日,它与人们的生活紧密相连,蕴含着浓浓的团圆情与文化传承。每年,春节的到来总是让人感受到浓厚的年味,也让我们通过一系列的传统活动和习俗,回顾和铭记我们悠久的历史文化。

春节的由来与节气特征

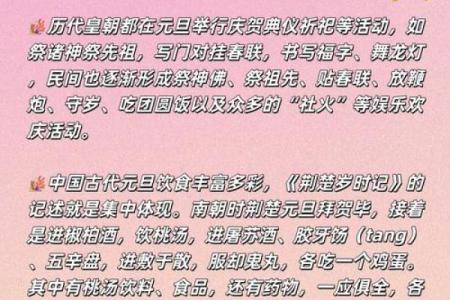

春节的由来可以追溯到几千年前的农耕文明。根据古代的“岁时记”记载,春节最早是为了庆祝新年的到来,同时祈愿农田丰收、百业兴旺。根据农历,春节一般在冬至之后的第二个新月进行,这一时间点不仅象征着阴阳调和的循环,也意味着春天的开始,象征着新的一年生机勃勃的开启。

在气候方面,春节正值寒冷的冬季,气温较低,但这也是新一轮生命的孕育期。自古以来,春节前后的气候常常是干燥寒冷的,但随着岁月的推移,这一时段也渐渐被人们视为“辞旧迎新”的良好时机。

春节期间的民间活动

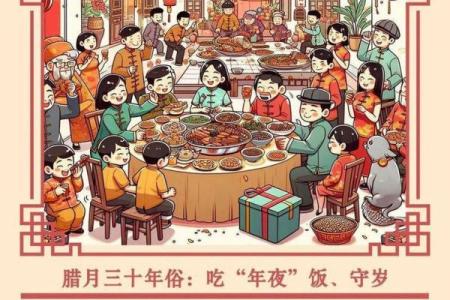

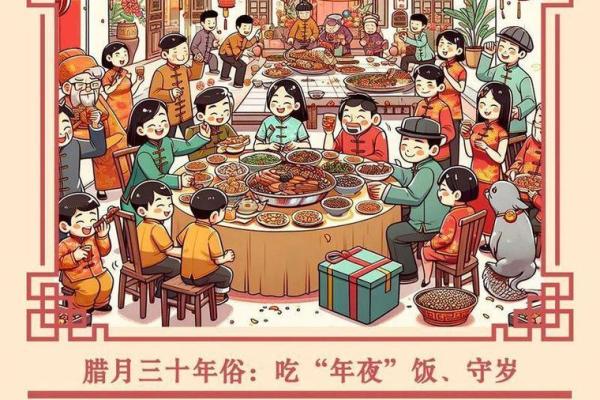

春节作为团圆与欢庆的时刻,涵盖了大量的民间活动和传统习俗。

饮食

春节的饮食文化源远流长,各地风味各异,但最为人们所熟知的莫过于饺子、年糕、鱼和汤圆等食品。饺子,因其形状像元宝,寓意着财源滚滚;年糕则象征着“年年高升”;鱼则寓意着“年年有余”;而汤圆象征着团圆与美满,所有的这些美食不仅满足了味蕾,也寄托了人们对于新的一年的美好期许。

民间习俗

春节的传统习俗也相当丰富,最具代表性的便是“贴春联”和“放鞭炮”。春联作为春节期间最重要的装饰之一,贴上春联意味着驱邪迎福,祈愿来年风调雨顺。与此同时,放鞭炮则是为了驱除“年怪”,防止邪气入侵,迎接新的开始。此外,拜年、给压岁钱、举办庙会等也是不可或缺的春节活动,体现了人与人之间的亲密关系和社会的和谐氛围。

禁忌与讲究

春节期间有很多禁忌与讲究,这些都与人们的文化观念和民俗信仰息息相关。例如,春节期间要避免扫地、打破东西等不吉利的行为,因为这些行为象征着“扫财”、“破财”。此外,春节期间忌言不吉利的词语,避免“破财”、“死”这些词的出现,取而代之的是一些吉祥话,如“恭喜发财”、“心想事成”等,体现了人们对新的一年生活的美好愿望。

春节与现代生活的关联

随着社会的快速发展,春节的庆祝方式也在不断变化,然而它所承载的意义却始终如一。现代社会中,春节不仅是家庭团聚的时刻,也成为了商业化的盛宴。各大商场、超市、网络平台的春节促销活动,促使经济迎来一波消费高潮。与此同时,许多年轻人由于工作原因无法回家过年,但通过现代通讯工具,视频通话成为了他们与家人分享节日快乐的重要方式,技术的发展为春节的传统习俗增添了新维度。

然而,随着时代的变迁,现代人对于春节的认识也逐渐从单纯的节庆活动,转向更为深远的文化传承。春节不再仅仅是短暂的欢庆,它代表了对家庭、对传统、对文化的认同与尊重。在忙碌的现代社会,许多人都期待能在春节期间找到一份属于自己的宁静与归属感。

春节的诗意文化

春节不仅仅是一个充满传统习俗的节日,它还渗透着深厚的诗意和文化。在古代,春节期间便是文人墨客吟咏的好时机。唐代诗人王安石的《元日》便恰如其分地表达了春节的欢乐气氛:

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

而宋代的陆游也在其《春节》一诗中写道:

清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,

牧童遥指杏花村。

这些诗句通过细腻的描写,不仅展现了春节的气氛,也抒发了人们对于未来的希望和对家园的思念。每逢春节,似乎这些诗意的文字便充盈在空气中,带着悠远的历史气息,唤起我们内心深处的温暖与力量。

无论是习俗的传承,还是文化的升华,春节都以它独特的方式,成为了我们文化认同的一部分,也让我们在忙碌与浮躁的现代生活中,找到了一份宁静与归属。

起名大全

最近更新

- 2025年08月18日动土行不行 今日动土建房合适吗?

- 2025年农历闰六月初一装修是否大吉? 今日装潢房子好吗

- 2025年农历闰六月廿一这日子订婚是否黄道吉日? 今日订婚好吗

- 吴姓取大气的男宝宝名字,这些名字超有韵味

- 2025年9月黄道吉日盖屋 盖屋哪天比较吉利

- 姓宋取甜美可爱的名字,男孩名字怎样取更有韵味?

- 揭开钟汉良命理的暗藏玄机,如何通过八字改变未来?

- 春节:团圆欢庆,展现中华传统文化

- 2025年9月移动神位吉日查询 2025年9月适合移动神位的吉日

- 2025年07月24日是否为装修黄道吉日 装修开工有问题吗?

- 2025年08月19日是否宜提车? 今日买新车好吗

- 2025年农历六月廿九装修是良辰吉时吗? 装潢房子吉日宜忌

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气