中秋:月圆人团圆,感受中华传统习俗

中秋节的由来与历史背景

每年农历八月十五日是中秋节,一个与家人团聚、品味月饼、赏月的传统节日。中秋节起源于古代祭月的习俗,已有数千年的历史。古人把这一天视为一个重要的节气,认为月亮圆满象征着天人合一,也象征着家庭的圆满和和谐。中秋节的由来与祭月、赏月紧密相关,最早可追溯到周朝时期。祭月的习俗在唐代尤其盛行,随着时间的推移,渐渐融入了更多的文化和民俗,形成了今天我们所熟知的中秋节。

节气特点与物候变化

中秋节所在的八月十五前后,恰逢秋季的中期,正是秋高气爽、气候宜人的时节。这个时节的自然景象具有浓厚的秋意,昼夜温差增大,天高云淡,空气清新。农田里的作物多已成熟,稻谷、玉米、柿子等果实丰盈,象征着大地的丰收与繁荣。夜晚,明月当空,光芒四射,月光如水洒在大地上,带给人们宁静与美好。此时,天地的和谐也象征着人们内心的安宁与团圆。

秋天的物候变化,带有一种深沉的寓意,那就是“丰收”和“团圆”。古人用诗词表达这一天象变化带来的感受:

“但愿人长久,千里共婵娟。”——苏轼《水调歌头》

民间活动:饮食、农事与禁忌

在中秋节,民间活动丰富多彩,尤以饮食和家人团聚为主。最具代表性的活动之一便是吃月饼,月饼象征着团圆和和谐,成为了人们在这个节日里不可或缺的食品。各式各样的月饼,包含了不同的馅料,如豆沙、莲蓉、五仁、咸蛋黄等,不同地区的月饼风味各异。

此外,中秋节期间,许多地方还会举行盛大的晚会、猜灯谜、赏花灯等活动,庆祝这一天的到来。特别是在一些传统乡村,秋收季节的农事活动如秋收、秋播等也成为人们与中秋节息息相关的内容。

对于禁忌,古人也有一些讲究。例如,中秋夜尽量避免打破碗盘,以免引发不必要的争执和不和谐的气氛。还有一种习俗是避免食用生冷食物,因为这种食物被认为容易导致肠胃不适,破坏节日的和谐氛围。

“海上生明月,天涯共此时。”——张九龄《望月怀远》

现代生活中的中秋节

随着社会的进步和生活节奏的变化,中秋节在现代生活中逐渐展现出新的面貌。虽然传统的赏月和吃月饼依旧被保留,但现代人对中秋的庆祝方式更加多元化。在城市里,许多人选择在中秋夜与亲朋好友一起外出,享受大自然的美景,感受这一天象变化带来的静谧。还有些家庭则会利用这个假期进行短途旅游,寻找一种更为轻松的团圆方式。

在现代生活中,月饼也已经不再局限于传统口味,创新型月饼层出不穷,口感与外观上的多样化使得这一传统食品焕发了新的生机。同时,电子商务的发展也使得月饼的购买变得更加便捷,成为一种现代化的购物体验。

“举头望明月,低头思故乡。”——李白《静夜思》

现代中秋节不仅仅是一个传统节日,更是家人、朋友间情感的纽带,弥合了时光的距离,让每个人都能感受到温暖与关怀。无论身在何处,人们的心灵都因这轮明月而相通。

起名大全

最近更新

- 九月拜观音求子是不是黄道吉日 2025年9月拜观音求子吉利日期

- 2025年07月25日搬家是否是黄道吉日 今日乔迁新房好吗

- 2025年08月11日结婚能算好日子吗? 办婚礼吉日宜忌

- 侗族大歌节:歌声悠扬,感受侗族音乐魅力

- 拜土地公吉日2025年9月最佳时间 2025年9月拜土地公最旺日子是哪个

- 2025年08月20日提车是否合时宜? 买新车有问题吗?

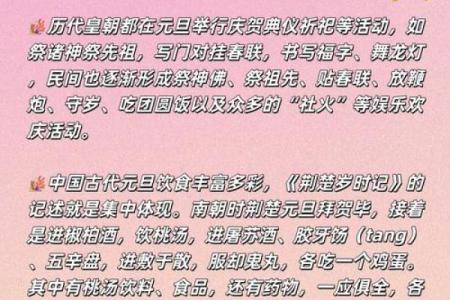

- 元旦:辞旧迎新,感受传统节日文化魅力

- 2025年08月20日动土合适吗 建筑房屋算好日子?

- 求神拜佛吉日2025年9月最佳时间 2025年9月求神拜佛最旺日子是哪个

- 中秋:月圆人团圆,感受中华传统习俗

- 2025年08月19日动土算不算好日子? 动土修造能算好日子吗

- 2025年农历七月十六是否符合领证吉日? 领证结婚行吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气