冬至:最短白昼,感悟寒冷中的温暖与养生智慧

冬至是中国二十四节气中的一个重要节气,也是冬季的一个标志。每年冬至,太阳直射地球的南回归线,意味着北半球的白昼最短,黑夜最长。这个时候,寒冷的天气通常让人感受到一丝丝的寒意,但正是通过这一节气,人们也能够找到冬季养生与温暖的智慧。

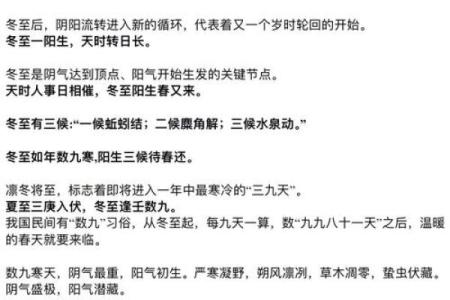

冬至的由来与物候特征

冬至作为一个古老的节气,源自古代对天象的观察。在这一时刻,地球北半球的白昼时间最短,黑夜时间最长,象征着阴气最重、阳气最弱。但也正因为此,冬至过后,白昼开始逐渐延长,阳气逐步回升,象征着新的生命力开始萌发。

在传统农历中,冬至不仅是自然节气的转折点,也是人们生活中一项重要的节令。古人认为,冬至是一个“阴极阳生”的时刻,是新一轮生命力的起点。此时,气温最为寒冷,草木凋零,万物进入冬眠期。然而,寒冷并不意味着终结,它是一个自然周期中的过渡,也是恢复与新生的时机。

民间活动:温暖与养生的智慧

在中国,冬至自古以来便是一个重要的节日,有着丰富的民间活动和传统习俗。许多地区会举行祭祖活动,表达对先人的敬意。除此之外,冬至也是家庭团聚的时刻,人们围坐一堂,共同享用传统美食。

冬至期间最具代表性的食物便是饺子,尤其在北方地区。民间流传着“冬至饺子夏至面”的说法,认为冬至吃饺子能够驱寒保暖。饺子形状像耳朵,寓意着驱逐寒冷和不好的运气,迎接新的一年的到来。除此之外,冬至还常常与羊肉汤、糯米团等美食相伴,温暖了冬日的身体与心灵。

与此同时,冬至也是一个适合进补的时节。在这个寒冷的季节里,人们注重通过食疗来增强体质,补充身体的阳气。常见的冬季食材如红枣、桂圆、羊肉、鸡肉等,都是滋补的佳品。此时,养生的关键是“温补”,避免过度的寒冷刺激身体。

现代生活中的冬至

在现代社会,虽然我们不再像古人那样完全依赖节气来指导生活,但冬至仍然具有特殊的意义。随着生活节奏的加快,冬季的寒冷往往让人们感到身心的疲惫。在这个时候,我们不妨像古人一样,借助冬至的智慧来调节生活。

冬至提醒我们,在寒冷的季节里,要注意保暖,合理搭配饮食,注重休息与养生。在忙碌的现代生活中,适当的休息与调节,有助于恢复身体的活力。此外,冬至也是一个反思与调整的时机。回顾过去,规划未来,这不仅仅是一个自然节气的交替,也象征着我们生活中的新起点。

冬至与诗词

“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。”——唐代 高适《别董大二首》

这首诗描绘了北风呼啸、雪花纷飞的景象,正是冬至时节的典型景象。寒冷的天气和北风的侵袭,让人不禁感受到冬日的肃杀与孤寂。但同时,这也是一个展现生命力的时刻,尽管严寒,却也预示着温暖的回归。

“冬至阳生春又来,千里冰封,万里雪飘。”——毛泽东《浪淘沙·北戴河》

这句诗通过对冬至的描写,表达了冬至后的阳气回升与春天即将到来的美好预兆。冬至虽然寒冷,但它也带来新的希望和活力,正如春天即将悄然到来。

“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”——唐代 孟郊《春晓》

冬至的寒冷过后,春天便悄然到来,正如这句诗所写,春风带来了新的生机。冬至是生命的守望,春天则是新生的开始。

“雪花飞舞,寒风刺骨,但阳光依旧在远方等候。”——现代诗句

这句现代诗提醒我们,冬天虽冷,但总有一缕阳光在等待我们,鼓励我们在严寒中坚守信念,迎接光明的到来。

冬至不仅是自然的节令,更是我们感悟生命、调整生活的一次契机。在这个寒冷的季节里,我们不仅要关注外界的温度,更要温暖自己的内心,守护身体的健康。通过冬至的传统智慧,我们可以在寒冷中感受到温暖,在冬日里蓄积力量,迎接新的春天。

起名大全

最近更新

- 今日是焚香祭拜吉日吗 2025年9月25日焚香祭拜好不好吗

- 2025年9月27日几点焚香吉利 焚香几点是吉时

- 今日是病人看望吉日吗 2025年9月26日病人看望吉利吗

- 2025年9月27日几点狗狗购买最合适 狗狗购买吉时查询

- 2025年08月20日是否为安门好日子? 装大门吉日指南

- 今日是牧养吉日吗 2025年9月28日是不是牧养最合适的日子

- 2025年9月27日几点修建厕所最合适 修建厕所几点几分是吉时

- 五行格局揭秘:性格解析,如何找到你的内在平衡之道

- 今日是生孩子吉日吗 2025年9月26日生孩子好不好

- 2025年9月27日几点加工房梁吉利 加工房梁吉时查询

- 今日是理发美发吉日吗 2025年9月22日理发美发好吗

- 2025年9月27日几点拜财神爷吉利 拜财神爷几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气