春节:团圆与传统,传承中华文化

春节是中国传统节日中最为重要的一个,它不仅仅是一个节日,更是中华文化的象征。每年农历腊月二十九或三十日,家家户户都会忙碌起来,准备团圆饭,贴春联,挂灯笼,放鞭炮,迎接新一年的到来。春节的意义远远超过了简单的节庆,它是一种文化的传承,是对家庭团聚与民族精神的庆祝。

春节的节气由来

春节,又称“农历新年”,通常出现在冬季与春季交接的时刻。这个节日最早源于中国古代的“岁首祭”,是为了迎接新的季节和新的农耕周期而举行的盛大仪式。根据中国农历的十二生肖和二十四节气的划分,春节通常发生在“立春”前后,是一年之初的一个重要节点。春节的时间依据天文现象和地球运转规律确定,而二十四节气中的“立春”正象征着春天的开始。

在这个节气里,地球开始从寒冷的冬季进入温暖的春季,自然界也开始回春生发。春节恰好契合了这一时节,象征着万物复苏,带着希望和新生。

春节的物候特征

春节期间,寒冷的冬季逐渐过去,天气渐渐转暖。虽然大部分地区仍处于冬季,但春天的气息已经开始弥漫开来。寒冷的天气使得很多人更愿意呆在温暖的家中,团聚一堂。在大自然中,春节前后的气候特征尤为显著:气温开始回升,冰雪渐融,江南地区开始迎来春水,北方则有时出现“暖冬”的现象。

诗人王安石在《元日》中曾写道:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”这句诗描绘了春节时节春风渐暖、爆竹声响彻的景象,既表达了节日的喜庆,也呈现出自然界的变化与生机。

春节的民间活动

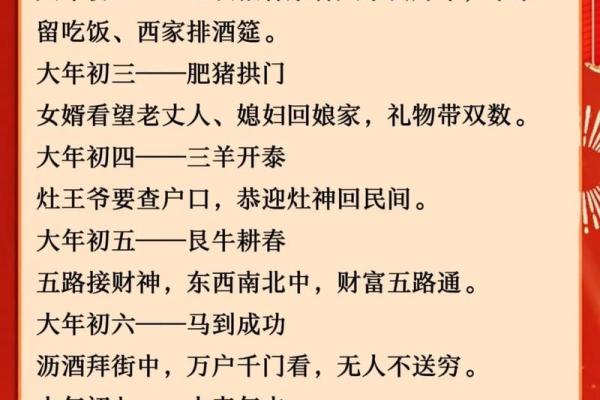

春节的民间活动丰富多彩,涵盖了饮食、农事、禁忌等多个方面。首先,春节的饮食文化尤为讲究。年夜饭是春节的重头戏,不论多忙,家家户户都会尽量回到家中,与亲人团聚,享用丰盛的菜肴。鱼、饺子、年糕、汤圆等传统食物都是必不可少的,因为它们代表着“年年有余”和“团圆富贵”的寓意。

除了饮食,春节还有一些独特的农事活动。许多地方会进行祭灶、扫尘等习俗,寓意着除旧迎新,祈求新的一年五谷丰登,生活安康。农民还会选择在这个时节祭拜土地神,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。

春节的禁忌也有许多,尤其是在初一这一天。例如,不能洗头、不能打扫卫生,避免将“福”字倒贴,避免争吵等。这些禁忌背后蕴含着对来年吉祥如意的期许。

现代社会,随着科技的发展和生活方式的变化,春节的庆祝方式也变得更加多样化。虽然大多数人仍然遵循传统的习俗,但越来越多的人选择以旅游、出国等形式度过春节。与此同时,春节的商贸活动也越来越热闹,电商平台、线下商场的促销活动让这个传统节日充满了现代气息。

在这个时期,诗人朱自清在《春节》中写道:“除夕夜里灯火明,车马喧嚣已尽。”现代生活让春节的气氛更加浓烈,快节奏的生活并未消减人们对团圆和传统的热情。

春节与现代生活的关联

春节是一个充满活力和意义的节日,在现代社会中依旧扮演着重要的角色。随着社会的发展,春节不仅仅是一个传统节日,它已成为一种文化现象,吸引着全球华人和国际友人共同庆祝。每年的春节联欢晚会已成为亿万观众的期盼,而春节期间的团圆饭、赠送红包等活动也已成为家庭之间交流感情的重要方式。

现代春节的意义不仅限于传统的仪式,它也成为了家庭与社会间情感联结的纽带。在这个特殊的时刻,人们放下忙碌的工作,回归家庭,彼此之间增进感情。无论身处何地,春节的到来都提醒着人们家庭和团圆的重要性。

苏轼的《赠刘景文》中曾写道:“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。”虽然春节时节的自然环境或许还寒冷,但这种来自心灵深处的团圆温暖却是每一个人最期待的时刻。

春节不仅仅是节庆的一个标志,它深深扎根于中华文化的土壤中,承载着祖辈传承下来的情感与希望。在这一天,跨越时空的文化纽带连接着每个家庭、每个角落,让每一个心灵都在这份温暖中找到归属。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气