壮族春节:家族团圆,共享传统文化

壮族春节:家族团圆,共享传统文化

春节是中华民族最为重要的节日之一,而壮族的春节更是充满了浓厚的民族特色与文化底蕴。每年农历正月初一,壮族人民便开始庆祝这个象征着团圆与新希望的节日。无论是在广西的山乡,还是在外地的壮族人聚集地,春节都是一次家族团聚、传统文化传承的重要时刻。

节气由来与物候特征

春节,或称“农历新年”,作为中国传统节日之一,历史悠久,源远流长。它起源于古代对自然界季节变化的观察与尊重,特别是对于冬季结束,春天来临的庆祝。春节标志着寒冷的冬季逐渐过去,新的春天即将开始。在古代农耕社会,春节是迎接新一年的重要节气,它寓意着新的开始、丰收的希望。冬季过去,春回大地,温暖的气息滋养大地,万物复苏。

在壮族的春节中,物候变化具有特别的象征意义。寒冷的冬天随着春节的到来逐渐远去,春天的气息慢慢渗透到人们的生活里。此时,壮族的乡村自然景象充满生机,田间地头,草木萌发,鸟语花香。人们从冬季的沉寂中走出,迎接春天的温暖与希望。

民间活动:团圆与庆祝

春节对于壮族人来说,是一年一度的家族团聚时刻。无论是远在他乡的亲人,还是在当地的家族成员,都会在这一时刻回到家乡与家人团聚。年夜饭是春节最为重要的部分,家族成员围坐一堂,享受丰盛的传统美食。壮族的春节餐桌上常见的菜肴包括“酿豆腐”“糯米饭”“竹筒饭”和“螺蛳”,这些都是代表着家族团圆和丰收的象征。

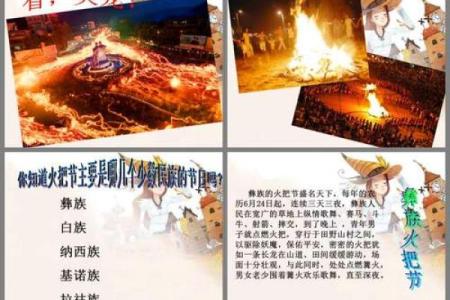

同时,壮族的春节也有着许多独特的民间活动。例如,舞龙舞狮、放烟花、舞火把等活动常常出现在春节的庆祝中。舞龙舞狮代表着驱邪避灾,带来新一年的好运和吉祥,而舞火把则象征着光明与温暖,驱赶寒冷的冬季,迎接春天的到来。

饮食与禁忌

春节期间的饮食丰富多样,象征着对未来一年的美好祝愿。除了传统的年夜饭外,壮族人还会准备特制的节令食品,如“糯米饭”和“粽子”。这些食物在春节期间具有特殊的意义,糯米象征着团圆,粽子则寓意着丰收和富裕。

在壮族的春节习俗中,禁忌也是重要的一部分。比如,春节期间忌讳扫地,认为这样会把“运气”扫走。此外,某些日子也避免进行不吉利的事情,如动土或是外出远行。人们通过这些禁忌来确保新一年的顺利与平安。

现代生活与传统节日的关联

在现代社会中,尽管生活节奏变快,但壮族春节的传统文化依然深深植根于人们的生活中。尤其是在广西一带,春节仍是全家人团聚的重要时刻。如今的春节已不再仅仅是一个传统节日,更多的是一场盛大的文化庆典。越来越多的壮族家庭开始通过各种现代科技手段,如视频通话,来保持与远方亲人的联系,弥补因工作或学习无法返乡的遗憾。

同时,传统的舞龙舞狮、舞火把等活动依然在壮族的春节庆祝活动中占据重要地位。特别是年轻一代,他们通过社交媒体和短视频平台,向外界展示自己家乡的独特风土人情,推广壮族的传统文化。

诗词的传承

春节的传统,不仅仅在节庆活动中展现,也通过诗词歌赋得以传承。在壮族的春节庆祝活动中,诗词和歌谣常常成为一种精神寄托。

“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。”这句诗描绘了岁月的流转与人生的更替,提醒人们珍惜团圆的时光。

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”这句诗出自王安石的《元日》,表达了春节带来的新气象和温暖的春风。

“春风得意马蹄疾,一夜看尽长安花。”这句诗提醒人们,在春天的气息中,充满着生机与活力,春节正是迎接这份生机与希望的时刻。

“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。”这句诗描绘了春天的美丽景象,也象征着壮族春节带来的丰收与喜庆。

通过这些诗词,人们不仅感受到了传统文化的深厚,也增强了对家乡和传统节日的认同与热爱。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气