清明节:祭祀与养生并重,平衡身心健康

清明节的由来与物候特征

清明节,作为中国传统二十四节气之一,是春季的第五个节气,通常在每年的4月4日到6日之间。它的名字“清明”,即代表天气清澈明朗,万物生机勃勃。清明节也是一个重要的节日,历史悠久,源远流长。自古以来,它既是祭祀祖先的日子,也是春耕的重要时刻。节气本身标志着春天的深度,气候回暖,雨水增多,万物开始旺盛生长。

在这一天,除了清明的气候特征,农事活动也逐渐进入高峰期,农民朋友忙于播种,土地焕发出新的生机。伴随着清明节的到来,野外的植物也逐渐繁茂,草木青青,空气清新。

清明节的民间活动

清明节最具代表性的活动就是扫墓和祭祖。这一传统已延续了几千年,大家在清明时节前往祖坟祭拜,寄托对逝去亲人的怀念。祭扫过程不仅是对先人表达敬意,也让家人之间有了更多的团聚与互动。通过亲近自然,亲近先人的仪式,清明节成为了家族文化和家族情感的一个纽带。

除此之外,清明节也是民间的一些饮食文化的体现。比如,清明时节的“青团”便成为了此时的传统美食,青团主要由艾草、糯米粉等材料制成,色泽翠绿,口感软糯,寓意着清明节的生机与绿意。此外,蛋清、蜂蜜等食材也常见于节日的美味佳肴中,象征着生长与繁荣。

清明节的禁忌也有所讲究,尤其是与祭祀有关。很多地方有着“清明不动土”的禁忌,认为这个时节不宜进行重大的装修或动工,以免“触犯”先人或引来不吉利的事情。此外,在这一天,禁忌扫墓时多言语或过度悲伤,要保持一种平和而尊重的心态,方能表达对先人的诚意。

清明节与现代生活的联系

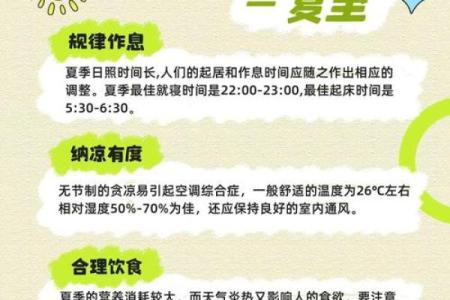

在今天,虽然传统的扫墓和祭祖仪式依旧在许多地方得以传承,但现代社会的快节奏生活也让许多人对清明节有了新的理解。这个节气已经不再单纯是一个祭祀和纪念先人的时刻,更多的是成为人们追求身心健康的契机。春季的气候有助于调节身体的生物钟,清明节的到来提醒人们关注养生,保持身心的平衡。

现代都市生活中的清明节,也成为人们放松心情、舒缓压力的好时机。在繁忙的工作之余,许多人会选择到大自然中散步,呼吸新鲜空气,进行适当的锻炼。与此同时,清明节也是养生的关键时期,温和的气候使得草药、健康食品等成为这个节气的重要补充,许多人开始注重自身的健康管理,调整饮食和作息,以增强体质。

现代都市人尤其需要在清明节期间加强身心的调节。由于大多数人生活压力较大,身体与心理常常处于高度紧张状态,适时的调节有助于平衡自我,避免情绪低落和体力透支。清明时节的养生理念不仅仅是关注饮食,也包括运动、作息以及心理上的调适。

清明节的诗意与养生

清明节不仅仅是一个祭祀和农业活动的日子,它也充满了诗意与哲理。古代诗人用诗词歌颂这个节气,抒发了对生命、自然以及人际关系的深刻思考。

如唐代杜牧的《清明》诗中所写:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这一句生动地描绘了清明节的情景,勾画出一种缅怀、哀思与生命流逝的画面。每年的清明,都是人们回顾过去、展望未来的时刻。

再如宋代陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》中提到:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”这诗句虽然描写的是秋景,但也隐含了清明节时人们对无常生命的感悟。它提醒我们,生命短暂,如同流水般匆匆,我们要珍惜当下,关注身心健康。

还有唐代王维的《竹里馆》,“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”虽然诗人描述的是竹林中的独处,但与清明节的安静氛围也有异曲同工之妙。清明节的养生,正是要寻找到一种内心的宁静和平衡。

清明节与平衡身心健康

清明节期间,适当的祭祀活动和饮食安排都可以帮助我们在忙碌的生活中找到一丝宁静与平衡。此时的自然环境正适合进行适度的户外活动,比如郊游、登山、晨跑等,这不仅有助于身体健康,也能够舒缓压力,增强免疫力。

通过感受大自然的生机与变化,我们可以调整自己的心态,减轻焦虑与疲惫。清明节,正是让我们找到内心平和的契机,提醒我们在快速发展的社会中,不要忘记放慢脚步,照顾好自己,关注身心的健康。

在这一天,不仅是祭祀与纪念的时刻,更是一个提醒我们关注生活质量、健康心态的重要时机。让我们在这清明的季节里,平衡身心,回归自然,让生命的节奏更加和谐。

起名大全

最近更新

- 2025年农历九月初十动土算不算好日子? 今日建筑房屋好吗

- 稻穗低垂的智慧:五行格局反而能助你事业腾飞?

- 范姓男孩取灵秀动人的名字,有什么温婉秀丽的?

- 晨辉五行格局误区大揭秘:真正了解自己,才能改变命运

- 2025年农历八月十四这日子搬家是否黄道吉日? 乔迁搬家吉日宜忌

- 2025年10月22日装修合适吗? 今日装潢房子是好日子吗?

- 七夕节:牛郎织女的爱情故事与自然传说

- 你不知道的熊黛林命运暗藏玄机,如何颠覆命理观念?

- 纳音五行揭秘:反而简单,如何改变你的命运走向?揭秘人生成功之道

- 2025年农历八月十三搬家合不合适? 今天乔迁新房怎么样?

- 2025年11月18日是否宜乔迁? 乔迁有没有问题?

- 姓柯有什么含义隽永的男孩名字?求取名灵感

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气