夏至:阳光养生,感受自然魅力

每年6月21日前后,太阳直射北回归线,地球上的北半球迎来了夏至节气。这个节气标志着一年中白昼最长、夜晚最短的时刻,也象征着炎热夏季的到来。夏至不仅是自然界中的一个重要节气,它还与人们的生活密切相关,尤其在饮食、农事和民间活动中扮演着重要角色。

夏至的由来

夏至在中国历法中有着悠久的历史,是二十四节气之一,也是古代农业文明的重要指引。夏至这个名字的意思便是“夏季的至极”,也就是指夏天的高峰。古代人认为夏至是阴阳变化的临界点,白昼最长,阳气最盛。此时,气候逐渐转热,万物生长迅速,是一年中最为生机勃勃的时光。

据史料记载,夏至在古人心中有着特殊的象征意义。它不仅代表了夏季的高温,也预示着一年的繁忙季节,尤其是农田的耕作。夏至过后,农作物逐渐进入生长期,许多农事活动都围绕着这个节气展开。

物候特征

夏至的到来意味着气温显著升高,白天的时间逐渐延长,夜晚变短,太阳的热力最为强烈。自然界中的生物也开始展现出夏季的独特风貌。此时,绿意盎然的田野和森林中,各种植物在阳光下茁壮成长,而田间地头的农作物也开始迎接丰收的季节。

在动物方面,许多昆虫在夏至时节达到繁殖高峰。蝉鸣四起,夜晚的蛙声也愈发响亮,显示着夏天的活力与热烈。

民间活动与饮食

在传统的夏至节气,民间有着一系列与节气相关的活动,尤其是在饮食方面,夏至被视为养生的好时机。许多人会在这一天吃“夏至面”,以此来祈求来年的丰收和身体的健康。根据地方的不同,夏至的食品也有所差异,但大体上,人们会选择清爽的食物,如凉面、绿豆汤、清炒蔬菜等,来帮助身体抵御酷暑。

此外,夏至时节还有“食新”的传统,意味着要吃一些新鲜的食材。比如,时令的水果和蔬菜,象征着生机与活力。此时,温热的天气中,清淡的饮食更能保持体内的阴阳平衡,增强免疫力。

在农事方面,夏至时节正是播种和灌溉的关键时期。农民们会根据夏至的气候特点,合理安排农田的耕作,以确保秋季的丰收。这个时期也是收获的开始,许多农作物已经初具规模,进入了生长的最后阶段。

现代生活中的夏至

在现代社会,虽然我们不再像古代那样依赖节气来决定农耕和日常生活,但夏至依然是一个重要的文化符号。许多人会通过各种方式来感受夏至带来的阳光与自然魅力。

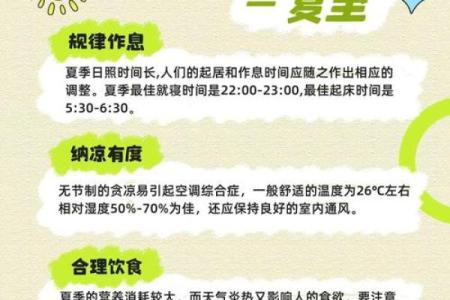

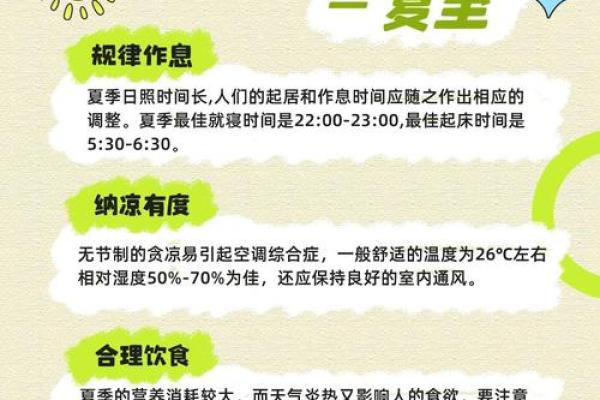

随着气温的升高,现代城市中的人们也开始寻求各种方式来消暑。比如,去海滩、山间、湖泊等地度假,享受大自然的清新与宁静。此外,夏至时节也是人们开始注重养生的时机,许多人会选择在此时开始进行夏季养生,如多喝水、补充维生素、避免过度劳累等。

诗词中常有描述夏至的美丽景象:

“昼短夜长,风光好,游人思归。”——唐·王建《夏日山中》

此句描绘了夏至时节白昼的短暂与夜晚的悠长,也表达了人们在这一季节的思乡之情。夏至是炎热而充满生机的季节,人们在自然的怀抱中,感受大自然的无限魅力。

“万物生长此时,皆清洁、明净。”——唐·王之涣《登鹳雀楼》

王之涣通过这句诗,形象地展现了夏至时节万物繁盛、生机盎然的景象,象征着阳光和自然的养生之道。

“绿竹入幽径,行人共此时。”——唐·王维《山居秋暝》

尽管这句诗源自秋天,但它所表达的清幽景象与夏至时节的自然景色有着异曲同工之妙。夏至时,人们更愿意与自然亲密接触,感受阳光、感受绿色植物的生长与繁荣。

阳光灿烂的夏至,给人们带来无限的能量与希望,是我们与大自然亲密接触、放松身心的最佳时机。

起名大全

最近更新

- 2025年农历九月初十动土算不算好日子? 今日建筑房屋好吗

- 稻穗低垂的智慧:五行格局反而能助你事业腾飞?

- 范姓男孩取灵秀动人的名字,有什么温婉秀丽的?

- 晨辉五行格局误区大揭秘:真正了解自己,才能改变命运

- 2025年农历八月十四这日子搬家是否黄道吉日? 乔迁搬家吉日宜忌

- 2025年10月22日装修合适吗? 今日装潢房子是好日子吗?

- 七夕节:牛郎织女的爱情故事与自然传说

- 你不知道的熊黛林命运暗藏玄机,如何颠覆命理观念?

- 纳音五行揭秘:反而简单,如何改变你的命运走向?揭秘人生成功之道

- 2025年农历八月十三搬家合不合适? 今天乔迁新房怎么样?

- 2025年11月18日是否宜乔迁? 乔迁有没有问题?

- 姓柯有什么含义隽永的男孩名字?求取名灵感

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气