清明:品味节令美食,享受清新养生

清明节,作为中国传统的节令之一,承载了丰富的文化内涵与独特的风俗活动。自古以来,清明既是祭扫祖先、缅怀先人的时节,也是春季的养生节令。这个时节的节气变化、民间习俗、饮食文化等方面都展现了中国人对自然的敬畏与对生命的珍惜。

节气由来

清明节源于古代的二十四节气之一,位于春分和谷雨之间,是春季的第五个节气。清明的名字本义指天气清朗明净,气候适宜,万物复苏。清明节气的到来标志着寒冷冬季的结束,气温回升,春暖花开。这个时候,百花齐放、草木葱茏,正是踏青游玩的好时节。

在古代,清明也是祭扫祖先、缅怀故人的时节。与寒冷的冬季告别,春风拂面之际,人们常常前往祖坟扫墓、祭祀亲人,以此表达对先人的怀念与敬意。

物候特征

清明时节,万物生长迅速。大地回春,气温回升,降水增多。清明节气的“清”字表示天气清明,气候温暖而湿润,有利于农作物的生长。此时,春耕已接近尾声,许多地方的农民开始忙于春季的播种与耕作,尤其是南方的稻田已经准备好插秧。

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”清明时节,白居易的《忆江南》中描绘的秋景与清明节气并无直接关系,但其诗意的笔触也为清明节的生机勃勃增添了几分感伤和怀念的意味。

民间活动

在中国的传统习俗中,清明节有着丰富的民间活动,尤其是在饮食方面。清明节是春季的养生时节,人们在此时注重调理身体,常吃一些应季的食物,如青团、春饼、寒食等。青团是一种以艾草、糯米粉为原料的小吃,清香扑鼻,寓意着春天的清新与生机。此外,寒食是清明节前一天的传统节日,很多地方会禁火、吃冷食,象征着对先人的尊敬与纪念。

“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。”这首诗出自宋代的朱熹,表达了春天的生机勃勃,恰与清明节的氛围相契合。这个节气的物候特点也促使人们吃一些绿色蔬菜、清凉解暑的食物,帮助身体保持平衡。

现代生活的关联

在现代生活中,清明节依然保留着许多传统习俗,但也融入了更多现代元素。除了祭扫和饮食,现代人还常通过社交媒体、短视频等方式分享清明节的祝福与纪念。尤其是在城市中,很多年轻人虽然无法回乡扫墓,但他们通过互联网平台向亲友寄托思念,传递清明节的情感。

“人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”这是唐代崔护的《题都城南庄》中的名句,虽说原作与清明节无关,但诗句中的意境却恰如其分地表达了对时光流转、人生无常的感怀。现代生活的快节奏让人们更加珍视与家人、亲友共度的时光,清明节成为了一个提醒我们珍惜当下、缅怀过往的节日。

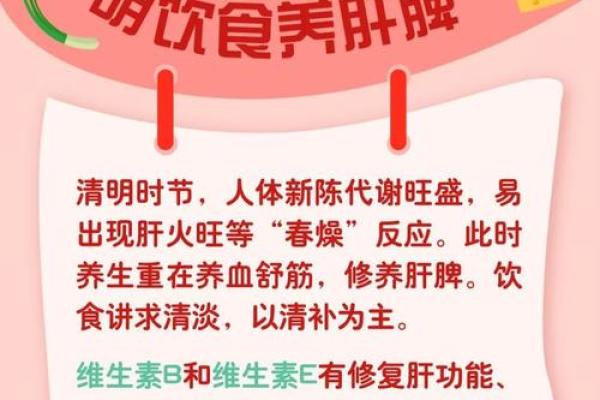

而在养生方面,现代人也越来越重视清明时节的健康管理。在这个季节,人们常通过饮食调理、适量运动和充足休息来增强体质,提高免疫力。这个节令提醒人们走出户外,享受自然,进行晨跑、登山等户外活动,享受春日的清新空气,达到身体和心灵的双重放松。

“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”这首诗出自宋代的杨万里,诗中描绘的夏日景象同样能够让人联想到清明节气的勃勃生机。无论是古代还是现代,清明节的文化都在不断延续,人们在不同的时代背景下,依然能从中获得精神的慰藉与身体的健康。

总之,清明节不仅是传统的祭祀节日,更是人与自然、人与先人之间联系的纽带。通过了解这个节气的由来、物候特征和民间活动,我们能够更好地融入现代社会的生活,享受传统文化所带来的精神滋养。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气