中秋节:赏月团圆,品味家的温暖

节日的起源与意义

每年的农历八月十五日,中秋节如期而至。这一天是中国传统的节日之一,也被称为“月圆节”或“团圆节”。根据历史记载,中秋节的由来可以追溯到古代的月亮祭祀活动。自汉代以来,月亮便成为了人们对自然神灵崇拜的重要象征。此节日最初是为了祭拜月亮,祈求丰收与平安。随着时代的变迁,中秋节逐渐演变成了一个象征团圆、亲情与美好生活的节日。

中秋节不仅承载了对月亮的敬仰,也代表了对家人团聚的期盼。在中国的传统文化中,圆月象征着圆满和幸福,而这一天的月亮尤为明亮、圆润,象征着家庭的和睦与团圆。每当皓月高悬,许多人都会抬头仰望,感受到与远方亲人心灵的连结。

物候特征与节气意义

中秋节位于秋季的第二个节气——“白露”之后。白露节气是秋季的开始,此时气温逐渐降低,白天和晚上的温差较大,露水逐渐增多,天气逐渐清凉。此时的月亮也格外明亮,夜空清澈,万里无云,给人一种宁静与祥和的感觉。

农历八月十五也是丰收的季节,正是稻谷、果实的丰收时节。田野间金黄的稻谷,果园里硕果累累,都代表着一年辛勤劳动的回报。此时的农民们在丰收的季节里,可以暂时放下劳作,享受与家人团聚的温馨时光。

传统民间活动

中秋节的传统活动丰富多彩,尤其是在饮食方面。最具代表性的食物当属月饼,它不仅是中秋节的传统美食,还承载了“团圆”的象征意义。月饼的圆形象征着家庭的团聚,内里的各种口味则代表着不同的家庭成员。许多家庭会在这一天制作和分享月饼,无论是自制的还是赠送的,都传递着浓浓的亲情。

除了月饼,柚子也是中秋节的传统食品。因为“柚”和“有”谐音,寓意着“有余”,象征着丰收与吉祥。因此,很多家庭在中秋节时会切开柚子与家人共享,寓意着生活的富足与家庭的和谐美满。

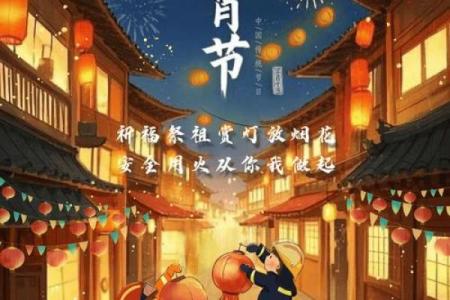

民间活动方面,赏月是最具代表性的习俗之一。无论身处何地,人们都会在中秋之夜,与家人朋友一起聚集在院子里,欣赏明亮的月亮,品茶、吃月饼、说笑、讲故事,享受温馨的家庭时光。在一些地方,还有燃放烟花、猜灯谜等庆祝活动,增添节日的喜庆气氛。

现代生活中的中秋节

在现代社会,中秋节不仅是一个家庭团圆的节日,也是人们放松身心、感受自然魅力的时刻。随着社会的变化和城市化进程的加快,许多人因为工作和生活的原因,无法回到故乡与家人团聚。然而,现代科技的进步弥补了这一缺憾。通过视频通话、社交媒体,人们依然可以与远方的亲人分享这份节日的喜悦。

在城市的繁忙中,中秋节成为了一个人们暂时放慢脚步、享受宁静与团聚的机会。即使是在工作压力巨大的大都市中,许多人也会选择在这一天放下工作,与家人、朋友共享美好的时光,享受着团聚的温暖。如今的中秋节,除了传统的赏月与品月饼,还成了人们反思生活、珍惜亲情的时刻。

中秋节的诗意与人文情怀

中秋节不仅在物质上给予了人们丰收与团圆的喜悦,也赋予了节日浓厚的文化底蕴。古人以诗词表达对月亮的敬仰与思念,许多脍炙人口的诗篇成为了中秋节不可或缺的一部分。

唐代诗人李白在《月下独酌》中写道:“花间一壶酒,独酌无相亲。”李白通过这一句诗,表达了对月亮的思考与孤独的情感。尽管诗人身处他乡,孤独难耐,但通过酒与月亮的陪伴,依然感受到一丝安慰。

另一位唐代诗人苏轼的《水调歌头》更是中秋节时常吟咏的名篇:“明月几时有?把酒问青天。”这句诗表达了诗人对家乡和亲人的深切思念,也承载着人们在月圆时节的美好期许。无论身在何处,明月都能照亮心灵深处的思念与祝福。

中秋节的月亮,不仅是自然界的美景,更是承载了历史与文化的象征。在这一天,月亮成为了家与乡愁、亲情与爱情的象征,也让每一个远方的人在圆月下找到了归属感。

无论是身处何地,面对着那一轮皎洁的明月,心中都不禁升起对家人、对故乡的思念。正如王安石在《泊船瓜洲》中所写:“京口瓜洲一水间,钟声渔笛隔岸闻。”虽然相隔千里,月亮依旧是联系彼此的桥梁。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气