中秋:月圆人团聚,品味节日文化

月亮与家园的纽带

每年农历八月十五日,是中国传统的节日——中秋节。它是我国最具文化内涵的节日之一,象征着团圆、丰收与和谐。这个节日不仅有着丰富的历史背景,还有着无数流传下来的民俗活动。无论是久别重逢的亲人,还是围坐一堂的朋友,大家都因这一天的到来而感到心灵的共鸣。

节气由来与物候特征

中秋节的设立与“秋分”这一节气密切相关。秋分之后,白昼变短,夜晚变长,正是“月圆”的时刻,这也与中秋节“月圆人团聚”的主题相吻合。此时的月亮最为明亮、圆满,象征着大自然的丰盈与完美。人们常说“秋高气爽”,在这个季节里,天高云淡,气候宜人,万物都进入了丰收的季节,象征着团圆的圆月也似乎在提醒人们与家人团聚的重要性。

民间活动与传统习俗

中秋节的习俗丰富多样,其中最为人们熟知的就是吃月饼。月饼是中秋节的重要象征,象征着圆满与团聚。无论是传统的豆沙月饼,还是现代的冰皮月饼,它们都承载着家人之间浓厚的感情。此外,提灯笼也是中秋节的传统活动之一,尤其是儿童,他们会在晚上手持彩灯,嬉戏游玩,充满了节日的气氛。

在这个节日里,人们不仅享受美味的食物,还常常进行赏月活动。大家聚在一起,边吃月饼,边观赏明亮的月亮。很多人会借此机会吟诵古代的诗词,以表达对家人团聚、对美好生活的向往。如唐代诗人杜甫在《月夜忆舍弟》中写道:“戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。”这不仅是对故乡的怀念,也是对亲人团圆的渴望。

除此之外,中秋节还有一些地方性的民俗活动。例如,闽南地区会举行“中秋拜月”,人们通过点燃香烛、供奉月亮,祈求家人健康与平安。而在广东一带,则有放河灯的传统,寓意着对故人或亲人的思念。

现代生活中的中秋节

随着时代的发展,中秋节不仅仅是一个传统的节日,也逐渐融入了现代社会的生活方式。现代都市中,人们因为工作或学习的原因常常无法回家与亲人团聚,但这并不妨碍大家对节日的重视。如今,越来越多的家庭会通过视频通话,跨越千山万水,分享月圆时的温馨与祝福。

此外,现代人对于月饼的制作也进行了创新,除了传统的口味,许多年轻人更喜欢创新口味的月饼,如巧克力月饼、冰淇淋月饼等,这些新颖的口感迎合了年轻人多样化的需求。

尽管形式有所变化,但中秋节所代表的家人团聚的意义始终没有改变。在这个节日里,现代人依然会通过各种方式,保持着与亲人的联系,不让这份情感的纽带因为距离而减弱。

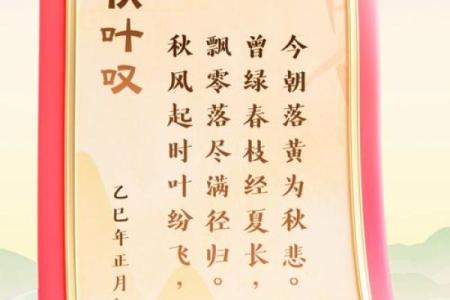

诗意中的中秋

每逢中秋,月亮的美丽总是让人心生共鸣。古人通过诗词表达了他们对月亮的深情与对家乡的思念。如苏轼的《水调歌头·明月几时有》写道:“明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。”这句诗通过对月亮的询问,抒发了作者对家乡的思念与对团圆的渴望。

另有李白的《静夜思》:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”每逢此时,月亮总能激发出游子心中的乡愁,提醒他们无论身在何处,心中总有一个家。

中秋节是一个充满诗意的节日,它承载了人们对美好生活的向往,也让我们在享受团圆时感受到那份从古至今未曾改变的情感。无论岁月如何变迁,这份对月亮的爱与对家庭的珍视,始终萦绕在人们的心间。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气