道教小年:祭灶辞旧,养生祈祥和

小年是中国传统节日之一,通常被认为是春节的前奏。这一天,家家户户忙碌着进行祭灶、打扫卫生等活动,祈求一年的安康与顺利。小年有着悠久的历史,它不仅是民俗文化的一部分,更承载着深厚的文化内涵和家庭团圆的精神。今天,我们将探讨小年的由来、习俗及其在现代生活中的意义。

节气由来与物候特征

小年是农历腊月二十三或二十四日,距离春节还有十多天。按照古人的农历安排,小年是一年中的“过渡日”,意味着寒冷的冬季即将过去,春天的脚步愈加临近。从气候上看,这一时期的气温普遍较低,但白昼时间开始变长,给人带来春天的希望。

根据《月令七十二候集解》记载,腊月二十三前后正值冬至过后,阳气逐渐回升,万物也开始复苏。因此,小年标志着一年冬季的结束,也是人们为迎接新的一年做准备的时刻。

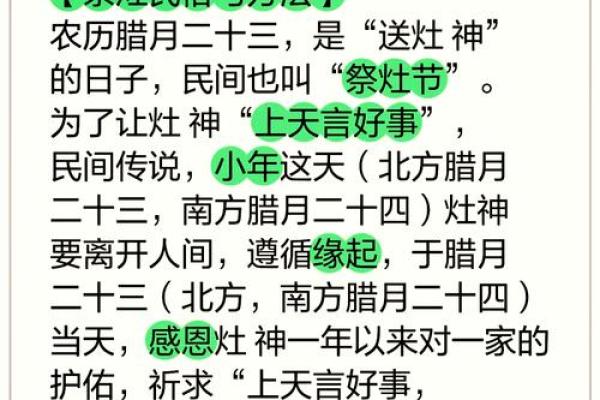

祭灶习俗与饮食文化

在小年这一天,祭灶是最重要的传统活动之一。古人相信,灶神是家庭的守护神,负责保佑家人平安、和谐。人们会在这一天为灶神供奉糖果、酒水、食品等,以示感恩,并祈求灶神升天向玉皇大帝报告,保佑全家在新的一年中事事顺利。

除了祭灶,家家户户还会进行大扫除,象征“除旧迎新”,清扫一年的污秽与不顺。这不仅是清洁家居,也是净化心灵的过程。扫除时,人们通常会注意避开一些禁忌,如扫到房门口时不扫脚下,避免将好运扫出门外。

在饮食方面,小年也是品味传统美食的好时机。南方人喜欢制作汤圆,寓意团团圆圆,家人相聚;北方人则常常制作饺子,象征着幸福与财富。通过这些食品,家庭成员之间的联系和亲情得以加深。

民间禁忌与生活智慧

在传统文化中,小年也伴随着一系列的禁忌与生活智慧。例如,祭灶时要注意时间的选择,通常是在傍晚时分,尽量避免夜间进行。另外,扫除时避免扫到角落,以免将好运扫走。小年期间,民间还会有一些特定的禁忌,如不宜洗头洗澡,避免触犯运势。

这些禁忌看似简单,但在节日的氛围中,它们帮助人们更好地融入到传统文化的精神中。通过这些行为,大家共同维护着一个充满吉祥、健康的环境,迎接即将到来的春天。

现代生活中的小年

尽管如今的生活节奏加快,许多传统习俗似乎逐渐淡化,但小年作为春节的前奏,仍然在许多家庭中发挥着重要作用。如今,许多家庭会选择通过线上平台购买节庆用品,或者通过家庭聚会的方式进行祭灶、扫除等活动。尽管形式不同,节日的核心精神依旧未变——祈求家庭幸福安康。

随着现代社会的发展,小年也融入了更多的现代元素。现代家庭越来越重视家庭团聚,节日的气氛不仅仅体现在物质上的准备,更体现在精神上的交流与传承。在快节奏的生活中,春节前的这一天,反而成为了人们放慢脚步、回归家庭的契机。

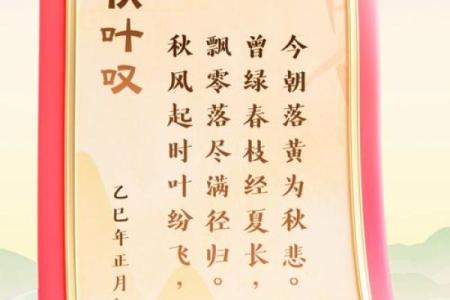

诗词里的小年气息

小年不仅是家家户户的传统活动,更是文人笔下的灵感源泉。在中国古代的诗词中,我们可以找到不少关于小年的描写与寓意:

“腊月二十四,家家门前扫。” —— 这句话描绘了人们在小年这一天扫除旧年的尘埃,迎接新春的清新气息。

“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。” —— 这句出自王安石的《元日》,体现了新春伊始,家家户户焕然一新的场景。

“小寒大寒,冻成一团;腊月二十三,祭灶保安宁。” —— 这句话也道出了小年这一节日与祭灶的紧密联系。

“小年到,家家忙,团圆饭,吃到响。” —— 这句民间歌谣则将节日的热闹气氛展现得淋漓尽致。

通过这些诗句,我们不仅能感受到节日的氛围,更能领略到小年带给人们心灵的慰藉与力量。

小年,这个传统节日,不仅仅是一个简单的仪式,更承载着丰厚的文化底蕴与人们对未来美好生活的向往。在现代社会中,我们仍然可以从这些传统习俗中汲取力量,将其融入到日常生活中,为自己和家人带来一份温暖与平安。

起名大全

最近更新

- 命理格数到底有何玄机,能否真正影响你的未来?

- 2025年农历冬月初九领证行吗? 领证结婚是否是好日子?

- 妃字五行属什么?女孩名字中妃字的寓意延伸

- 女孩取名字带文字:五行属性与寓意的双重吉祥标准

- 2025年12月13日订婚日子有没有选对? 今日订婚有问题吗?

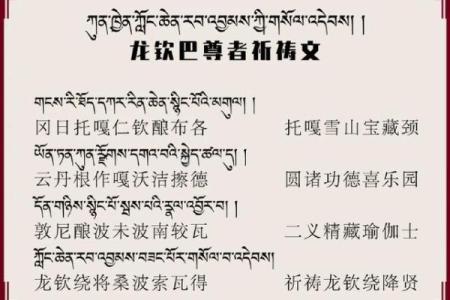

- 莫门节:祭祀祖先,传承藏族历史文化

- 如何改变命运?揭开八字命理中的误区与颠覆性真相

- 金字女孩取名:属性属火的光明寓意与能量象征

- 2025年12月04日安门是否大吉? 今天安门怎么样?

- 2025年农历冬月十一能否作为结婚黄道吉日? 今天办婚礼合不合适?

- 2025年12月23日是否适宜开业? 开业吉日指南

- 八字命理中的暗藏玄机:你忽视的命运真相

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气