十一日:家庭团聚,探讨中秋节的习俗与意义

中秋节的传统与现代意义

中秋节,是中国传统的节日之一,每年农历八月十五日,恰逢秋季的中期,意味着季节的更替与收获的时刻。作为团圆的象征,这一天承载着中国人深厚的文化情感和家庭观念。无论是古时的祭月活动,还是如今的家庭聚会,中秋节始终如一地贯穿着对团圆和家人之间深情厚谊的向往。

节气由来与物候特征

中秋节的设立,源自中国农历的节气体系。古时,农民根据月亮的圆缺来指导耕种和收获,秋季是丰收的季节,而农历八月十五日正好是秋天的中期。这个时节,天气渐凉,月亮圆满,寓意着“月圆人团圆”。因此,中秋节不仅是对季节变换的庆祝,更是古人通过月亮这一自然现象对天地的感恩表达。

在自然界,秋天是一个多事之秋。白露过后,气温逐渐下降,田野间的庄稼也开始进入成熟阶段。特别是在北方,清晨的露水、傍晚的凉风,这些都是秋天的标志。而南方的中秋节,更加与海上潮汐紧密相连,常常与渔民的收成和气候变换息息相关。秋风送爽,月光如水,是最能体现秋季物候的景象。

民间活动:饮食与习俗

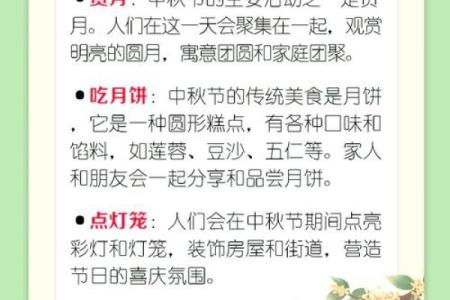

中秋节的民间活动多种多样,其中最具代表性的便是赏月与吃月饼。月饼作为中秋节的传统食品,它的圆形象征着团圆与完美,寓意着家庭成员的心心相印。在古代,月饼里还可能藏有谜语或祝福,成为了一种富有文化意义的食物。在现代社会,月饼的种类和口味越来越多元化,但它依然是节日气氛的一个重要标志。

此外,赏月是中秋节的另一项传统活动。无论是城市的高楼大厦,还是乡村的开阔田野,大家都会在晚上欣赏明亮的圆月。诗人苏轼在《水调歌头·明月几时有》中写道:“明月几时有,把酒问青天。”这一句便表达了他在寂寞夜晚对亲人的思念,月亮成为了人与人之间的寄托和纽带。

在一些地方,还有着“拜月”的习俗。人们会在月光下供奉一些应季的水果和食品,祈求丰收与家人平安。尤其是儿童,他们在这一天会参加“玩月亮”的活动,孩子们的笑声成为了节日温暖的背景音。

农事与禁忌

在农业社会,秋季是农忙的季节,许多地区的中秋节依旧保持着与农事相关的习俗。例如,在部分农村地区,农民们会在这一天举行感恩祭祀活动,感谢上天的赐福与丰收,祈求来年继续顺利。这些活动与节令的变化密切相关,既有对自然的敬畏,也有对未来的期盼。

另一方面,中秋节也有一些禁忌。在过去,许多地方有在中秋节当天禁止做大规模的农事活动,因为这被认为是不吉利的。此时,适宜进行的更多是休养生息,享受团圆和宁静的时刻。此外,古人认为“月圆”之夜不可与人发生争执,忌讳有冲突或不和。节日的氛围,要求人们抛开纷扰,享受与家人和谐的时光。

现代生活中的中秋节

随着时代的变迁,中秋节逐渐超越了农事与传统习俗的范围,成为了现代人关注家庭、亲情的时刻。在现代社会,很多人因为工作或生活的原因,无法回到家乡与家人团聚,但这并不妨碍节日的庆祝。人们通过视频通话、邮寄月饼等方式,依旧能够感受到节日的氛围和家的温暖。

在都市的快节奏生活中,中秋节也成为了人们放慢脚步,享受生活的契机。许多家庭选择在这一晚共同聚餐,分享月饼、品茶,或是举办小型聚会,表达对亲人和朋友的感激与祝福。现代的中秋节,尽管形式变了,但团圆与亲情的核心意义依旧未变。

在现代诗人余光中的《乡愁》中写道:“小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头。”虽然这句诗没有直接提到中秋节,但它深刻描绘了人们在节日里对家的思念和对亲情的渴望。中秋节不仅仅是一个节令,它承载了千百年来中华文化的深情厚意,跨越时空,依然是每个人心中难忘的温暖。

无论是月圆人团圆的古老寓意,还是现代人借节日联系感情的方式,中秋节始终是与亲情、团圆紧密相连的。月亮照耀下的家庭聚会,永远是这个节日最温馨的画面。

起名大全

最近更新

- 情人节:爱与浪漫,细品幸福滋味

- 今天适合衣服购买吗 2025年8月9日这天衣服购买黄历吉日吗

- 2025年8月9日几点讨债维权最合适 讨债维权几点是吉时

- 今日是墓碑竖立吉日吗 2025年8月9日墓碑竖立合适吗

- 2025年8月9日几时灶神祭祀最好 灶神祭祀几点是吉时

- 今日是入住新房吉日吗 2025年8月9日当天可不可以入住新房

- 2025年8月9日几点购买车辆吉利 购买车辆几点是吉时

- 迷失在八字的误区里?神通命理揭秘如何重新书写命运

- 今天适合确定婚约吗 2025年8月9日确定婚约好不好

- 2025年8月9日几点适合出货销售 出货销售吉时查询

- 今日是刷墙吉日吗 2025年8月9日刷墙好吗

- 2025年8月9日几点适合外出旅游 外出旅游几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气