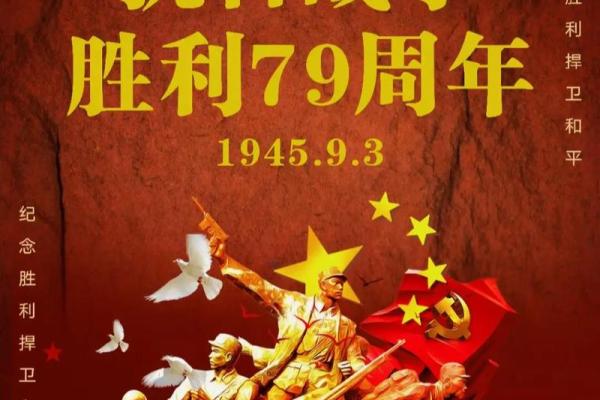

胜利日:纪念胜利,传承抗战文化

胜利日的历史与传承

胜利日,作为纪念抗战胜利的重要节日,不仅是对历史的回望,更是对我们民族精神的致敬。每年5月的这一天,铭记着我们曾经的付出与牺牲,同时也让我们在现代生活中深刻思考历史的意义与影响。

节日的由来与意义

胜利日的起源,源于1945年5月8日,二战中的盟军宣布战胜德国,抗日战争的胜利也在同年随着日本的投降而最终取得。而在中国,胜利日的纪念日则更具特殊意义,它不仅象征着对曾经英勇战斗的先烈的致敬,也彰显了我们对和平的珍视和对国家未来的期待。

物候特征与节令的联系

每年的5月,春天的气息已渐渐消退,夏季悄然来临。此时,万物复苏,生机勃勃。对中国传统农历而言,5月正值“立夏”时节,气温逐渐升高,万物旺盛成长。农田里,农民忙碌在田间地头,播种着希望和未来。人们此时的活动以农事为主,也有着祈愿丰收的习俗。

在这个节气中,阳光明媚,气候温暖,空气中弥漫着泥土和青草的香气。胜利日正好与这个季节的生机和希望相呼应,让人们不仅回忆过去的辉煌,还展望未来的美好。

民间活动与饮食习俗

在传统文化中,5月的节令常常伴随着丰富的民间活动与饮食习惯。在胜利日这一天,许多地方会举行纪念活动,以各种形式表达对抗战胜利的庆祝与敬意。家庭聚会,青少年学生通过演讲、朗诵等方式表达对英雄的敬仰。此外,也会有纪念游行,尤其是在一些历史较为重要的城市,胜利日的活动往往形式丰富,气氛庄重。

在饮食方面,虽然胜利日的传统饮食习惯并没有固定的形式,但在一些地方,家庭会准备象征着团结与富饶的传统美食,如粽子、面条、红烧肉等,寓意着家庭的团圆与平安。在一些抗战纪念活动中,也会有志愿者或老兵分享战时的记忆,让后人更加珍惜今天来之不易的和平。

现代生活与节日的联系

在现代社会,胜利日已经成为了一个重要的文化符号,不仅仅局限于对历史的怀念,更融入到社会的各个角落。今天的胜利日,象征着民族的自强与团结,提醒我们铭记历史,展望未来。许多城市会举行大型的庆祝活动,结合现代科技手段,将这一天的纪念活动传递给更多的年轻人,确保历史的记忆能够代代相传。

现代人在胜利日的纪念中,更加注重反思历史与现实的联系。作为年轻一代,我们不仅要了解抗战的历史,更要承担起今天社会责任和和平的守护工作。战士们的抗争精神依然影响着我们,让我们在平凡的工作和生活中,注重集体主义和国家荣誉感的培养。

古诗词中的胜利与和平

在诗词中,胜利与和平一直是重要的主题。李白曾言:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”这句话表达了历史的长河中英雄人物的伟大与不朽,也折射出民族在苦难中的崛起与强大。

又如唐代王之涣的《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”表达了人们对未来的美好展望,正如我们今天对胜利日的纪念,不仅回顾过去,更追求更远大的未来。

苏轼的《定风波》中也提到:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。”这句诗传达了在面对困境时应保持内心的坚定与平和,正如抗战胜利后我们应保持的心态,珍惜和平,脚踏实地走向未来。

当我们回望历史,纪念抗战胜利,不仅是缅怀过去的英勇与牺牲,更是对和平的深刻认识。和平的生活来之不易,我们要更加珍惜现在的美好生活,不忘历史,更加团结奋进。

起名大全

最近更新

- 2025年8月9日几点适合升迁宴 升迁宴吉日吉时查询

- 2025年农历六月十九搬家日子合黄道没? 今日乔迁新房好吗

- 今天适合邮轮旅行吗 2025年8月9日邮轮旅行是不是好日子

- 2025年8月9日建造房屋在几点最合适 建造房屋的吉时是几点

- 今天适合接受封赏吗 2025年8月9日是不是接受封赏的好日子

- 2025年8月9日制造车辆在几点最合适 制造车辆的吉时是几点几分

- 今天适合浇筑水泥地吗 2025年8月9日浇筑水泥地当天黄历吉日吗

- 圣诞节:温暖家庭团聚,传递爱的文化

- 2025年8月9日报更打更在几点最合适 报更打更的吉时是几点

- 今日是举办升学宴吉日吗 2025年8月9日这天举办升学宴有没有讲究

- 2025年8月9日几点男方提亲最合适 男方提亲几点是吉时

- 今天适合驾船出海吗 2025年8月9日驾船出海有没有讲究

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气