端午节:龙舟竞渡,品味粽香文化

端午节,作为中国传统节日之一,已成为全球华人文化中极具代表性的节庆之一。它不仅仅是一种纪念,也是对祖先的敬仰,是中国文化的传承与延续。

端午节的由来

端午节的起源有着悠久的历史,最广为人知的是为纪念屈原。屈原,楚国的伟大诗人,因直言敢谏而遭遇了国君的流放。在他自沉汨罗江之前,民众为了保护他不被水中的鱼虾伤害,纷纷投入江中投粽子,企图让鱼虾食粽而不伤害屈原的身体。自此,端午节的传统便开始流传下来。除了纪念屈原,还有一部分学者认为端午节源自古老的驱邪习俗,与夏季的气候变化也有着密切关系。无论如何,端午节的习俗和文化都逐渐形成,并在各地流传。

物候特征与节气

端午节通常落在农历五月初五,而这一时节正值“夏至”前后。夏季的到来,天气开始炎热,农作物进入生长旺盛的阶段。此时正是草木繁盛、百花争艳的季节,也正是气温剧烈波动、湿气沉重的时节。古人认为,这个时候疾病易发,尤其是毒虫、疫病的传播较为迅速。因此,端午节的许多习俗与驱邪避疫、保健养生有着密切的关系。

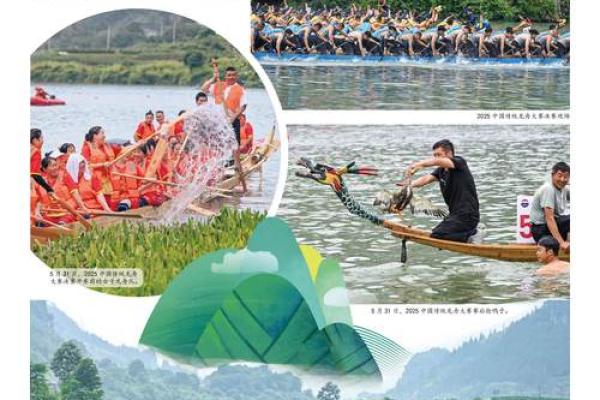

民间活动:龙舟竞渡与粽香文化

端午节最具代表性的民间活动之一便是“龙舟竞渡”。这项活动源于古代民间祭祀的风俗,传说屈原投江后,百姓划舟争先恐后前去营救,但终未能成功。为了不让屈原的遗体被水中的鱼虾吞噬,人们开始用划船的方式,代表着他们的忠诚与坚贞。如今,龙舟竞渡已发展成为一项国际性水上赛事,吸引着成千上万的游客与参赛者参与其中。

而端午节的另一大特色便是粽子。粽子作为端午节必不可少的食品,不仅仅是美味的象征,它承载着丰富的文化内涵。粽子最初的形态并不单纯为食物,而是为防止恶灵侵犯人们的健康,因而使用竹叶包裹米粒以驱邪。现如今,粽子已经演变成了端午节的传统美食,不论是咸粽、甜粽,还是素粽,都蕴含着浓厚的节日氛围。

现代生活中的端午节

虽然端午节的庆祝方式和习俗有所变化,但这一传统节日依旧在现代社会中占据重要地位。随着社会的进步,现代人不仅仅在传统的活动中找寻节日的意义,还将端午节与家庭团聚、亲情联系紧密相连。人们通过聚餐、赠送粽子等方式,表达对亲朋好友的祝福与关心。而随着人们生活水平的提升,各种创新口味的粽子不断涌现,使得这一传统美食焕发了新的活力。随着龙舟赛事的普及,端午节已不仅仅局限于国内庆祝,越来越多的国家也开始参与其中,展示中国文化的独特魅力。

诗词中的端午情

端午节作为重要的传统节日,也常常出现在古代诗词中。无论是屈原的《离骚》还是唐代诗人杨炯的《临江仙·滚滚长江东逝水》,都在不同程度上反映了端午节在古代人民心中的位置。

屈原在《离骚》中写道:“既替余以蕙纕兮, 又申之以揽茞。”这一句中的“蕙纕”便是指端午节用来包粽子的竹叶,显示了古人对节令的重视。

唐代杨炯的《临江仙·滚滚长江东逝水》中写道:“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。”虽说这首诗并非专门写端午,但其中蕴含的英雄气概,与端午节的节日氛围是契合的。通过这类诗句,我们可以感受到,端午节不仅是文化的传承,更是民族精神的延续。

端午节的文化传承与现代价值

端午节不仅仅是一个传统节日,更是中华文化的重要组成部分。随着全球化的进程,越来越多的人开始了解和尊重这一文化传统。在现代社会,端午节已经成为了家庭团聚、文化传承、民间信仰与休闲娱乐的综合体,它代表着中国文化的独特魅力与悠久历史。通过节庆活动,人们不仅在品味粽香和观赏龙舟赛的过程中找到了传统的乐趣,也从中汲取到了深厚的文化养分。

从古代的祭祀仪式,到现代的休闲娱乐,端午节所传递的文化价值和民俗内涵,在当今社会仍然有着深远的意义。无论是家人之间的相聚,还是各地人们对传统习俗的继承,端午节都为我们提供了一个感知历史、传承文化的机会。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气