春节:团圆饭与习俗,传承家国情怀

每年农历腊月二十九日或三十日,家家户户的厨房里都会弥漫着一股特别的香气,这就是春节的团圆饭。团圆饭不仅仅是一次普通的家庭聚餐,它承载了深厚的家国情怀,是中华民族代代相传的传统。无论身处何地,春节的团圆饭让每个人心中都升腾起对家人的思念与对故土的热爱。

节气的由来与物候特征

春节,作为中国农历新年的开始,具有悠久的历史与深厚的文化底蕴。春节的日期并不固定,它是依据农历正月初一来确定的。而农历的起源与中国的二十四节气密切相关,春节通常落在“大寒”之后。“大寒”是冬季最冷的时节,也是自然界万物沉寂的时刻。然而,正是这段时间的沉寂孕育了新的生命,象征着“春回大地”。农历的节气历法不仅指导了农业生产,还深刻影响了民间的风俗和生活方式。

随着季节的更替,物候特征也悄然变化。立春之后,万物复苏,气温渐升。这一切的变化在春节期间悄然显现:大街小巷的年味愈加浓烈,家家户户挂起了红灯笼,贴上了春联,处处洋溢着喜庆的气氛。

团圆饭:饮食习俗与家国情怀

春节的团圆饭,不仅是亲情的象征,更是传统文化的一部分。每年此时,家人们围坐一桌,分享丰盛的饭菜,品尝着象征着好运与幸福的年菜。年夜饭的菜肴丰富多样,每一道菜肴都寓意着不同的祝福。例如,鱼象征着“年年有余”,饺子象征着财富和好运,而汤圆则是团圆的象征。春节期间,北方人通常吃饺子,南方人则常吃汤圆,这两者都是团圆的象征,代表着人们对美好生活的向往。

春节的饮食不仅仅关乎口腹之欲,更承载着文化的传递。不同地方的年夜饭菜肴各具特色,但其中的“团圆”主题始终未曾改变。无论是江南的年糕,还是北方的炖菜,每一道菜肴都寄托着人们对来年生活的美好祝愿。

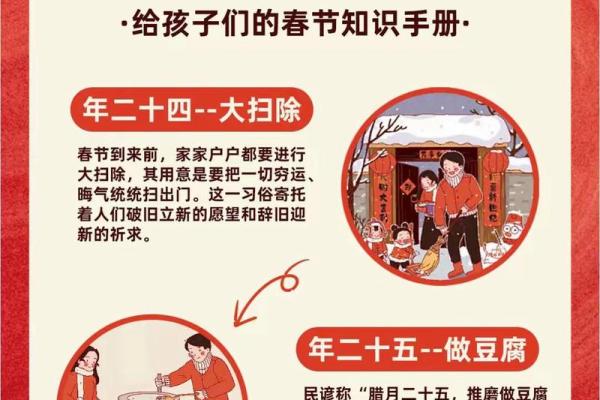

民间活动:禁忌与庆祝

春节的民间活动丰富多彩,其中最具代表性的便是守岁、放鞭炮、贴春联等。春节前夕,人们会举行守岁的活动,意味着辞旧迎新,期待来年的吉祥如意。而放鞭炮则象征着驱赶邪祟、迎接新春的到来。春联的张贴,也是春节重要的习俗之一,通常人们会在门框上贴上红色的春联,寓意着迎接好运和驱逐不祥。

除了这些传统的庆祝活动,春节期间的禁忌也是民间习俗的重要部分。例如,春节期间忌言不吉利的词语,如“死”、“破”等,因为这些词汇会带来不好的运气。家家户户都会特别注重言辞,希望能借此避开不幸,迎接新一年的平安与富贵。

现代生活中的春节

在现代社会,春节的庆祝方式发生了许多变化,但团圆饭依然是最重要的环节。无论科技如何进步,现代生活如何便捷,春节团圆饭的意义始终未变,它象征着人们对亲情的珍视,对传统文化的坚守。

现代人已经不再局限于传统的家庭聚餐,越来越多的人选择出国旅行或与亲朋好友相聚在不同的地方,但不管身处何地,春节的团圆饭总能通过视频通话或外卖的方式实现。而且,现在很多家庭也会选择在餐馆或酒店聚餐,既省时又能享受美食,但这一变化并不妨碍春节团圆的核心意义。

即便如此,许多地方依然保留着传统的年夜饭习俗,传递着家国情怀。这种情怀不仅仅是与家人团聚,更是对文化根脉的传承与弘扬。

诗词中的春节

春节,不仅仅在民间活动中被弘扬,它也早已渗透到中国古代的诗词中。唐代诗人王安石的《元日》写道:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”这句诗生动描绘了春节的气氛,鞭炮声、春风暖阳和屠苏酒的香气让人感受到浓厚的节日气息。

宋代陆游在《除夜》中写道:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。”这些诗句描绘了春节除夕夜的温馨与宁静,也反映出春节期间家人团聚的美好场景。

再如,宋代苏轼的《守岁》:“一夜连双岁,五更分两年。”这首诗描写了除夕夜守岁之情,传达了岁月的交替与人们对新年的期许。

在春节的团圆饭上,我们不仅吃着美味的佳肴,也在这些诗词中感受到传统文化的博大精深,感受到岁月的流转和家国情怀的传承。

春节,作为中国最重要的传统节日之一,凝聚了无数家庭的温情与文化的底蕴。在这个特别的时刻,无论身在何方,团圆饭与春节的习俗总能让每个人感受到家的温暖,感受到民族文化的深远魅力。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气