清明节日期计算:精准掌握清明节日期,告别误差

清明节的由来与节气特征

清明节是中国传统的二十四节气之一,每年公历的4月4日或5日左右。清明节气的名字源于天气的清澈明朗与万物复苏的特点,是春季的最后一个节气。此时,气温逐渐升高,雨水充沛,适合农作物的生长。清明节不仅是春季的重要节气,还象征着大自然进入生长旺季,万物皆得以欣欣向荣。

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这句唐代诗人杜牧的诗句精准地描绘了清明节的气候特征。每年的清明节,细雨如丝,增添了一份伤感与追思的气氛。随着时节的变迁,清明也逐渐成为祭祖扫墓、缅怀故人的时刻。

清明节的传统习俗与民间活动

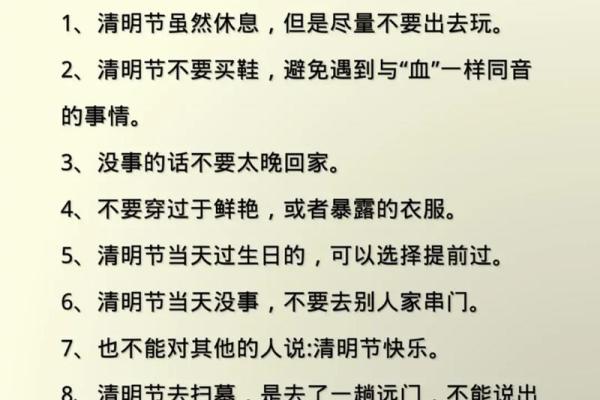

清明节有着悠久的历史和丰富的文化内涵。祭祖扫墓是这个节日最重要的活动之一。在这一天,人们会前往祖先的墓地,修整墓碑,扫除杂草,并献上食物、香火等物品,以表达对祖先的敬仰与怀念。这个习俗反映了中华文化中“孝道”的传统,也体现了对家族历史和亲情的重视。

除了扫墓,清明节还有许多地方性的民间活动。例如,在一些地方,人们会放风筝,寓意放走灾祸、驱邪避灾。而在一些江南地区,清明节还是祭祀春耕的时刻,农民们会举行祭田仪式,祈求一年的丰收。

此外,清明节期间,饮食习惯也有其特色。清明果、青团等食品在这个节令尤为受欢迎,清明果以艾草为主要原料,口感清新,象征着春天的生机与希望。而青团,则是用艾草汁和糯米粉制作而成,既有绿色的外观,又具有浓郁的草香味。

清明节的现代生活关联

虽然清明节的传统活动历经千年,随着社会的发展,现代人对清明节的庆祝方式也发生了变化。随着城市化进程的加快,许多人选择在线祭扫,通过互联网平台进行虚拟祭祀,这使得清明节的祭祀形式更加多样化,也方便了那些无法回乡的人。

然而,清明节所承载的文化意义并未因此减少。它依然是人们悼念亲人、追思历史的时刻,也提醒着我们珍惜当下,关爱家人。

在现代社会,清明节不仅是亲情和家族的纽带,也渐渐被赋予了环保的意义。很多地方提倡绿色扫墓,提倡不烧纸钱、不使用塑料制品,减少对环境的污染,倡导一种绿色、环保的祭祀方式。

清明节与诗词的联系

清明节自古便是诗人们吟咏的题材,许多脍炙人口的诗句与节令息息相关。唐代诗人杜牧的“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”便传颂千古,展现了清明时节独有的哀愁与宁静。而宋代陆游在《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》中写道:“无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。”虽不专指清明,但同样表现了人在节令转换时内心的孤独与思索。

清明节也是“踏青”时节,唐代白居易的《赋得古原草送别》中写道:“离离原上草,一岁一枯荣。”描写了大自然的循环,表达了对生命的感慨。

“春风又绿江南水,几度夕阳红。”这是宋代王安石的《泊船瓜洲》中的名句,表达了春天的气息与清明时节的勃勃生机。

清明节,正是一个既带有淡淡哀伤,又充满生机的节令。诗人们通过词句将这一节气的气氛与情感寄托其中,至今仍能引发我们对自然的深深共鸣。

在现代社会,清明节作为一种传统节日,不仅保持了传统的文化魅力,也与时俱进,融入了新的环保理念和现代科技,为人们提供了多种方式来缅怀故人、纪念历史。这种兼容并蓄的节日文化,使清明节更加丰富与有意义,成为我们与先人对话的桥梁,也让我们更加珍惜眼前的生活。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气