元旦:辞旧迎新,感受传统节日文化魅力

元旦节气的由来与历史渊源

元旦,作为中国传统的重要节日之一,有着悠久的历史和丰富的文化内涵。它的起源可以追溯到中国古代的岁首节庆,这一节日标志着一年之始,传统上是迎接新的一年的开始。在古代,元旦通常是农历新年的第一天,而随着现代社会的演变,元旦已经成为了公历新年的象征。

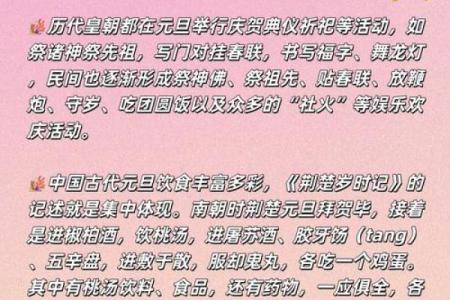

在古代,元旦不仅是一个庆祝的时刻,也是农事活动的起点。中国的农历年从腊月开始,元旦节气时节,象征着岁月的交替与循环。历代的帝王会在这一天举行盛大的祭天仪式,以祈求来年风调雨顺、五谷丰登。因此,元旦在古人心目中是具有深远意义的日子,是对未来的祈愿与期望。

元旦节气的物候特征与自然景象

元旦节气所在的时节,正值冬季的最深处。寒气逼人,北风凛冽,大地沉寂。然而,冬季虽冷,生命的气息并没有完全消失。此时,万物进入休眠期,树木失去绿意,大地一片苍茫。根据《黄帝内经》中的说法,“冬藏”,意味着冬天是一个收藏与积蓄能量的时刻。

不过,尽管寒冷,万象更新的气息也逐渐显现。在元旦之后,春天的脚步不远了,逐渐从寒冷的冬天走向温暖的春季。正如诗人杜甫在《冬夜即事》中所写:“天寒地冻风霜严,万物皆藏未见天。”这不仅是对寒冷季节的写照,也是对大自然规律的深刻理解。

民间活动:饮食、农事与禁忌

元旦节气的民间活动非常丰富,特别是在传统节庆中,饮食和农事习俗占据着重要地位。每年元旦,家家户户会准备丰盛的年菜,象征着对来年丰收与幸福的期望。元旦的饮食习惯,注重食物的象征意义,如饺子代表着团圆和财富,汤圆象征着团圆和幸福。

在古代,元旦节气时,农民也会忙碌地准备春耕,借此机会祈求来年农田丰收,五谷丰登。尤其是北方地区,农事活动非常重要,大家会在元旦节气期间集中精力准备耕种的工具,修整农田,为春耕做准备。

元旦节气的禁忌也有很多。古人认为,在元旦这一天,不宜做一些不吉利的事情,比如搬家、丧事等,这些行为被认为会影响新的一年的运势。此外,元旦节期间也要避免大声喧哗,以免破坏新年的祥和氛围。

现代生活中的元旦:节日文化的延续与变迁

随着社会的发展,元旦逐渐由一个农事相关的节日转变为一个文化庆典。特别是在现代社会中,元旦不仅是庆祝新年的时刻,也是人们放松休息、团聚欢庆的时光。在城市中,人们通常会通过烟花、灯光秀等方式来庆祝这一节日,热闹非凡,表现出一种对新一年的美好期待。

随着经济发展和现代化进程的推进,元旦的庆祝形式逐渐融入了更多的现代元素。例如,在一些地方,元旦成为了促销活动的高峰期,各种购物、旅游、娱乐活动如火如荼。对于年轻人来说,元旦更是与朋友聚会、跨年倒计时等活动紧密相关。

然而,尽管现代生活节奏快,元旦的传统文化仍然在许多人心中占有重要地位。很多家庭依然保持着迎接新年的传统习俗,如大扫除、贴春联、吃团圆饭等,传递着对新一年的期许和祝福。

如同辛弃疾在《青玉案·元夕》一词中所写:“东风夜放花千树,更吹落,星如雨。”这句诗勾画出了元旦时节的美丽景象,象征着新一年的美好与希望。

诗词中的元旦节气

元旦节气不仅在民间文化中占据重要地位,在诗词中也有着许多精彩的描绘。唐代诗人王安石在《元日》中写道:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”这首诗通过对元旦节气的描绘,表达了人们在新年伊始的喜悦与希望。

此外,宋代陆游在《夜泊水村》一诗中也提到:“无可奈何花落去,似曾相识燕归来。”虽然这首诗并非专门写元旦,但通过诗中的“燕归来”,可以联想到元旦节气时自然界的生命循环与新春的到来。

元旦的文化魅力不仅体现在节庆的热闹氛围中,也体现在人们对美好生活的追求与期许中。正如诗人李白在《早发白帝城》中所说:“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。”元旦不仅是辞旧迎新的时刻,也象征着新一年的启航与希望。

起名大全

最近更新

- 九月拜观音求子是不是黄道吉日 2025年9月拜观音求子吉利日期

- 2025年07月25日搬家是否是黄道吉日 今日乔迁新房好吗

- 2025年08月11日结婚能算好日子吗? 办婚礼吉日宜忌

- 侗族大歌节:歌声悠扬,感受侗族音乐魅力

- 拜土地公吉日2025年9月最佳时间 2025年9月拜土地公最旺日子是哪个

- 2025年08月20日提车是否合时宜? 买新车有问题吗?

- 元旦:辞旧迎新,感受传统节日文化魅力

- 2025年08月20日动土合适吗 建筑房屋算好日子?

- 求神拜佛吉日2025年9月最佳时间 2025年9月求神拜佛最旺日子是哪个

- 中秋:月圆人团圆,感受中华传统习俗

- 2025年08月19日动土算不算好日子? 动土修造能算好日子吗

- 2025年农历七月十六是否符合领证吉日? 领证结婚行吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气