冬至:养生保暖,迎接冬季自然变化

冬至是二十四节气中的重要一环,标志着一年中的白昼最短,夜晚最长,冬季的正式到来。这个时节,自然界的变化引发了人们的深刻思考和传统养生观念的形成。冬至不仅在自然环境上有着深刻的影响,也与饮食、农事、生活方式密切相关。让我们一起走进冬至,探讨它的由来、物候特征以及与我们现代生活的联系。

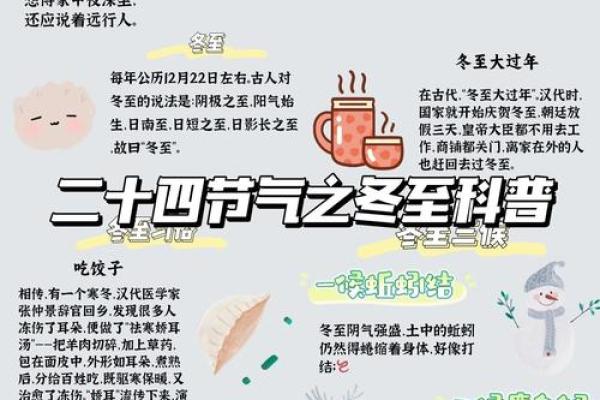

冬至的由来与物候特征

冬至,这个名称来源于古代的天文观测,意指“冬季之中”,是冬天最寒冷、最漫长的一天。此时,太阳直射地球的南回归线,北半球的白昼最短,夜晚最长。随着冬至的到来,寒冷的气息逐渐渗透进大地,植物逐渐进入休眠,动物也开始储备能量,以抵御严寒的季节。

自古以来,冬至被视为“阴极之至,阳气始生”的时刻。正如《周易》所说:“一阴一阳之为道”,冬至过后,阳气开始回升,春天的气息在悄然孕育。这一天,不仅是自然界的转折点,也是人们生活方式的重要指南。

民间习俗与饮食文化

在中国传统文化中,冬至被看作是一个重要的节日,许多地方有着各自独特的庆祝方式。北方的冬至习俗大多与食物紧密相关,其中最具代表性的就是吃饺子。饺子寓意着“交子”,是时光的交替,也是团圆和温暖的象征。南方则有吃汤圆的习惯,象征着团团圆圆、平安幸福。

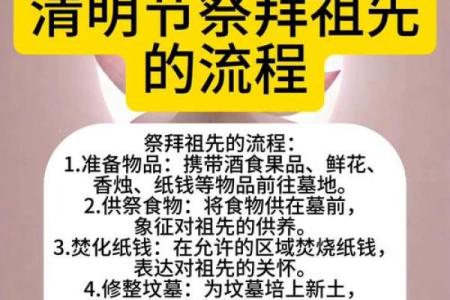

除了食物,冬至时节的祭祖活动也很常见。许多人在这一天祭祀祖先,表示对先人的尊敬与思念,同时也是表达“报恩”的一种方式。

在农业上,冬至时节是农事的一个重要节点。这个时节,田间地头的农民往往开始为明年的春耕做准备。农田的休整和土地的保养是保证来年丰收的关键步骤。冬至过后,温度逐渐回升,土壤开始恢复生机,为来年的种植做好准备。

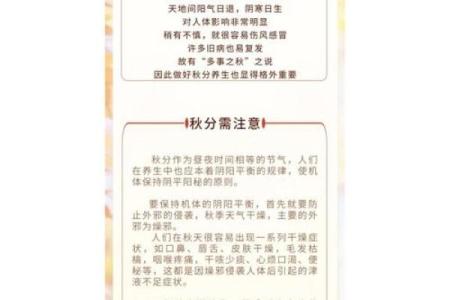

冬至的养生保暖之道

随着冬季的寒冷袭来,人们的生活节奏也有所调整。在冬至时节,养生保暖显得尤为重要。首先,保暖是防止寒冷侵袭的首要任务。根据中医理论,冬季是“藏”的季节,人们要注意“藏阳”,避免寒气入侵体内。穿戴温暖的衣物,保持室内的温度适宜,都是冬季健康的基本保障。

饮食方面,冬至也是进补的好时机。中医提倡“冬令进补”,此时正是滋补身体、增强免疫力的关键时段。食物以温性、滋补的食材为主,如羊肉、鸡肉、栗子、红枣等,能够为身体提供充足的能量。此外,汤类食物也非常适合这个季节,既能温暖身体,又有助于提高免疫力。

在运动方面,冬季的寒冷天气使得户外活动减少,但适量的运动依然不可或缺。可以选择一些室内活动,如太极、瑜伽等,既能舒展身体,又不易受寒。对于有条件的地方,可以选择户外慢跑或散步,借助阳光和新鲜空气,保持身体的活力。

冬至与现代生活的联系

在现代社会,冬至作为传统节气,早已超越了单纯的农事和气候意义,它与人们的日常生活密切相关。首先,随着现代生活节奏的加快,人们对保暖和养生的需求日益增加。许多人开始注重冬季的健康管理,关注饮食的调整、作息的规律、身体的锻炼等。

此外,冬至作为一个节日,也为现代社会提供了更多的社交和文化交流的机会。在这一节气,许多人会与家人、朋友一起聚会,享受美食、分享温暖,传递着浓浓的亲情与友情。这种团圆与关爱的氛围,不仅仅是对传统的继承,更是现代生活中的一种情感寄托。

冬至的诗意

冬至,不仅是自然界的变化,更是人们心灵的寄托。在这一时节,诗人们也曾用他们的笔触描绘这一天的意义。如唐代诗人孟郊在《冬至夜思家》中写道:

“天涯共此时,冬至已临门,寒灯独自看,月照雪纷纷。”

这几句诗,勾画出了冬至时节,人在寒冷中思念亲人的情感。

另一位诗人,陆游在《冬至日》中的诗句:

“冬至梅花早,情暖人心深。”

则表达了冬至来临时,梅花的绽放带来的温暖与希望,预示着寒冬过后春天的到来。

冬至这个节气,不仅是自然界寒冷的开始,也是人们生活中养生、团聚、传承的时刻。它在传统与现代之间架起了一座桥梁,让我们在这个寒冷的季节里,既能感受到自然的变化,也能汲取传统智慧的力量。

-

-

-

欧洲圣雅各日:追溯传统,探寻节日习俗与文化

圣雅各日的由来与历史 圣雅各日(Día de Santiago),又称圣雅各节,是欧洲,尤其是西班牙等地区的传统节日之一,纪念耶稣基督的使徒圣...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年农历十月廿七乔迁能算好日子吗 今日乔迁有问题吗?

- 2025年12月10日结婚有问题吗? 今日办喜事好吗

- 2025年农历十月二十结婚趋吉避凶了吗? 适合办婚礼吗?

- 2025年11月03日是否宜搬家? 今日乔迁新房好吗

- 愫字的五行属性及女孩取名的寓意延伸

- 2025年12月11日提车是黄道吉日吗? 今日买新车适合吗?

- 李姓温柔敦厚的女孩取名,有什么创意思路?

- 2025年农历十月廿六乔迁是否是黄道吉日 乔迁新居算好日子?

- 2025年农历九月十三是否符合搬家吉日? 乔迁新房行吗?

- 骆姓气宇轩昂的男孩名字大全,快来看看

- 解锁命运密码:八字搭配中的暗藏玄机你知道吗

- 元宵:花灯照亮,感受传统自然之美

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气