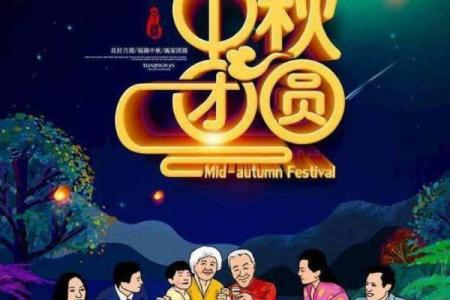

中秋:明月共赏,家国团圆与自然的和谐

节气由来与物候特征

每年农历八月十五日,是我国传统的中秋节。这一节日有着深厚的历史文化背景,源于古代人们对月亮的崇拜和对丰收的庆祝。中秋节的历史可以追溯到唐代,当时人们开始有了月圆之夜的节庆活动,而其形成的节气和节令,早在汉代就有了雏形。

从气候特征来看,八月是秋季的中段,天气逐渐转凉,白昼的时间缩短,夜晚则愈发悠长。秋天是丰收的季节,稻谷、玉米、柿子等各类农作物都已进入成熟期。此时的月亮正处于最圆最明亮的时刻,象征着丰收与团圆。对自然界的观察,也让古人赋予了这一时节特殊的意义:丰盈的月亮、渐凉的天气、成熟的庄稼,万物一同走向和谐与完美。

民间活动:饮食与农事

中秋节作为一个重要的传统节日,包含了丰富的民间活动和风俗。饮食是最具代表性的活动之一,月饼是中秋节的传统食品,形状圆满,寓意团圆。无论是传统的豆沙月饼、莲蓉月饼,还是现代创新的冰皮月饼,月饼的制作与品尝,已成为人们在中秋夜晚团聚的重要仪式。

在一些地区,还有制作和分享“柚子”这一传统习俗。柚子不仅是秋季的时令水果,其金黄色的外皮和饱满的果肉,象征着丰盈和繁荣。此外,秋收的农事活动也是中秋节的特点之一,许多农民在这个时节忙着收割庄稼,迎接着辛勤劳作后的成果。

“海上生明月,天涯共此时。”李白的这句诗,描绘了月亮的明亮与广阔,仿佛在告知我们,不论身处何方,人们都能在中秋时刻,与亲人共享这美好的明月。

禁忌与习俗

中秋节不仅仅是一个团圆的日子,还有一些民间流传下来的禁忌与习俗。例如,传统上认为在中秋夜晚,不宜对着月亮许愿,以免招来厄运。此外,在某些地方,中秋节期间,人们会避开进行大规模的婚礼和其他喜庆活动,认为这个时节的团圆最好是家庭中的亲人,而非他人。

中秋节的这一天,古人还特别注重的是祭月习俗。祭月活动主要是为了表达对月亮的敬仰和祈愿。这一传统习俗已经延续了千年,许多家庭会在家中摆上祭品,敬奉月亮,以期得到月亮的保佑和家庭的安康。

“月到中秋分外明。”这句诗让人感受到的是月亮的特别光辉,也许正是中秋的月亮,让每一个举头望月的瞬间,都充满了思念与期待。

现代生活中的中秋节

在现代社会,随着城市化进程的加快,很多传统习俗在一定程度上发生了变化。然而,中秋节的精神与核心依旧未变。现代人可能不再像古人那样通过祭月祈愿,但家庭团聚、共享月饼、赏月的习惯却依然保留了下来。现代都市中,中秋节已成为一个家庭团圆的日子,亲朋好友聚在一起,分享美食与祝福。月饼已经成为了商业化的商品,除了传统口味外,还有了各式各样的创新口味,不仅满足了口腹之欲,也象征着对传统文化的传承与创新。

此外,现代社会的中秋节也不再仅仅局限于国内。随着全球化的发展,世界各地的华人都会在中秋节这一天通过视频通话等方式,和家人一起度过这一天,体验着“家国团圆”的美好愿望。

“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”唐代诗人王建的这句诗道出了中秋节带来的深深思念,现代人在享受节日的团圆时,也不禁会想起远方的亲人。

“但愿人长久,千里共婵娟。”苏轼的《水调歌头》是中秋节最具代表性的诗句之一,它表达了人们对亲人、对家国的思念与祝福,寄托了美好的愿望和对未来的期盼。

强烈的团圆情感,深厚的文化底蕴,以及和自然和谐的共鸣,正是中秋节的独特魅力所在。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气