中秋:赏月品饼,寄托思乡之情

中秋节是中国传统的节日之一,每年的农历八月十五,正值秋高气爽、月圆之时,是人们团圆和寄托思乡之情的时刻。这个节日的由来深深植根于中华文化中,充满了对家人的思念和对美好生活的向往。

中秋节的由来与节气特点

中秋节的历史可以追溯到唐代,最初与“秋夕”祭月活动有关。古人认为,秋天是丰收的季节,也是向月亮表达感恩之情的时刻。中秋节也因此逐渐成为了一个重要的传统节日。根据天文学的解释,秋天的月亮特别圆、特别亮,象征着圆满与团圆。

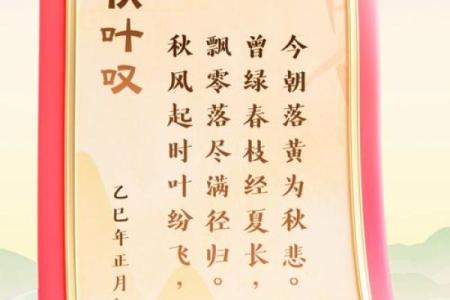

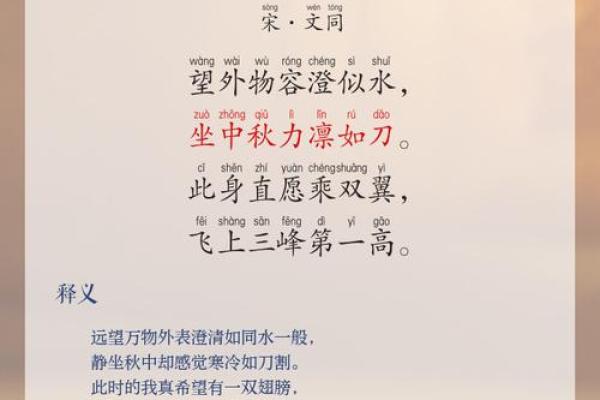

“八月十五夜,凉风习习,明月高悬”。这是唐代诗人杜甫在《月夜忆舍弟》中的诗句,表达了秋月圆时的宁静与清澈。每年这个时候,月亮似乎总是特别圆,象征着天伦之乐,也让思乡之情愈发浓烈。

月亮与思乡之情

中秋节的月亮,不仅仅是大自然的一部分,更是连接着人们思念与团圆的纽带。月亮在古代人们的心中有着独特的地位,无论身处何地,都可以仰望同一轮明月。无论远在他乡,还是身处故乡,看到这轮明月,人们都会产生一种深深的共鸣。月亮,代表着亲情、友情、爱情,也承载着世代相传的情感。

“举头望明月,低头思故乡。”这是唐代诗人李白在《静夜思》中的名句,表达了离家游子的孤独与思乡之情。每当这一天来临,很多人都会不自觉地望着明月,心中充满了对故乡亲人的思念。

民间活动与饮食文化

中秋节最具代表性的活动就是赏月和吃月饼。月饼的形状象征着团圆,馅料丰富,种类繁多,有豆沙、莲蓉、五仁等口味。月饼不仅是一种食物,更是承载着祝福与思念的象征。许多家庭会在中秋夜围坐一起,品尝月饼,分享天伦之乐。

“秋风起,白露降,月圆人团圆。”月饼成为了人们表达祝愿的载体,大家相互赠送月饼,以此寄托对亲友的祝福。在农村地区,很多地方还会举行祭月的仪式,祭拜月亮以祈求来年的丰收和家庭的平安。

此外,很多地方的中秋节还有赏月、放灯笼、猜灯谜等活动,增添了节日的气氛。这些活动不仅仅是娱乐,更是人们与亲朋好友团聚的时刻。

现代生活中的中秋节

随着时代的变迁,中秋节的庆祝方式也在发生变化。现代社会中,许多人即使身在异乡,依然会通过电话、视频、社交媒体等方式与家人保持联系。虽然身处不同的地方,但大家仍然会通过共享中秋月亮来感受到彼此的存在和牵挂。

现代人更注重节日的精神内涵,而不单纯是形式上的庆祝。月饼的制作也变得更加创新和多样化,除了传统的口味,还有冰皮月饼、巧克力月饼等新式口味,满足了不同人群的需求。商场和电商平台也推出了精美的月饼礼盒,成为现代中秋节消费的重要组成部分。

“月是故乡明。”无论时代如何变化,这句古老的诗句依然传递着深沉的情感。中秋节,不仅是一个传统节日,更是承载着文化和情感的桥梁。它让我们在快节奏的生活中停下脚步,去思考、去怀念、去感恩。

通过中秋节的庆祝活动,我们与亲朋的情感更加紧密,不论身处何方,月亮总能让我们感受到温暖的陪伴。

起名大全

最近更新

- 2026年农历冬月三十是否属于乔迁吉日? 今日乔迁入宅好吗

- 2025年农历十月廿七能否作为订婚黄道吉日? 今日定下婚约有问题吗?

- 闵姓男孩睿智深刻的名字,冷门独特的怎么选?

- 清饼明,节感:受踏团青祭圆与祖思,乡感情悟

- 姓舒的灵韵十足的女孩名字,有什么经典推荐?

- 2026年农历冬月廿九乔迁是上上吉时吗? 乔迁新居是否合适宜?

- 2025年农历冬月初五是否为开业好日子? 今天开张怎么样?

- 2025年12月30日是否为领证黄道吉日 登记结婚吉日宜忌查询

- 2025年农历十月初八是否是搬家吉日 今天乔迁新房行不行

- 2025年12月15日能否作为订婚黄道吉日? 定亲有问题吗?

- 俄罗斯母亲节:感恩母爱,传递家庭温情

- 2025年农历十月初七搬家是否是黄道吉日 今日搬家入宅能算好日子吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气