国庆节:举国欢庆,感受文化自信

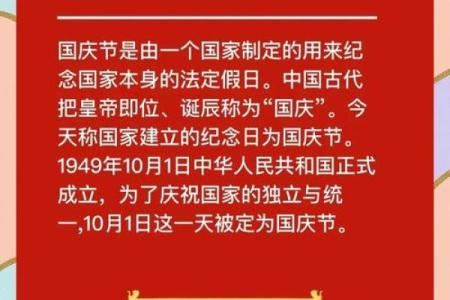

国庆节的由来与文化内涵

国庆节是我国的法定节假日,每年10月1日全国各地都会举行盛大的庆祝活动。这个节日的设立,源自1949年10月1日中华人民共和国的成立,标志着我国进入了崭新的历史时期。自那时起,国庆节成为了每年最重要的节日之一,代表着国家的独立、繁荣与富强。每年的国庆假期,全国各地都充满了欢乐的气氛,街头巷尾洋溢着对祖国的热爱与敬仰。

国庆节不仅仅是庆祝一个历史事件,它更是中华民族团结奋进、追求梦想的象征。尤其是在这一天,人们会通过各种活动,展现对祖国的深情与自豪,感受文化自信的力量。

节气的变化与物候特征

国庆节恰逢秋季,秋高气爽,天高云淡。这是一个气候宜人的季节,适合外出游玩,也为庆祝活动提供了完美的天气条件。秋季的物候特征鲜明,气温适中,白天气温适宜,夜晚微凉,空气清新。此时正是农田丰收的季节,稻谷金黄,果实累累,处处展现着自然界的丰盈与美好。

秋天在中国文化中有着深厚的象征意义。它代表着丰收与成熟,是一年四季中最具象征性和象征意义的季节之一。人们在国庆节这个特别的日子里,通常会欣赏秋天的美景,品尝秋季的美食,感受季节更替带来的生命力。

民间活动:饮食、庆典与传统习俗

国庆节期间,全国各地都会举行盛大的庆典活动。各大城市都会举办盛大的阅兵式、文艺演出以及灯光秀等活动,彰显国家的强大与人民的团结。人们还会通过家庭聚会、旅游等方式庆祝这一特殊的日子。

在饮食方面,国庆节虽然并不像春节那样有固定的传统食物,但许多家庭会在节日期间准备丰盛的菜肴,庆祝与家人团聚的时刻。例如,烤鸭、火锅、炖菜等都是在节日聚会时常见的美食。而在一些地方,民众还会吃月饼、粽子等传统食物,这些食物承载着人们对家人和祖国的祝福。

国庆节的传统习俗还包括放烟花、放鞭炮等活动,象征着驱除邪气、迎接新生。烟花的绚丽与鞭炮的响亮,与节日的氛围相得益彰,也象征着国家的繁荣和人民的幸福。

现代生活与传统节日的联系

在现代社会,尽管科技进步,生活节奏加快,但国庆节依然保留着浓厚的传统氛围。人们在这个节日里,依然注重家庭团聚,重视与亲朋好友的情感交流。这一天,很多人选择旅行,欣赏祖国的大好河山,感受祖国的变化与发展。同时,许多人还会通过社交媒体,分享自己在节日中的点滴感受,展现出浓厚的爱国情怀。

在现代化的社会背景下,国庆节的庆祝活动也不断与时俱进。虽然一些传统活动依然保留,但新的形式,如网络直播、虚拟烟花等,也成为了国庆节庆祝活动的重要组成部分。

诗词中的国庆情怀

国庆节不仅仅是一个庆祝的时刻,它更是一种情感的寄托。在中国传统诗词中,秋天的景色常常与丰收、团圆和国家的强大联系在一起。古人通过诗词表达对故土、家国的热爱与思念,而这种情怀,至今依然能触动人心。

例如,唐代诗人杜牧的《秋夕》写道:“银烛秋光冷,画屏无人会,举杯邀明月,对影成三人。”这首诗透过静谧的秋夜景象,传达了对亲人、故乡的思念情感,给人以深深的感动。

而宋代辛弃疾的《青玉案·元夕》更是展现了秋季节庆的欢乐:“东风夜放花千树,更吹落、星如雨。”这首诗描绘了节日的喜庆氛围,仿佛让人置身于灯火辉煌的国庆夜晚。

还有唐代王之涣的《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流,欲穷千里目,更上一层楼。”这首诗表达了诗人对祖国山河的赞美,激励着人们在国庆节这样的重要时刻,回顾历史,展望未来。

再如,唐代白居易的《暮江吟》:“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。”这首诗通过描绘秋季日落时分的景象,表达了对生活的感慨,也象征着人们在国庆节时,对祖国未来的美好祝愿。

通过这些诗词的引用,我们不仅能够感受到国庆节带来的节日气氛,也能更深刻地体会到祖国的繁荣与强大所带来的文化自信。

起名大全

最近更新

- 八字命理揭秘:命运密码背后的真相与如何逆转

- 五一劳动节:享受假期,放松身心养生

- 颠覆传统:命理四字经告诉你如何真正改变命运

- 好字五行布局,揭秘你的性格误区:如何反其道而行之?

- 如何改变命运?揭秘五行格局的实用调适之道

- 2026年01月01日开业合不合适? 今日营业好吗

- 解析威字五行,男孩取名如何搭配出最佳组合

- 2025年农历十月廿三安门有问题吗? 今天安门是好日子吗?

- 2025年12月06日搬家是否合时宜? 今日乔迁搬新房好吗

- 2025年12月11日安门选的是良辰吉时吗? 安门算好日子?

- 男孩用楚字取名有什么讲究?五行与寓意双解析

- 2025年农历十月十六搬家是黄道吉日吗? 今日乔迁新房有问题吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气