清饼明,节感:受踏团青祭圆与祖思,乡感情悟

节日的韵味与乡土情怀

节令更替,岁月如歌。在每一个传统节日的背后,都有着悠久的文化传承和乡土情怀。人们在节庆时,借助仪式感和习俗来纪念祖先,表达对自然和生活的感恩,感知生命的流转。而在这些节日里,乡愁的情感常常悄然溢出,融合了对故乡的思念与对家族的崇敬。今天,我们走进这片节日的土壤,去探寻它带给我们的深深感悟。

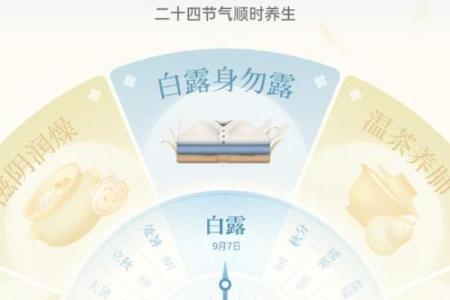

节气的源起与物候特征

每一个节日,都与自然节气息息相关,承载着人类对季节变化的观察与总结。在二十四节气中,很多节日与农耕、天时紧密相连,体现了古人智慧的结晶。

例如清明节,它位于春季,属于二十四节气中的第五个节气。清明节气到来时,气温升高,雨水增多,草木复苏,万物生长。在这个时节,大自然中的一切都充满了勃勃生机。古人通过这一节气来表达对祖先的敬仰,并以扫墓祭祀作为主要活动,寓意着对逝去亲人的怀念和对家族根源的深切思考。

民间活动的传承与变迁

清明节,最为人熟知的活动便是扫墓祭祖。每逢这个时节,人们会前往祖先的墓地,修整墓碑,奉上鲜花、食物,寄托哀思。同时,清明节也伴随着放风筝、踏青等习俗,古人认为放风筝能驱邪避灾,踏青则是春游的一种表现,借此感受大自然的清新气息。

在清明节的饮食方面,有“清明果”、艾叶粽等传统食品,这些美食不仅象征着节令的特色,也带有浓厚的地方文化色彩。尤其是在农村,清明时节的食物常常与农事的劳作密切相关,许多地区会制作具有地方特色的祭品,藉此祈求丰收与安康。

现代生活中的清明节

随着社会的发展,清明节的形式与意义也在不断变化。现代人由于生活节奏的加快,很多传统的祭祖活动已逐渐简化。虽然扫墓仍然是许多人清明节的主要活动,但近年来,许多人选择通过网络祭祀、线上祭扫等形式表达对先人的追思。

然而,不论形式如何变迁,清明节背后蕴含的情感却未曾改变。它依旧是一个回归初心、缅怀祖德、追溯根源的时刻。许多年轻人在这个节日里,带着一颗虔诚的心,走进大自然,放飞思绪,感受那份来自祖先的庇护和生生不息的乡愁。

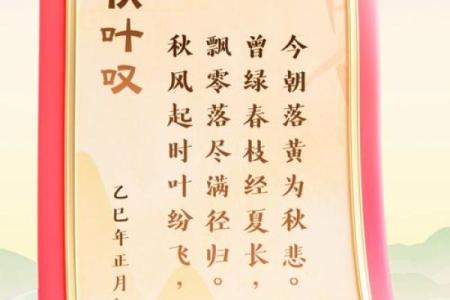

诗意的节日情感

清明节是思念的节日,也是诗意的节日。唐代诗人杜牧的《清明》便是清明节的经典诗篇:

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”

这几句,几乎成了清明节的代名词,雨中的哀愁与思念,巧妙地将节日的氛围与个人的情感融合在一起。

此外,宋代苏轼的《蝶恋花·春景》中也提到了节令的变化:

“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。”

这种闲愁,正如清明时节,既是追忆过去,也是对未来的希冀。

再如唐代白居易的《赋得古原草送别》,其开篇便写到:

“离离原上草,一岁一枯荣。”

清明节正是草木复苏的时节,诗句中的“枯荣”映射着生命的轮回,生生不息。

这些诗句让我们在缅怀先人的同时,也感受到了岁月的无常与生命的坚韧。

总结与生活的反思

每一个节日的庆祝,都不仅仅是为了享受节庆的欢乐,更多的是一种文化的传承,一种情感的寄托。无论是清明的祭祖,还是现代的变化,节日的核心始终未变,那就是对祖先的尊敬和对生活的感恩。在这个信息化时代,我们可能已不再频繁地通过传统的方式去表达,但那份思念与敬仰,依旧在我们心底生根发芽。

所以,无论是走进自然,放飞心情,还是静静地在家思念,清明节带给我们的,是一份悠长的情感,一种穿越时光的乡愁。

起名大全

最近更新

- 姓鲁取有创意的名字,男孩名字怎么搭配更出彩?

- 2025年农历冬月初六开业能算好日子吗 开张算不算好日子?

- 楚字取名男孩:从哲学角度看字义的深层内涵

- 2025年12月13日这日子动土算黄道吉日不? 动土建房合适吗?

- 2025年农历十月十七安门是否合时宜? 安门能算好日子吗

- 2025年11月28日搬家日子有没有选对? 今天乔迁搬家行不行

- 2026年01月19日乔迁吉利吗? 这日子乔迁入住好吗

- 2025年农历十月十六安门是否是黄道吉日 今日安装入户门是好日子吗?

- 2025年12月31日领证可不可以? 今日领证结婚能算好日子吗

- 铠字五行属性大揭秘:性格解析中的误区与颠覆,你的真实性格反而在此

- 芳字女孩取名攻略:属性适配与寓意升华技巧

- 2025年农历十月廿三动土合不合适? 动土修造算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气