中秋节:月圆人圆,感悟中华传统文化

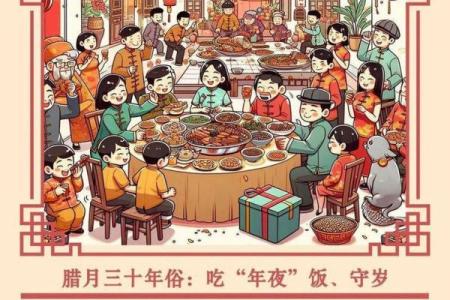

中秋节是中华文化中的传统佳节,象征着团圆与思念。它源远流长,承载着丰富的历史与文化内涵,是人们用以表达对亲人、对故乡的思念之情的重要时刻。每年的农历八月十五日,家家户户团聚一堂,共享美好的月光与美味的月饼,感受着浓厚的文化氛围。

节气由来

中秋节的起源可以追溯到古代的祭月活动,最早的记录可以追溯到唐代,而它在宋代逐渐成为了全国范围内的传统节日。中秋节的设立,正是为了庆祝秋天的丰收,感恩大自然的馈赠。秋天是一个丰收的季节,农民辛苦了一年的成果在此时得以展示。而月亮在这一时节最圆最明,象征着团圆与希望。因此,中秋节也成为了家庭团聚、亲情表达的重要时刻。

物候特征

进入农历八月,正是秋季的中段。此时,气温逐渐变凉,空气干燥,昼夜温差加大。大地呈现出丰收的景象,稻谷、玉米等农作物成熟,果树也开始结出丰硕的果实。而在天空中,最为亮眼的便是那轮圆月,晶莹剔透,象征着圆满与和谐。古人常以月亮的变化为节令指引,八月的满月特别被赋予了特殊的意义,成为了人们寄托思乡之情的载体。

民间活动

中秋节有着丰富的民间活动,最为人们熟知的便是赏月与吃月饼。赏月在古代是一项极具仪式感的活动,人们在院子里摆上桌椅,点燃香烛,举杯邀月,吟咏诗词,享受月光的恩赐。古人视月亮为神圣之物,往往以“月圆”象征着“人圆”,意味着家庭的团圆与幸福。

此外,吃月饼也是中秋节的重要习俗。月饼的圆形象征着团圆与完整,月饼的口味多种多样,有豆沙、莲蓉、五仁等,每一款都有其独特的意义。月饼的制作过程也常常是一家人共同参与的活动,增进了亲子关系,凝聚了家庭的温暖与和谐。

在一些地方,还有“舞龙舞狮”的传统民俗活动,人们穿上色彩斑斓的龙狮服饰,随着鼓声的节奏跳跃舞动,展现着对秋天丰收的祝福。此外,猜灯谜、赏花灯也是节日期间的传统活动,灯谜的趣味性和解谜的智慧使得这个节日充满了欢乐气氛。

现代生活关联

随着时代的发展,尽管许多传统习俗依然被传承下来,但在现代社会,中秋节的庆祝方式也有了新的变化。现代人常常利用这一天休息,借此与家人团聚,分享丰盛的晚餐。而月饼的形式也越来越多样化,不仅传统的月饼受到欢迎,冰皮月饼、定制月饼等创新产品也得到了年轻人群体的青睐。与此同时,很多人选择通过互联网与远方的亲人视频通话,借此表达思念之情。

此外,中秋节作为一个文化符号,在全球范围内的影响力逐渐扩大。许多海外华人都会在这一时刻举行小型聚会,品尝月饼,赏月,怀念故乡,维系与祖国的联系。而越来越多的外国友人也开始了解并参与这一传统节日,形成了跨文化的交流与互动。

在现代快节奏的生活中,中秋节成为了人们放慢脚步、珍惜亲情的时刻。它让我们意识到,无论社会如何变迁,家庭的团圆与和谐始终是我们共同追求的目标。

诗词中的中秋

中秋节自古以来就与诗词有着密切的关系,许多古代诗人都以月亮为题材,抒发自己对家人和故乡的思念。唐代的杜甫在《月夜忆舍弟》中写道:“戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。”这表达了他在异地他乡对故乡月亮的深深怀念。

另一位唐代诗人苏轼在《水调歌头·明月几时有》中,也提到了月亮对人们的精神寄托:“明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。”他通过月亮寄托了对理想、对家国的深远思考。

元代的辛弃疾在《青玉案·元夕》中写道:“东风夜放花千树。更吹落、星如雨。”这表达了中秋夜晚的美丽景象和浓厚的节日氛围。

中秋节不仅仅是一个传统节日,它凝聚了中华文化的精髓,传递着家国情怀与民族精神。无论时光如何变迁,它依然是我们心中最温暖的时刻,成为我们文化认同的一个重要标志。

起名大全

最近更新

- 中秋节:月圆人圆,感悟中华传统文化

- 2025年农历闰六月初三搬家适合吗? 搬家入宅黄道吉日查询

- 付字男孩取名:单字/双字搭配的寓意强化技巧

- 2025年08月31日是否适宜开业? 今天开业行不行

- 2025年农历闰六月廿三订婚合不合适? 今日订婚有没有问题?

- 育字取名寓意女孩:从字形字义看吉祥内涵

- 姓毕取温婉灵动的名字,女孩名字怎样取更吉祥?

- 2025年08月23日动土行吗? 今日建筑房屋好吗

- 2025年农历七月初三乔迁适合吗? 今日入住新居吉利吗?

- 姓包叫什么有创意的名字好?男孩名字实用推荐

- 2025年农历闰六月初三这日子装修是否黄道吉日? 装修新房是否合适宜?

- 2025年08月22日提车合不合适? 今天提新车合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气