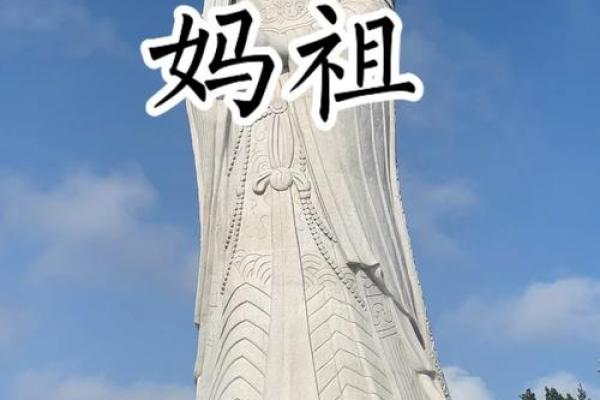

妈祖节:尊妈祖,感受海洋信仰的力量

妈祖节的由来与传承

妈祖节,是中国传统文化中的重要节日之一,源于对妈祖信仰的崇敬。妈祖本名林默,是福建湄洲岛的一个古代女性海神,传说她在生前具有显赫的神通力,能够保佑渔民航海平安。作为海上文化的象征,妈祖的信仰与海洋息息相关,广泛流传于海岸线及沿海岛屿。每年的农历三月二十三日,是妈祖的诞辰日,成为了全球华人海上信仰的象征。

妈祖节的庆祝活动可以追溯至明清时期,那时的渔民为了祈求出海平安和渔获丰收,常常举行祭祀仪式。每年妈祖的诞辰,岛上民众会装扮妈祖像,举行隆重的庙会,唱祭、舞龙、放鞭炮等活动,形成了鲜明的节日特色。这一天不仅仅是对妈祖的敬仰,也是海洋文化和海上信仰的一次盛大展示。

节气与物候特征

妈祖节的庆祝通常是在春天的农历三月。这个时节,气温适宜,海面平静,是出海的最佳时机。春风拂面,正是渔民出海捕捞的黄金季节,节气与妈祖的守护主题不谋而合。在这个季节,妈祖节的庆祝活动不仅是对信仰的表达,也是对大自然和海洋的感恩。

在海岛地区,春天的气候和自然变化常伴随着季节性潮汐,渔民根据这些物候特征进行捕鱼和航海活动。因此,妈祖节也体现了天人合一的思想,传递着人与自然和谐共生的理念。

民间活动与传统文化

妈祖节的民间活动多种多样,其中最具代表性的就是庙会和祭祀仪式。庙会期间,信徒们会向妈祖像进香祈福,求得平安和丰收。庙会上的舞龙、舞狮、神像巡游等活动,吸引着成千上万的信徒和游客参与。街头巷尾,锣鼓喧天,鞭炮响彻云霄,气氛热烈,展现出对妈祖的极高敬仰。

此外,祭祀活动也是妈祖节不可或缺的传统之一。祭祀过程中,信徒们准备丰富的供品,表达对妈祖的感恩与崇敬。传统的海鲜美食,如鲍鱼、螃蟹、花蛤等,也是节日餐桌上的常客,象征着海洋的恩赐与丰富。

在这个节日里,还有一些传统禁忌需要遵守。例如,在节日期间,信徒们通常会避开海上的冲突,避免争执和不和,以保持节日的和谐与安宁。同时,也有些人选择暂时不出海,以避免不必要的风险,保持祭祀活动的神圣性和顺利进行。

妈祖节与现代生活的结合

在现代社会,虽然科技进步,航海技术和安全设施不断提升,但妈祖节作为一种传统文化依然在现代生活中占有重要地位。在城市和乡村的各大妈祖庙里,节庆活动依旧热闹非凡,吸引着大量的游客和信徒。尤其是在海边的渔村,妈祖节成了当地人生活中不可缺少的一部分。它不仅仅是一个宗教活动,也是对海洋文化和民俗传承的弘扬。

如今,妈祖节不仅限于传统的海上地区,许多大城市也会举行相应的庆祝活动,提升了妈祖文化的影响力。这种文化的传承不仅仅局限于宗教信仰,更与当地的海洋经济、渔业发展以及旅游业紧密结合。现代人通过参与妈祖节庆活动,感受传统与现代的结合,传递着对海洋、对自然、对祖先的敬仰之情。

诗词寄情

1. “海上生明月,天涯共此时。”——张九龄《望月怀远》

此句传达了海上航行者与亲人之间的思念,正如妈祖节中人们通过信仰与祭祀传递的情感。

2. “庙堂前,风雨欲来,迷离半夜,航程难。”——唐代诗人

这一句诗表达了航海者在面对风雨时的无奈与挑战,也与妈祖信仰的保护息息相关。

3. “潮起潮落,永不止步,海的传说,无尽绵延。”——现代诗歌

妈祖节的传承正如潮汐的起伏,代代相传,生生不息。

通过这一天的庆祝活动,妈祖节不仅仅是对妈祖的祭祀,它更像是一种文化的传递,一种情感的纽带,把人们与大海、大自然、与彼此的联系紧密地结合在一起。在这片碧海蓝天下,信仰与生活融为一体,岁月悠悠,海洋的力量依旧深深地在每个人心中流淌。

起名大全

最近更新

- 默字五行格局揭秘:性格解析与如何改变,揭示沉默中的力量

- 嵇姓沉稳大气的男宝宝取名技巧大揭秘

- 2025年农历九月三十乔迁是否是黄道吉日 今日乔迁入宅合适吗?

- 藏族的雪顿节:品味藏文化的宗教与艺术之美

- 情人节:浪漫约会,探秘爱与情感的习俗

- 男孩用悠字取名的五行平衡技巧与寓意解析

- 如何改变命运?五行相生颜色布局,打造你的个性化风水空间

- 颠覆传统:霍思燕八字解密如何改变命运的奥秘

- 糖的五行属性大揭秘:性格解析,如何调整你的甜蜜格局?

- 性格解析:揭秘金属性格的五大优势,你了解多少?

- 2025年农历九月廿七领证是黄道吉日不? 今天登记领证怎么样?

- 2025年农历九月廿八开业是上上吉时吗? 今天开市做生意是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气