春节:辞旧迎新,感受中华传统节日的文化魅力

春节是中华文化中的重要节日之一,它不仅是辞旧迎新的时刻,更是感受传统文化的一个重要窗口。随着春节的临近,家家户户都开始忙碌起来,街头巷尾充满了浓厚的节日气氛。春节作为中华民族的传统节日,不仅仅是一场盛大的家庭聚会,更是展现中华传统文化的舞台。让我们一同走进这个充满欢庆和仪式感的节日,感受它背后的文化魅力。

春节的由来与气候特征

春节,又叫农历新年,是中国最为重要的传统节日之一,通常在每年的正月初一庆祝。春节的起源可追溯到远古的祭天仪式,古人通过祭天祈福,以期来年丰收和安康。这个节日不仅标志着农历年的结束,也象征着新的一年开始,反映了人们对自然循环和时间流转的认知。

春节的节气恰逢冬季转至春季,气候逐渐回暖,万物复苏。随着节气的变化,大地回春,象征着新的希望和生机。这一时期,温暖的阳光开始重新照耀大地,带来生长的力量。冬天的寒冷逐渐消散,人们的生活开始步入更加积极向上的节奏。

春节的传统活动

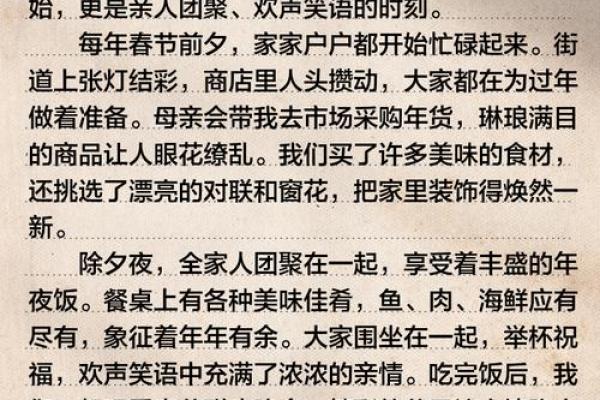

春节作为传统节日,包含了丰富多彩的民间活动。最为人们熟知的便是团圆饭,它象征着家庭的和谐与温暖。除夕夜,家人围坐一桌,共享丰盛的年夜饭,这一餐不仅是美味的象征,更蕴含着对新一年的美好祝愿。年夜饭上的菜肴有着浓厚的文化寓意,如鱼代表着“年年有余”,饺子象征着“招财进宝”,而汤圆则寓意着家庭团圆。

春节期间,放鞭炮、贴春联、穿新衣、发红包等活动也都与传统文化息息相关。鞭炮的响声驱赶邪气,春联则表达着对未来一年的美好愿望。而发红包的习俗则承载了对年轻一代的祝福和爱意。

春节与农事的关系

春节的传统活动中,很多与农事有关。中国古代是以农业为主的社会,春节作为农历新年的开始,意味着春耕的启幕。春节前后,农民们开始整理农具,准备播种,尤其在南方,春耕的开始往往意味着一年的农事即将展开。

虽然现代农业机械化程度较高,但这一传统依然在农村地区广泛存在,许多家庭依然保持着年初的祭祀活动,祈求丰收。此外,春节也标志着一年四季农事的转换,给农民带来了希望与力量。

春节的禁忌与习俗

春节期间的禁忌也是人们十分重视的部分。古时人们相信,春节期间的某些行为会影响到新的一年运势。例如,春节期间不能打扫卫生,因为人们相信打扫意味着“扫走好运”,丢掉财富和好运。此外,春节期间也忌讳借钱和讨债,这被认为是不吉利的事情。为了迎接新的一年,春节前的扫尘活动也是非常重要的,意味着“除旧布新”,除去一切不顺,迎接新的开始。

此外,春节期间还有“开门见喜”的习俗,即开门迎接好运,所有的门窗都会用红色的春联装饰,寓意着新的一年好运连连。

春节与现代生活的关联

现代社会的春节,与过去相比,发生了许多变化。由于城市化进程的推进,许多人选择在外地工作,因此春节成为了最重要的“团圆节”。每到春节,车站、机场都挤满了归乡的人们,“春运”成为了每年必不可少的社会现象。

与此同时,科技的发展也改变了传统的春节庆祝方式。许多人选择通过手机支付红包,网上购物准备年货,甚至通过视频通话和远方的亲人团聚。这些现代化的手段,使得春节这个传统节日更加具有包容性,能够适应现代生活的节奏。

诗词里的春节气氛

春节作为一个重要的文化节日,也为诗人们提供了创作的源泉。无论是古人还是现代人,都在诗词中表达了对春节的热爱与祝福。

例如,唐代诗人王安石在《元日》一诗中写道:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”这句诗生动地描绘了春节的气氛,鞭炮声中,新的一年悄然而至,春风带来了温暖的气息。

另一首《清明》中的诗句:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”虽然这首诗描写的是清明节,但同样可以感受到节令变换所带来的情感波动,春节作为新一年的开端,象征着希望与新生。

还有宋代陆游在《卜算子·咏梅》中写道:“无意苦争春,一任群芳妒。”这句诗象征着梅花在寒冬中绽放,寓意着在春节时节,生机与希望如同梅花一样,不畏严寒,迎接春天的到来。

春节,作为中华民族传统文化的重要组成部分,连接着历史与现代,承载着家人团聚、万物复苏的美好祝愿。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气