春节:团圆赏花,品味传统习俗

春节的由来与节气

春节,又称农历新年,是中华民族最重要的传统节日之一。每年农历腊月二十九或三十日(除夕),全国人民都会迎来这一重要节日。春节的由来,可以追溯到古代中国的“年节”习俗。传说中,年兽每年冬天都会出没,肆虐百姓,给人们带来灾难。为了驱逐年兽,民间便开始了燃放爆竹、悬挂红灯笼等活动,以此祈求新的一年能安宁、吉祥。

春节的节气与二十四节气中的“小寒”、“大寒”紧密相连,气候寒冷、干燥。年末的寒气提醒着农民朋友们在这段时间结束辛勤的农耕生涯,迎接新的周期开始。在这时,北风呼啸,空气干燥,正是“岁寒三友”(松、竹、梅)的时节,许多家庭会在门前种植梅花、桂花等来迎接新年,寓意着新的一年会有好运和希望。

春节的物候特征

随着春节的临近,寒冷的冬季气息愈加浓重。然而,正是这一季节,也让人们感受到“梅花香自苦寒来”的意境。冬季的严寒,并没有让春节的气氛沉寂,反而更加烘托了节日的热烈与兴奋。此时,家家户户都会清扫屋子,准备年货,这是一种标志性的春节活动——大扫除,寓意除旧迎新。

根据古人对节气的观察,春节前后是一个气温骤降的时节,也有大量的雪花飘落,这为春节带来了一层朦胧的诗意。春节的寒冷气候,和丰富的民间活动产生了鲜明对比,让每个人在寒冷的冬日中体验到温暖与希望。

春节的民间活动

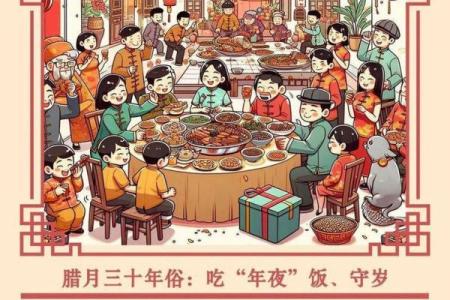

春节最为重要的民间活动之一便是家庭团聚。无论身处何地,许多人都会在这一天与亲人团聚,围坐在一起享受丰盛的年夜饭。年夜饭的菜品极为丰富,像是鱼、鸡、饺子等,寓意着年年有余、吉祥如意。特别是在南方,团圆饭后,许多人会喝上一碗热腾腾的汤圆,象征着圆满和团聚。

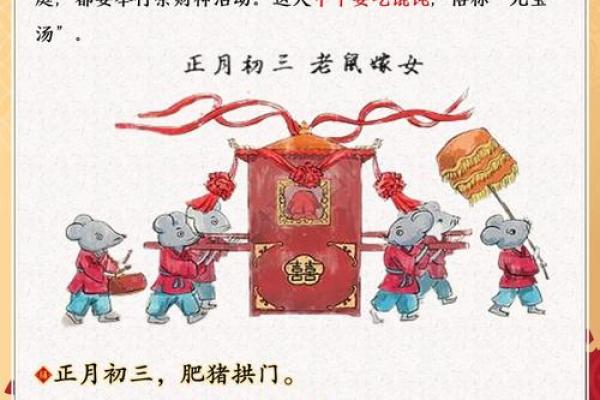

除了团圆饭,春节期间还会举行拜年活动。年轻一代会向长辈们送上新年的祝福,表达敬意。长辈们也会给孩子们压岁钱,寓意着祝福和吉祥。这一习俗,不仅增进了家庭成员间的情感,也强化了社会对长辈的尊重。

与此同时,春节期间燃放烟花爆竹的活动也格外热闹。除夕夜的烟花点亮了整个夜空,五彩斑斓的火花仿佛为新的一年祈福,给人们带来无尽的喜悦与希望。随着技术的发展,许多城市逐渐减少了传统的爆竹活动,但替代品如烟花晚会,依旧延续了这种庆祝活动,增添了节日的气氛。

春节的现代生活关联

随着时代的变迁,春节的庆祝活动也有所变化。现代社会的春节,不仅仅是传统文化的传承,更是科技发展带来的便利与创新。电子红包的普及、视频拜年、社交媒体的祝福,改变了人们传统的交流方式,但同样保留了春节团圆和祝福的核心精神。

此外,春节期间许多人选择出行旅游,尤其是前往故乡团聚。随着高速铁路和航空交通的便利,跨越千里的团圆成为可能。现代生活虽然改变了许多传统习俗,但春节的核心依旧保持不变,那就是对家庭、对传统的珍视与尊重。

在现代化的背景下,我们依旧能在忙碌的生活中找到属于春节的温暖与宁静,这不仅仅是对文化的延续,更是对美好生活的向往和祝愿。

春节诗词摘选

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”这句出自唐代王安石的《元日》,道出了春节时节的温暖与希望,预示着新的一年将充满活力和繁荣。

“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”这句出自唐代王安石的《元日》,描绘了春节期间家家户户贴春联的情景,生动地呈现了节日的热烈氛围。

“梅花香自苦寒来。”这句出自宋代郑板桥的诗句,提醒人们春节即使是在严寒中依旧能带来希望与美好,正如梅花在寒冬中傲然绽放。

春节不仅是时间的轮回,更是一个情感的连接和文化的传递。在这特殊的节日里,无论过去、现在还是未来,人们都在这段时光中传递着温暖与希望,享受着团圆与祝福。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气